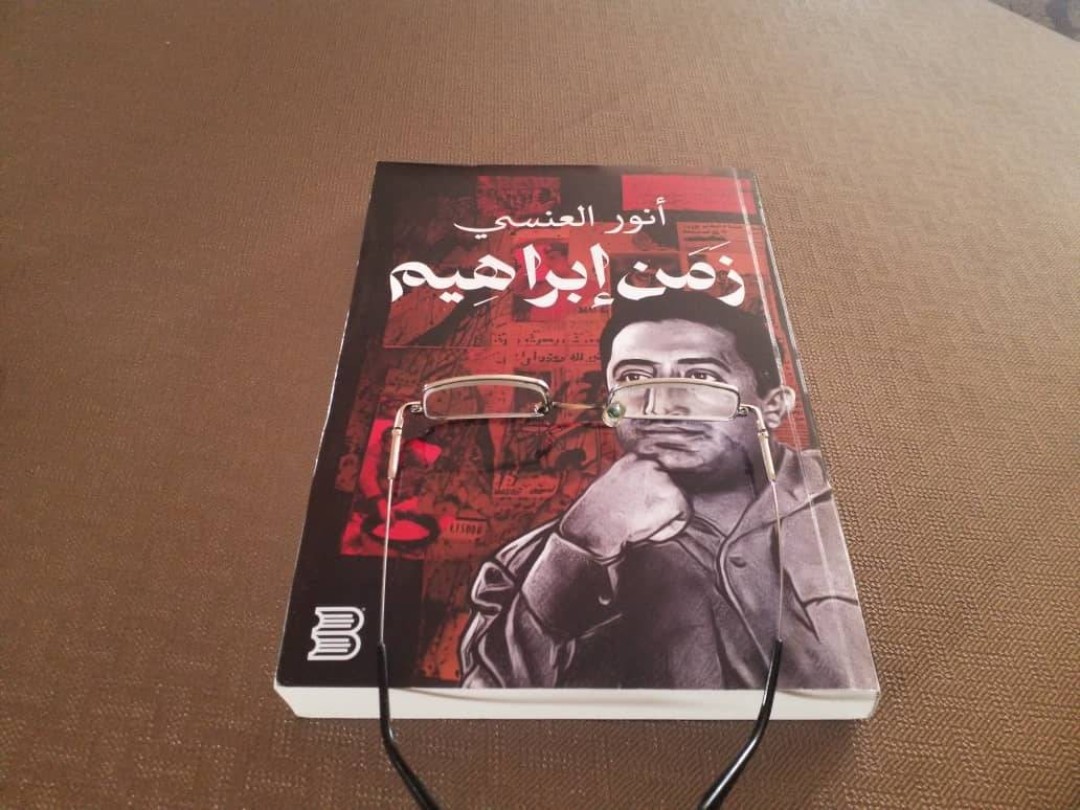

"زمن إبراهيم" بين كل سؤال ولغز، سؤال ولغز!

كلما تراءى لك أنك حللت لغزًا، انتصب أمامك مائة لغز وألف علامة استفهام.

هذا الكتاب، الذي يُفترض أنه أجاب عن علامات الاستفهام، تبيَّن أنه ترك وراءه علامات أخرى لا جواب لها!! ربما تأتي لحظة في المستقبل تكشف السر والأسرار التي رافقت مرحلة إبراهيم الحمدي.

"زمن إبراهيم" كتاب أنور العنسي سيكون ضروريًا للأجيال التي جاءت إلى الدنيا بعد اغتياله، ومرجعًا يلجأ إليه من عاش مرحلته باحثًا عن الجواب، ليكتشف أن مقابل كل جواب يتشكل سؤال جديد !!

سيكون سهلًا على من ينتمي إلى الأجيال التي لحقته أن يتعرف عليه إنسانًا من بداية حياته حتى توليه القيادة. أما بعد ذلك فالسؤال هو السؤال، والحيرة هي الحيرة، ففي مثل هذه البلاد تتوه الحقيقة دائمًا وتموت مع من يعرفونها، إذ لا أحد يسجل، ولا جهة تحتفظ بوثائق تُفرج عنها كما يحدد القانون. واليمن في تلك الفترة كان لا يزال يتلمس خطاه، والاهتمام به خارج حدود الإقليم ربما كان معدومًا. وعندما أراد الرجل الخروج إلى ما وراء الأفق، فتح على نفسه أبوابًا لم تُغلق! لسبب ربما يبدو رئيسيًا، هو أن البلاد كانت لا تزال تمد يدها إلى الغير!

سيرة إنسانية مبهرة، عنوانها تلك العجوز المجاورة لمشروع مياه تعز، التي لا تزال آثار صورته مرفوعة على منزلها عرفانًا بإنسانيته "والقصة معروفة". وسيرة رسمية مبهرة ألغازها وأسئلتها، حتى الكتاب نفسه علّق حولها عشرات الأسئلة التي ستظل بين السماء والأرض، فشهود المرحلة من مؤيدين ومعارضين قد غادروا، ومن كتب مذكراته تبيّن أنه اعتمد على ذاكرته فراح يؤلف له تاريخًا شخصيًا، ولم تُجب أكثر كتب المذكرات والسير الشخصية عمّا نبحث عنه، وسنظل…

نحن جيل تفتح وعيه مع مجيء إبراهيم، وفتح عينيه على ما وراء الأسوار مع ثورة 26 سبتمبر 62. ظللنا لبعض الوقت نتلمس أين نضع أقدامنا. أتذكر أن العام الذي شهد إنشاء "مؤسسة سبأ العامة للصحافة والأنباء"، وبعد حريق مطابع "الشركة اليمنية للطباعة والنشر"، دلفنا – أنا وأنور – من باب الحياة المهنية. نجحنا في اختبار للالتحاق بصحيفة الثورة. كانت المؤسسة أملًا جديدًا في تطوير إداري جديد، حيث كان المفترض أن تكون مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا لا تتبع الخدمة اليمنية. كنا جزءًا من حلم أتى مع الحمدي، ما لبث أن انطفأ، حتى المؤسسة، وعلى طريق محو آثار الحمدي، أُعيدت إلى النظام المالي الموحد مثلها مثل مصلحة الواجبات. ولذلك لم نرَ مدرسة صحفية، بل موظفين يُسمَّون "صحفيين"، وهم بالأساس يتبعون شؤون الموظفين!! فلم ترَ المؤسسات المهنية خيرًا بعد الحمدي والعرشي!

في هذا الكتاب اللاهث، والذي جعلني ألهث من صفحة إلى أخرى، استطاع أنور أن يأتي بالحمدي الذي بين أيدينا إلى أذهان من سيقرأ من الأجيال الجديدة، ليعرفوا ماذا كان وكيف كان، وكيف ترك وراءه علامات استفهام ضخمة لا تزال كذلك وستظل إلى يوم يُبعثون!!! ففي مثل هذه البلدان، تتراكم الأتربة حتى تمنع عن النظر أي أفق يُنفذ منه إلى أفق أرحب!

كان الحمدي إنسانًا، وكان قاتل الحمدي – كما قال صديقه السحولي!! – ولم يقتل نفسه بحساباته قصيرة النظر كما يمكن أن يُقال على صعيد حياته، فلم يفكر للحظة أنه أصبح يمثل شعبًا كاملًا!!

قد أُفسر الأمر أنا بأن الرجل كان يدرك أنه إذا لم يستعجل فلن يتركوا له فرصة، ربما كان الأمر كذلك. لا يوجد تفسير آخر لمعان البرق التي خبت وراء الأفق سريعًا، حتى عاد بلدٌ بحاله يلهث وراء من كان السبب، فلم يُعلم حتى الآن، بل ظل الخلف ومن بعده يهيلون التراب فوق كل شيء حتى ضاع الأثر!

أجاب أنور صاحب "الزمان" عن أسئلة كثيرة، وأثار أسئلة أكثر، ليظل الأمر معلقًا:

من الذي اغتال الحلم؟

من الذي اغتال الحمدي؟

سيكون على أنور أن يأتي بكتاب آخر يجيب فيه عن الأسئلة الهامة التي أثارها، بعد أن أجاب عن أسئلة كثيرة شكلت أثرًا لها علامات استفهام طويلة، كلما مر يوم ضاعت علينا فيه سنة… أما حكاية مراكز الأبحاث والدراسات فلننسَ الأمر!

على أنني سأعيد قراءة الكتاب، وكذلك كتاب لطفي نعمان، محاولةً للنفاذ بين السطور.

وهنا عليّ القول: كان يجدر بمن، ولا يزال بمن "تحالف معهم"، أن يجيبوا عن جزء من الأسئلة، إذ لا يكفي التغني بأنه "كان منا"، وعلى الدنيا السلام!

سيكون السؤال الأهم، الذي أشك أن نجد إجابة عنه:

من الذي اغتال هذه البلاد؟؟