رائدات في ظروف غير مواتية 8 - المرأة والسياسات الثقافية للعمل المأجور

في هذه الحلقة تناقش المؤلفة كيف تُستخدم المرأة كرمز في خطابات الحداثة والتقاليد، وتشدد على أهمية فهم دوافع النساء أنفسهن للانخراط في العمل، والتي قد تشمل البحث عن مكانة اجتماعية وهوية جديدة وليس فقط الحاجة المادية. وتوضح أنها ستحلل الاستراتيجيات التي تتبعها المرشدات للتوفيق بين عملهن في المجال العام والتوقعات الاجتماعية، وكيف يتقاطع ما هو شخصي وعائلي في قراراتهن المهنية.

هذا الكتاب

2.4 المرأة والسياسات الثقافية للعمل المأجور

لقد بدأت الجزء السابق بالقول بأنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تهتم كل من مدرسة القابلات المصرية ومشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة بالرعاية الصحية وأضيف هنا أن ثم قاسماً مشتركا أخرا هو أن المشروعين يستهدفان النساء ولم يكن ذلك مصادفة أيضاً.

غالباً ما تستخدم المرأة كرمز لهوية أمة أو مجموعة عرقية (Yuval-Davis and Anthias 1989; Moghadam 1994 يذهب موغدام (1994) إلى أن المرأة ينظر إليها باعتبارها مرسلة أو مصدر بث للقيم والتقاليد ومسئولة عن تنشئة الأجيال الشابة على هذه القيم والتقاليد "عندما تتشكل هوية أية مجموعة تُصعد المرأة إلى مرتبة تصبح فيها رمزا للجماعة وتُجبر على تحمل عبء إعادة إنتاج الجماعة" (مصدر سابق 118). ومع ذلك فإن الوظيفة الرمزية للمرأة تبقى غامضة إلى حد كبير إذ يمكن ربط المرأة بالتقاليد والنظر إليها كمعوق للتحديث والتنمية، كما يمكن النظر إليها كمعيار لمدى حداثة أية دولة، وفي كلتا الحالتين توظف المرأة رمزيا لمنح الشرعية لسلطة جهات مثل الحكومات الوطنية أو مجموعات الضغط المحلية، أو المنظمات الدولية.

غالباً ما تستخدم المرأة كرمز لهوية أمة أو مجموعة عرقية (Yuval-Davis and Anthias 1989; Moghadam 1994 يذهب موغدام (1994) إلى أن المرأة ينظر إليها باعتبارها مرسلة أو مصدر بث للقيم والتقاليد ومسئولة عن تنشئة الأجيال الشابة على هذه القيم والتقاليد "عندما تتشكل هوية أية مجموعة تُصعد المرأة إلى مرتبة تصبح فيها رمزا للجماعة وتُجبر على تحمل عبء إعادة إنتاج الجماعة" (مصدر سابق 118). ومع ذلك فإن الوظيفة الرمزية للمرأة تبقى غامضة إلى حد كبير إذ يمكن ربط المرأة بالتقاليد والنظر إليها كمعوق للتحديث والتنمية، كما يمكن النظر إليها كمعيار لمدى حداثة أية دولة، وفي كلتا الحالتين توظف المرأة رمزيا لمنح الشرعية لسلطة جهات مثل الحكومات الوطنية أو مجموعات الضغط المحلية، أو المنظمات الدولية.

تعرضت المرأة في الشرق الأوسط تحديدا، ولازالت تتعرض، لهذا النوع من "سياسة الهوية". منذ البدايات الأولى لاتصال الأوربيين من الرحالة والمستعمرين والدبلوماسيين وغيرهم بمجتمعات الشرق الأوسط، تم وصف المرأة في الشرق الأوسط مطولا وكان للصورة التي رسمها هؤلاء عن المرأة في الشرق الأوسط تأثير بالغ على صورتهن المرتسمة في المخيلة الأوربي حتى الآن.

وقد نجم عن ذلك صورتين متقابلتين على الأقل، فمن جانب ينظر إلى المرأة في الشرق الأوسط باعتبارها مثيرة ومغوية وقوية ومن جهة أخرى تصور بأنها سلبية، وضحية لمجتمعها ومستبعدة. بالرغم من ذلك فإن هنالك ثم وجه شبه بين هاتين الصورتين المتقابلتين وهي إنها تسلط الضوء على الاختلاف. النساء في الشرق الأوسط يعتبرن مختلفات جوهريا عنهن في الغرب (Lazreg 1988; Moors 1991: 115). أن تأكيد كونكا بأن مدرسة القابلات المصريات "(...) كانت تجربة غير مسبوقة في إدخال المرأة إلى الخدمة العامة في بلد كانت تبدو فيه المرأة مستبعدة عن الحيّاة العامة أكثر من أي مكان آخر من العالم" (Kuhnke 1990: 122) يعتبر نموذجا بليغا حول كيفية تشكيل الاختلاف بين المرأة في الشرق الوسط والمرأة في بقية أرجاء العالم[33].

ومع ذلك، وبدلا من التخلي عن مشروعات التنمية والتحديث كليا وإلقائها جانبا بسبب من سياسات الهوية التي استلهمتها، يبقى من المهم أيضا أن ننظر إلى الإمكانيات والفرص والخبرات الجديدة التي جنتها النساء من هذه المشروعات.

سأحذو حذو ليلى أبو لغد (1998:12) وادعم دعوتها لنظرة أكثر دقة وتفصيلا للأمور. إن التحدي هو "أن نبقى متشككين في الدعاوى التحررية المتواصلة للحداثة ونقديين تجاه عملياتها الثقافية والاجتماعية وأن نقدر في الوقت نفسه الطاقات والإمكانات وحتى السلطة التي وفرتها بعض مظاهر الحداثة، خاصة للنساء" (مصدر سابق). ويبقى الاهتمام بمفاهيم النساء أنفسهن حول التنمية والحداثة، في وجهة نظري، مفتاحا أساسيا لفهم مظاهر التحرير والضبط المتصلة "بمشروع الحداثة". لفهم الكيفية التي تعمل بها هذه المشروعات كنت مهتمة بما يمكن أن يسمى "السياسات الثقافية للعمل المأجور للمرأة". بينما ركزت دراسات العمل المأجور للمرأة في السابق على الآثار الاقتصادية المترتبة عليها، تولى الدراسات الحديثة في هذا المجال مزيدا من العناية للسياسات الثقافية لعمل المرأة المأجور. ولفهم كيفية اشتغال هذه الآليات.

في حالة مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة اهتم بالدرجة الأولى بالمشاريع السياسية التي شكلت الأرضية لمفاهيم التنمية والحداثة المختلفة للأطراف المنخرطة في المشروع. كيف أثرت هذه المشاريع السياسية المختلفة للدولة الوطنية، والمنظمات المانحة الدولية على مفاهيم الحداثة والتنمية الخاصة بالنساء اللواتي تم توظيفهن كمرشدات؟ استفدت في هذه الوجهة من دراسة ليسا روفائيل Lisa Rofel عن النساء العاملات في صناعة الحرير في الصين (1990). تقارن لسيا روفائيل بين ثلاث مجموعات مختلفة من النساء العاملات دخلن إلى العمل في ثلاث فترات هامة من تاريخ الصين (الثورة الاشتراكية، الثورة الثقافية، وفترة دنج هسياو بنج) وتخلص إلى أن كل فترة تنتج "صورتها المتخلية من الحداثة" التي يكون لها تأثيرها المتباين جدا على النساء العاملات.

ثانيا، أنا مهتمة بالبحث عما يحفز المرأة على الدخول والاستمرار في مجال معين من العمل المأجور. النساء اللواتي درست حالاتهن في بحثي وصفن قرارهن بالتدرب كمرشدات ومواصلة عملهن حتى بعد الزواج، بأنه اختيار شخصي لكن نظرة أدق لقصص حياتهن تشي بأهمية مكانتهن في عائلاتهن بالإضافة إلى أن قرارهن بأن يصبحن مرشدات لم تحكمه عوامل اقتصادية فحسب بل أثرت فيه أيضا ممارسات ثقافية وأفكار سياسية.

تعمد النساء أحيانا إلى اختيار نوع معين من العمل لا يكون بالضرورة أكثر أجرا من الأعمال الأخرى. يقدم فريمان (1998) Freeman نموذجا جيدا لهذه الحالة في بحثه عن النساء العاملات كمدخلات معلومات إلى الكمبيوتر في بربادوس، إذ انه بالرغم من أن العمل في إدخال المعلومات أقرب إلى عمل ذوي الياقات الزرقاء فهو عمل ممل ومكرر يحتاج لمهارة محدودة إلا أن مظهر العمل أقرب إلى عمل ذوي الياقات البيضاء لأنه عمل نظيف ويؤدي في مكاتب باردة. النساء اللواتي درسهن فريمان كن قادرات على تبني مظهر المنتميات للطبقة الوسطى رمزيا بواسطة اللبس والمظهر بشكل أساسي بالرغم من أنهن يعملن ساعات طويلة كل يوم باجر منخفض نسبيا تحت مراقبة وسيطرة تامة ووضع متدن وخاضع في البنية العامة للعمل (مصدر سابق 257). بالرغم من ذلك كله فإن قدرة النساء على إظهار أنفسهن كمنتميات للطبقة الوسطى جعلت هذه الوظيفة أكثر جاذبية من غيرها.

ثالثًا، أنا مهتمّة بالاستراتيجيّات التي تستخدمها المرأة للدّخول أو الاستمرار في العمل المأجور، وهنا قد تتقاطع الاستراتيجيّات الفرديّة واستراتيجيّات الأسرة، النّساء قد يقدّمن أفعالهن وقراراتهن على أساس أنها قرارات شخصية لكنها غالبا ما تكون مدفوعة بأسباب عائلية وبالعكس. يصف ماكليود MacLeod (1991)، على سبيل المثال، الوضع الغامض للنّساء العاملات من الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى في القاهرة والاستراتيجيّات التي يستخدمنها للتّعامل مع هذا اللّبس. تواصل هؤلاء النّساء العمل المأجور بشكل رئيسيّ لأن الدخل الذي يحصلن عليه ضروري للإنفاق على أسرهن ومع ذلك يخضعن أيضا للأيدلوجيا التي تحدد الدور الجندري والتي تفترض أن تبقى المرأة في المنزل للوفاء بالتزامات دورها كزوجة وأم.

كان لجوء النساء إلى شكل جديد من الزي الإسلامي (الحجاب) في الثمانينيات واحدة من الطرق التي ابتدعنها للتعامل مع هذه المشكلة، يقول ماكليود أن هذا النّوع الجديد من الحجاب يجب أن يُرَى كشكل من أشكال احتواء الاحتجاج، إذ يساعد الحجاب النّساء على قبول دورهن كعاملات في الحيّاة العامة والتعايش في المجال العامّ مع أيديولوجيّات الجندر المهيمنة باعتبارهن مسلمات جيدات يعملن من اجل عائلاتهن.

لقد استلهمت الكثير من الحالات الدراسية للمرأة والعمل المأجور في الصين وبربادوس والقاهرة لأنها تظهر تمكين المرأة من ناحية وأشكال السيطرة الجديدة المفروضة عليها من ناحية أخرى في نفس الوقت. وتصف الدراسات بالتفصيل كيفية تقاطع العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية مؤدية إلى نتائج مختلفة في أوقات مختلفة وتوضح الطرق المختلفة التي تحكم بها النساء على عملهن وتتعاملن معه وتموضعنه في حياتهن.

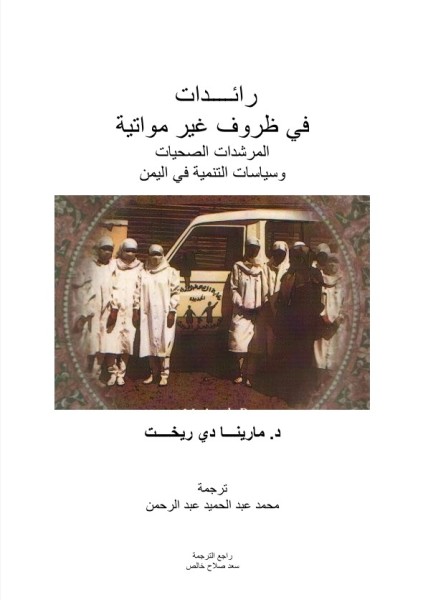

سأتبع مقاربة مماثلة في تحليلي لمشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة لأنني أرى المشروع عالما مصغرا تجتمع فيه علاقات وأشكال من اللامساواة ذات الأهمية الكبيرة في اليمن (المكانة الاجتماعية، الطبقة، الجندر، الأصول العرقية) والقيم المتغيرة المصاحبة لهذه المفاهيم. ومثلما فعل خالد فهمي (1988) ادرس خلفية المرشدات والظروف التي تدربن وتوظفن فيها والمشكلات التي واجهنها لتقلد هذه الوظائف وأداء واجباتهن وآرائهن في دورهن في هذا المشروع التنموي.

استخدمت منظورا متعدد المستويات كما فعل فان در خيست (1999 van der Geest) يكشف المعاني المتعددة للظاهرة التي تحمل نفس الاسم في المستويات المختلفة للتنظيم الاجتماعي لمناقشة الخطابات الوطنية اليمنية والهولندية حول التنمية والجندر والرعاية الصحية بالتركيز على التغيرات التي تطرأ عليها على وجه الخصوص. وتأتى دراسة حالة مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة دراسة زمنية تتابعية تصف بالتفصيل ماذا حدث ومتى بهدف إماطة اللثام عن المفاهيم المتغيرة التنمية والجندر والرعاية الصحية للإداريين اليمنيين والهولنديين وعاملي التنمية.

ومثلما فعلت ليسا روفائيل (1998) ادرس ثلاث مجموعات من النساء اللواتي عملن كمرشدات في فترات مختلفة من التاريخ الاجتماعي الاقتصادي لليمن. اهتم بالوقت الذي دخلن فيه إلى المهنة كفترة محددة من التاريخ اليمني سادت فيها ظروف اقتصادية واجتماعية محددة نتجت عنها خطابات محددة عن الجندر والعمل والتنمية (الرعاية الصحية). واهتم بالدرجة الثانية بالأوضاع المتغيرة للمرشدات والخطابات المحلية المرتبطة بهذه الأوضاع المتغيرة حيث اتضح أن العمر والحالة الاجتماعية والطبقة الاجتماعية والأصول العرقية كانت من العوامل ذات التأثير في هذا المجال.

بتحليل المفاهيم المختلفة للتنمية لدى الحكومة اليمنية والمنظمة الهولندية المانحة والنساء اللواتي عملن في المشروع اطمح إلى المساهمة في أنثروبولوجيا تنموية متعددة الأصوات. وأتطلع إلى توضيح كيفية تقاطع الخطابات المختلفة مولدة فرصا وتجارب جديدة لنساء وأشكالا جديدة من الضبط الاجتماعي في نفس الوقت باستخدام منظور متعدد المستويات، وبالتركيز على المستوى المحلي للمشروع.