رائدات في ظروف غير مواتية 4 - من العمل التنموي إلى البحث الأكاديمي

في هذه الحلقة، تشرح المؤلفة نقطة تحول محورية، وكيف أن صداقاتها مع المرشدات واستماعها لقصصهن الشخصية أثارت فضولها لمعرفة المزيد عن خلفياتهن ودوافعهن. هذا الاهتمام قادها إلى اتخاذ قرار بتوثيق تجاربهن في رسالة دكتوراه، محاولةً فهم كيف ولماذا تحدين الصور النمطية للعمل النسائي في اليمن، وتأثير ذلك على حياتهن وعلاقات النوع الاجتماعي في مجتمعهن.

هذا الكتاب

من العمل التنموي إلى البحث الأكاديمي

خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في الحديدة توطدت علاقتي بعدد من المرشدات ولم نكن مجرد زميلات عمل بل كنا أصدقاء نلتقي دائما بعد ظهر كل خميس لمضغ (تخزين) القات[18] سويا وتدخين المداعة (النارجيلة) وكثيرا ما كنت اذهب معهن إلى حفلاتهن وأعراسهن أو أزورهن في منازلهن بعد العمل وقابلت أسرهن وشاركتهن في أفراحهن ومتاعبهن الشخصية وبادلنني نفس المشاعر.

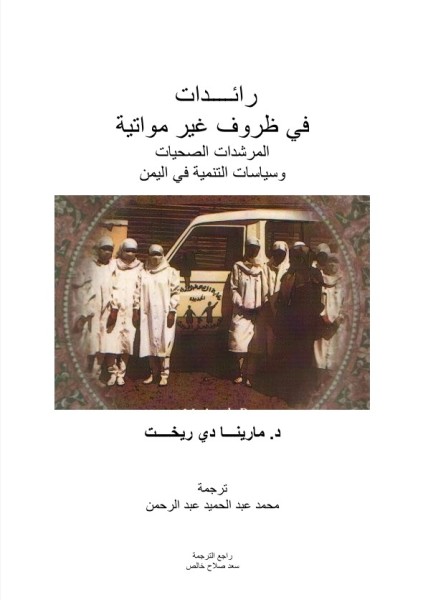

بعلاقتي اليومية بالمرشدات التقطت بعض المعلومات القليلة عن خلفياتهن ودوافعهن لأن يصبحن مرشدات لكنني كنت أتطلع إلي معرفة المزيد عن حياتهن وافترضت أن معرفتي بقصص حياتهن ستمكنني من التعرف بشكل اعمق على أوضاعهن الاجتماعية إضافة إلى طبيعة التقدير الاجتماعي لعملهن. بذل الهولنديون في المشروع كل جهد ممكن لحماية المرشدات ومساندتهن وكانوا ينظرون إليهن باعتبارهن وسائط تغيير اجتماعي قادرة على تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية ومستوي المعيشة في المناطق العشوائية بشكل عام مع تغيير حياتهن أنفسهن في ذات الوقت وأعطوهن مكانة متميزة وقدموهن بوصفهن أول مجموعة من النساء العاملات تم تدريبها محليا تتمتع بصلة مباشرة ووثيقة بالمجتمع وذات قدرة كبيرة على إحداث التغيير. لكن السؤال يبقى ما هي المكانة الاجتماعية للنساء اللواتي تم تدريبهن كمرشدات؟ وما هو التغير الذي طرأ على مكانتهن نتيجة لتدريبهن وتوظيفهن؟

بعلاقتي اليومية بالمرشدات التقطت بعض المعلومات القليلة عن خلفياتهن ودوافعهن لأن يصبحن مرشدات لكنني كنت أتطلع إلي معرفة المزيد عن حياتهن وافترضت أن معرفتي بقصص حياتهن ستمكنني من التعرف بشكل اعمق على أوضاعهن الاجتماعية إضافة إلى طبيعة التقدير الاجتماعي لعملهن. بذل الهولنديون في المشروع كل جهد ممكن لحماية المرشدات ومساندتهن وكانوا ينظرون إليهن باعتبارهن وسائط تغيير اجتماعي قادرة على تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية ومستوي المعيشة في المناطق العشوائية بشكل عام مع تغيير حياتهن أنفسهن في ذات الوقت وأعطوهن مكانة متميزة وقدموهن بوصفهن أول مجموعة من النساء العاملات تم تدريبها محليا تتمتع بصلة مباشرة ووثيقة بالمجتمع وذات قدرة كبيرة على إحداث التغيير. لكن السؤال يبقى ما هي المكانة الاجتماعية للنساء اللواتي تم تدريبهن كمرشدات؟ وما هو التغير الذي طرأ على مكانتهن نتيجة لتدريبهن وتوظيفهن؟

بالرغم من أنني لم أكن مطمئنة على إمكانية استدامة بعض أنشطة المشروع إلا أنني كنت مقتنعة بأن تدريب المرشدات كان له فائدته وقد تعززت قناعتي هذه بتأكيد المرشدات لي مرة بعد أخرى بأن تدريبهن وعملهن كان ذو أهمية قصوى بالنسبة لهن وإنهن احببن عملهن كثيرا ولا يتخيلن كيف كانت ستمضي حياتهن لو لم يصبحن مرشدات. وبالرغم من توقف أنشطة المشروع الأخرى، فقد تم تدريب وتوظيف مائة امرأة على الأقل.

توصلت الأنثروبولوجية الأمريكية ديلورس والترز التي درست ظاهرة المرشدات في مدينة عبس في تهامة إلي أن المرشدات رائدات تحدين وتعدين الحدود التقليدية في اليمن وإنني لأواقها ذلك الرأي. وفي الوقت الذي ركزت فيه والترز دراستها حول تأثير قيام المرشدات بتقديم الخدمات الصحية للمجموعة القابعة في أسفل السلم الاجتماعي على العلاقات العرقية في اليمن[19]، رأيت أن اركز في دراستي على الطرق والكيفية التي غيرت بها المرشدات الحدود الجندرية (حدود النوع الاجتماعي). لقد كن موظفات حكوميات بأجر وناشطات في الحيّاة العامة يخرجن من منازلهن للعمل وللزيارات المنزلية لعائلات لا تربطهن بها صلة ويعملن في إدارة المراكز الصحية ويتعاطين مع من لا يمتون لهم بصلة قرابة في شئون المجتمع. على ضوء النظرة الاجتماعية السلبية لعمل المرأة الأجور خاصة في المجال الصحي أصبح السؤال الرئيسي لبحثي هو كيف ولماذا اقبل عدد كبير من النساء في الحديدة على هذا العمل؟ وعم تفصح تجربة تدريب وتوظيف المرشدات فيما خص علاقات الجندر (النوع الاجتماعي) المتغيرة في اليمن؟

خلال آخر عام من عملي في الحديدة سنة 1997 جمعت عشرين قصة حياة "محورية" من المرشدات على شكل مقابلات (باللغة العربية) سجلت على أشرطة كاسيت وقد أسميت هذه القصص "بالمحورية" لأنها كانت مركزة على محور تدريبهن وعملهن ولم اقصد أن اجمع قصص حياة متكاملة ((cf. Bertaux 1980: 8 and Moors 1995a: وقد استدنت المقابلات على قائمة من الأسئلة تغطي الأسرة والخلفية التعليمية وأسباب الانضمام إلى برنامج تدريب المرشدات والخبرات التي حصلت عليها كمرشدة وطموحات المستقبل وتم اختيار المرشدات على أساس تاريخ التدريب والحالة الاجتماعية ووضعهن في المشروع والخلفية الأسرية.

وقد أجريت معظم المقابلات بعد ظهر أيام الجمعة، يوم عطلتنا، الأسبوعية حيث كنت أزورهن في منازلهم ونقضي وقتا ممتعا سويا. ووافقت جميع المرشدات اللواتي فاتحتهن لإجراء المقابلات على ذلك وأبدت معظمهن حماسا واضحا عندما أخبرتهن أنني سأكتب رسالة دكتوراه عنهن. لقد اعتبرن دائما وسطاء بين المجتمع وإدارة المشروع ولعبن دور المرشدين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والباحثين أو الذين يقومون بإجراء المقابلات، أما في دراستي فقد تم إجراء المقابلات معهن واظهرن استحسانا لاهتمامي بهن وفسروا نيتي لتأليف كتاب عنهن كاعتراف وتقدير مهمين لعملهن.

بالإضافة إلي، ذلك أجريت مقابلات مع العاملين في المشروع بمن فيهم ثيرا دي هاس ممرضة الصحة العامة الهولندية، وفاطمة سالم مشرفة المرشدات اليمنية اللتان عملتا مع المرشدات منذ بداية المشروع عام 1985، كما جمعت وثائق وبرامج وخطط عمل المشروع وسجلت نقاطا من الاجتماعات والمناقشات ذات الصلة، ومع ذلك يبقى المصدر الرئيسي لهذا البحث هو ما يمكن تسميته المعرفة المكتسبة بالتجربة وهي تلك المعارف والمعلومات التي حصلت عليها خلال سنوات عملي في اليمن وبالرغم من أنني لم احتفظ بيوميات تفصيلية ودقيقة لما لاحظته، وسمعته وخبرته فإن تلك المعرفة التجريبية هي محور تحليلي للمشروع.

تحدثت المرشدات بصراحة وانفتاح خلال المقابلات حول إحباطاتهن في العمل وضآلة فرص ترفيع وتحسين مؤهلاتهن وقلقهن من المستقبل بعد انتهاء الدعم الهولندي للمراكز الصحية. وبدمج مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة في وزارة الصحة العامة اليمنية عام 1993 بدأت المرشدات في فقدان الحماية التي كن يجدنها من مشروع أجنبي وأصبحن أكثر اعتمادا وتأثرا بالتغيرات السياسية المحلية والوطنية. لم يكن مديرو الصحة المحليون في الحديدة يشاطرون إدارة المشروع رؤيتها لأهمية خدمات الصحة الوقائية للأمومة والطفولة وبدأوا يطالبون بإدخال خدمات الصحة العلاجية في المراكز الصحية. وفوق ذلك قررت وزارة الصحة العامة اليمنية إيقاف تدريب المرشدات عام 1996 وتدريب قابلات بدلا عنهن، على أن تكون القابلة قد أكملت تسعة سنوات من التعليم النظامي وسنتين من التدريب كقابلة وكان من الواضح أن المرشدات يخشين أن يفقدن دورهن. تدريجيا بدأت مساءلة قناعاتي وأفكاري السابقة؛ هل المرشدات رائدات حقا في تغيير الحدود الجندرية المرسومة كما كان ينظر إليهن خبراء التنمية الأجانب أم كانوا مجرد أدوات استخدمت لتحقيق أهداف المنظمات الدولية المانحة ومؤسسات الدولة اليمنية[20].

عندما عدت إلى هولندا شكلت المقاربات النقدية للتنمية مصدرا خصبا لتشكيل إطار نظري لخبرتي الخاصة مع التباسات التنمية وغموضها. واحدة من أهم المقالات التي أفدت منها هو تحليل خالد فهمي لمدرسة القابلات في مصر (1993) والتي أُسست في أوائل القرن التاسع عشر، وفي الفصل القادم سأتحدث مفصلا عن الطابع الغامض والملتبس للمدرسة كنقطة انطلاق لجدل مطول حول العلاقة بين الجندر والعمل والتنمية والحداثة. ومن الضروري هنا أن أشير إلي أنني، مقتفية خطى فهمي، قررت أن أدرس مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة باعتبارها "موقع اصطدام" تتلاقى فيها خطابات تنمية مختلفة وأحيانا متناقضة لأطراف المشروع الثلاثة، موظفي التنمية الهولنديين، مسئولي الحكومة اليمنية والمرشدات، مع إيلاء أهمية خاصة لهذا التباين. وقد قادني هذا إلي سؤال بحثي جديد هو؛ كيف يتم تطبيق مفاهيم مختلفة للجندر والعمل والتنمية والتعامل معها والتفاوض حولها على الأرض في تدريب وتوظيف المرشدات في مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة.

تثير حقيقة أنني كنت اعمل في المشروع وأشارك زملائي في الفريق الهولندي قناعتهم سؤالا تلقائيا عن تأثير ذلك على الدراسة. أشرت في بداية هذا الفصل إلى النقاشات الدائرة في الدراسات النسوية وكيف أن الباحثات النسويات كن من أوائل من شددن على أن كل المعرفة "مموضعة" (Haraway 1991). تتأثر معلومات الدراسة بخلفية ووضعية الباحث وتؤثر بالتالي على نتائج البحث، وخلال العقدين الماضيين أصبح الجدال حول موضوعية وانحياز الباحثين في العلوم الاجتماعية خاصة الأنثروبولوجية من موضوعات التفكير الرئيسية في حقل البحوث وأصبح القول بأن التمثيل الاثنوغرافي تمثيل جزئي مقولة اكثر قبولا (Clifford 1986: 6) أصبحت الوقفة الاستعادية التي يتعرض فيها الباحث بإيجاز إلى دوره في إنتاج المعلومات تقليدا راسخا في الدراسات الاثنوغرافية تقريبا.

بالإضافة إلي ذلك أصبح من الواضح تماما أن الحدود بين من هو داخلي (insider) ومن هو خارجي (outsider) لم تعد ثابتة. ترسخ منذ وقت طويل الاعتقاد بأن قوة موقف الباحث الأنثروبولوجي تكمن في انه ينظر للمجتمعات التي يدرسها من الخارج حيث أن هذا الموقع كان يتيح له رؤية بعض ملامح المجتمع التي لا يستطيع من يعيش داخل هذه المجتمعات رؤيتها لأنه ينظر إليها كمسلمات[21].

ومن جهة أخرى، كثيرا ما تمت الإشادة بالباحثين الأنثروبولوجيين لقدرتهم على الغوص داخل المجتمعات التي يدرسونها وجعل الثقافات واللغات الأخرى لغتهم وثقافتهم هم. كما اعتبرت ملاحظات المشاركين منهجية مثلى للبحوث الأنثروبولوجية حيث كان ينظر إليها كأفضل وسيلة لمزج مزايا النظرة من الداخل ومن الخارج ومع ذلك يبقى مدى مشاركة الأنثروبولوجيين في المجتمعات التي يدرسونها محدودا بوضوح.

في حالتي أنا، وبالرغم من أنني لست يمنية فقد بدأت بالمشاركة من الداخل بسبب من وضعي كعضو نشط في فريق مشروع التنمية الذي هو مادة هذه الدراسة، وبطريقة ما كنت أنا "مشاركة كاملة" كشخص انخرط في المشروع كلياً وتحول إلى باحث بعد إقامة مستقرة في ميدان البحث ((Gans 1986: 303.

لقد كنت موظفة في وزارة الخارجية الهولندية وكنت عضواً في الفريق التنموي الهولندي وأتفق معهم في العديد من مفاهيمهم حول الجندر والعمل والتنمية. كما عملت عن قرب شديد مع المرشدات وأصبح بعضهن صديقات لي وكان لدي آرائي حول وضع المرشدات وأسهمت بنشاط في حمايتهن ومساندتهن.

في العام الأخير فقط من عملي في الحديدة قررت أن أجمع المادة لرسالة الدكتوراه، حيث ألزمتني خطة العمل غير العادية التي اتبعتها بطريقة خاصة في العمل وكما ذكرت من قبل فإن تحليل الممارسات العملية والخطابات المتعددة لأطراف المشروع الثلاثة – فريق التنمية الهولندي ، مسئولي الحكومي اليمنية والمرشدات – بُني أساسا على المعرفة التي تراكمت لديّ خلال عملي في الحديدة ولأجعل هذه المعرفة الناجمة عن الخبرة واضحة ولوضع خبرتي ورؤيتي في سياقها كنت في حاجة لمسافة جغرافية وذهنية، لذلك فقد كانت مغادرتي لليمن وقراءتي للمادة التي جمعتها وتقييمي لدوري فيها من مسافة معقولة ضرورياً جداً للاستفادة من مزايا منظور المشارك من الداخل في البحث.

عدت إلى هولندا في عام 1998 حيث بدأت في تفريغ الأشرطة[22] وتحليل المعلومات التي جمعتها ودراسة النقاشات الأكاديمية الحديثة الدائرة في مجالات الأنثروبولوجيا ودراسات الجندر ودراسات التنمية. ومع ذلك لم تصبح المسافة ولا الافتراق عن اليمن واقعا كلياً لأني كنت أعود إلى اليمن بانتظام حيث عدت إلى المشروع في اليمن أربع مرات بين عامي 1998-1999 لمراقبة برامج المشاركة المجتمعية ثم للمشاركة في مؤتمر لمدة ثلاثة أيام للاحتفال بخمسة عشر عاما من التعاون اليمني الهولندي في مجال الرعاية الصحية الأولية في الحديدة وتقييم تلك التجربة. وعدت إلى اليمن عام 2000 في عطلة لمدة أسبوعين زرت خلالها الحديدة أيضاً علاوة على أنني زرت اليمن مرتين في مهمتين استشاريتين لمشروعين آخرين للرعاية الصحية الأولية في اليمن وهما مشروع الرعاية الصحية الأولية بذمار ومشروع الرعاية الصحية الحضرية في عدن.

كانت هذه الزيارات مفيدة جداً بالنسبة لي والتقيت خلالها بالمرشدات اللواتي أجريت معهن اللقاءات كما تعرفت على آخر التطورات في حياتهن وفي مشاريع التنمية[23] وعلى أية حال فقد كان من الصعب على أحياناً الجمع بين عملي كأنثروبولوجية في مجال التنمية والبحث الأكاديمي خاصة وأنني تبنيت موقفاً نقدياً من الاتجاه العام للمساعدات التنموية. ومع ذلك فقد جعلتني هذه الأدوار المتغيرة التي لعبتها متنبهة وآمل أن يكون ذلك قد منعتني من التوصل إلى استنتاجات مفرطة في التبسيط.

عدت إلى اليمن في مارس 2002 بعد استكمال المسودة الأولى لبحثي لعمل ميداني استغرق ستة أسابيع لملء فجوات المعلومات ومناقشة النتائج الأولية لدراستي مع أكبر عدد ممكن من الناس، وكان لهذا العمل الميداني أهمية حاسمة لمعرفة ما إذا كنت قد نجحت في الموازنة بين العمل التنموي والبحث الأكاديمي وما إذا كانت استنتاجاتي منسجمة مع استنتاجات المرشدات.

قابلت خلال هذه الزيارة العديد من المرشدات اللواتي استجوبتهن وبعض أعضاء فريق المشروع السابقين وناقشت معهم الخطوط العامة لبحثي والأسئلة المتعلقة به وأعطيت عددا من فصول البحث لزملاء يمنيين عاملين في مجال الرعاية الصحية والتنمية بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين في فريق المشروع. كما ترجمت أربعة من قصص الحيّاة الواردة في البحث ترجمة حرفية للمرشدات الأربعة صاحبات القصة وكان رد فعلهن مطمئناً لأنني كنت أخشى ألا يوافقن على عرضي لقصص حياتهن لكنهن عبرن عن فخرهن بأن يتم اختيار قصصهن للكتاب وعندما كنت أقرأ عليهن بعض المقاطع من قصصهن كن يقاطعنني عادة ليكملن القصة بكلماتهن الخاصة[24]. وكانت هذه الزيارة الميدانية الثانية فرصة طيبة لتبادل المعلومات التي جمعتها لبحثي مع الأشخاص ذوي الصلة.

اعتمد جزء رئيسي من هذا الكتاب على المقابلات التي أجريتها مع المرشدات، لقد جعلت قصصهن مركزا لتحليلي كطريقة لخلق فرص "للتعريف الجزئي" بالدرجة الأولى ولتجنب التباعد والتعامل معهن كـ "آخر" (cf. Moors 1995b: 20). علاوة على أنني تعمدت أن أعمل ضد التعميمات بالتقديم المباشر لقصص نساء في أوضاع متباينة[25] يضاف إلى ذلك كله أن قصص حياة المرشدات توفر نظرة داخلية مهمة حول الترابط المتبادل بين البنية والعامل المحرك إذ أن قصص الحيّاة المفصلة تدفع إلى واجهة الاهتمام الدوافع الشخصية واستراتيجيات النساء لكنها تظهر أيضاً الحدود التي تفرضها البنيات الاجتماعية على مساحة المناورة المتاحة لهن وقد استخدمت القصص لتفحص العلاقات الاجتماعية وليس للتحليل السردي المفصل[26] ولذلك عمدت إلى التحرير المكثف للقصص لتسهيل القراءة. كان طموحي الرئيسي أن اكتب كتاباً مقروءًً تستطيع المرشدات أن تتعرفن فيه على تجربتهن (بعد ترجمته للعربية)، كتاب أصف فيه تجربتي الشخصية ويستطيع أن يقرأه ويفهمه غير الأكاديميين، أثنوجرافيا عن مجموعة من النساء في مدينة يمنية، تكون في نفس الوقت أثنوجرافيا عن مشروع تنمية وأخيراً بحثا أكاديميا للحصول على درجة الدكتوراه.

1.4- الخطوط العامة للكتاب

سأناقش في الفصل التالي الذي يظل جزءاً من المقدمة المقولات النظرية الأساسية ذات الصلة بدراستي، حيث يبدأ الفصل بوصف لمدرسة القابلات المصرية التي تأسست في القرن التاسع عشر وهو مشروع عمل على تدريب وتوظيف النساء العاملات في الحقل الصحي، واربط ذلك بمشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة وأتناول الجدل الدائر حول التنمية وسياسات الرعاية الصحية الأولية وتبعاتها على النساء.

يعطي الجزء الأول من الكتاب والمعنون بـ "اليمن وسياسات التنمية" خلفية عامة عن اليمن وتحديداً عن المشروع. وأصف في الفصل الثالث عمليات بناء وتكوين الدولة وعلاقتها ببرامج التنمية والتحديث خاصة فيما يتعلق بالنساء والرعاية الصحية. أما في الفصل الرابع فأتناول تاريخ مشروع الرعاية الصحية الأولية الحضرية بالحديدة بتركيز خاص على خطابات التنمية المختلفة للحكومة الهولندية والتي انعكست على مراحل مختلفة من المشروع مع تسليط الضوء على أهمية الأحداث المحلية والوطنية والعالمية مع إيلاء الاهتمام اللازم لتأثير أفراد معينين على مسار المشروع.

في الأجزاء الثلاثة التالية للكتاب أركز على المرشدات مع توضيح التطورات التي طرأت على المشروع وأقدم في كل فصل قصص حياة مجموعة مختلفة من المرشدات واحلل بناءً عليها خلفياتهم ودوافعهم واستراتيجياتهم. والأجزاء الثلاثة مبنية على أساس التسلسل الزمني وتكون فيه مجموعة واحدة هي موضع الاهتمام في كل جزء. الجزء الثاني المعنون "حدود متغيرة" أركز فيه على المجموعة الأولى من المرشدات التي تم تدريبها بين عامي 1985 – 1986 وأتناول بالتحديد كيف تمكنت هذه المجموعة من المرشدات من تغيير حدود الأيديولوجيا الجندرية السائدة تدريجياً وكيف نشأت في نفس الوقت أشكال جديدة من الضبط الاجتماعي.

أقدم في الجزء الثالث المعنون "أوضاع وهويات جديدة" المجموعتين الثانية والثالثة من المرشدات اللواتي تم تدريبهن بين عامي 1988-1990 وكيف تغيرت خلفياتهن وأقوم بتحليل تبعات ذلك على المكانة الاجتماعية للمهنة. كانت معظم نساء هذه المجموعة من بنات المهاجرين الريفيين أو المهاجرين العائدين من الخارج الذين قضوا وقتا طويلاً في أفريقيا. يشير عنوان هذا الجزء إلى الخلفيات المتباينة للنساء اللواتي تم تدريبهن وتوظيفهن لكنه يشير أيضاً إلى المكانة الاجتماعية الجديدة التي اكتسبنها من عملهن كمرشدات.

يتركز الاهتمام في الجزء الرابع المعنون "حداثات أخرى" على الفترة التي أعقبت عام 1990 والتطورات الوطنية والدولية التي أثرت على تطور مهنة المرشدات والنساء الأخريات اللواتي دخلن إلى هذا المجال خاصة أولئك الذين ولدوا وتربوا في المملكة العربية السعودية ويتم التعرض بتركيز هنا لمفاهيم الحداثة الخاصة بمجموعات المرشدات الجديدة ومفاهيم الحداثة الخاصة بالمديرين اليمنيين الذكور العاملين في القطاع الصحي الذين أصبحت لهم اليد العليا في المشروع تدريجياً.

في الخلاصة أعمل على ربط النقاشات النظرية التي بحثت في الفصل الثاني بتجربة المرشدات والعودة إلى السؤال عما إذا كانت المرشدات رائدات أم مجرد أدوات وأتناول الطريقة التي تُرجمت بها المفاهيم المختلفة حول الجندر والعمل والتنمية عملياً وكيف تم التعامل معها على المستوى المحلي في الحديدة.

عن المؤلفة

هوامش ومراجع

[18] القات نبات ذو تأثير منبه خفيف عند المضغ ويستهلك القات عد كبير من اليمنيين خاصة الذكور البالغين بعد الظهر منفردين أو في جماعات وتعتبر جلسات القات أهم وسيله لقضاء وقت الفراغ في اليمن وتشكل فرصة ممتازة للقاءات والمناقشات. لمزيد من الدراسات المفصلة عن القات ووظيفته الاجتماعية في اليمن راجع Weir (1985) and Kennedy (1987)

[19] يسود اليمن نظام تراتب اجتماعي مبني على العمل الذي يمارسه أسلاف الفرد، ستجد مزيد من التفصيلات حول نظام التراتب الاجتماعي في الحاشية السفلية رقم 33 في الفصل الثالث

[20] استوحيت سؤال المرشدات رائدات أم مجرد أدوات من تقرير عن بحث تطبيقي حول المهنيين في هولندا (Gelauff-Hanzon, Keune and Tan 1999)

[21] هذا ينطبق على الباحثين الأنثروبولوجيين الأجانب. حول موقف الأنثروبولوجيين المحليين راجع Altroki and El-Solh (1988)، Narayan (1993) Wolf (1996) and Lal (1996).

[22] قامت طالبة في جامعة صنعاء بتفريغ الغالبية العظمى من الأشرطة بالعربية لكن اتضح لي فيما بعد إن الاستماع إلى الأشرطة وترجمتها إلى الإنجليزية مباشرة بنفسي كان أيسر من ترجمة النص المكتوب بالعربية إلى الإنجليزية.

[23] كانت الاتصالات التلفونية مع المرشدات والزملاء الآخرين أيضا وسيلة هامة للبقاء على اتصال باليمن ومعرفة ما يطرأ على حياتهن وعلى المشروع من تغيرات وتمكنت من الاتصال بمن ليس لديهن تلفونات في منازلهن في مواقع العمل.

[24] تؤكد واقعة تكرار المرشدات لنفس القصة بنفس الصياغات تقريبا إنهن، مثل الآخرين، بنين قصة حياة متماسكة وموحدة لأنفسهن (Linde 1993: 3).

[25] تأثرت هنا بدعوة ليلى أبو لغد لكتابة "اثنوغرافيا الشخص المحدد" (1991:149-157)، وهي دعوة لرفض التعميم كطريقة واحدة للكتابة لصالح التركيز على الأفراد وسمات حياتهم لتأكيد الاختلافات بين الأشخاص ومع ذلك كنت مدركة طوال تأليف هذا الكتاب أنه لا يمكن أن أضع يدي على كل الاختلافات ذات الصلة وأنني سأعمد للتعميم إلى حد معين.

[26] هذا لا يعني أنني لا اعترف بان القصص كانت تمثيلا للواقع بنيت أولا بواسطة النساء المعنيات ثم ثانيا بواسطتي لأغراض التحليل.