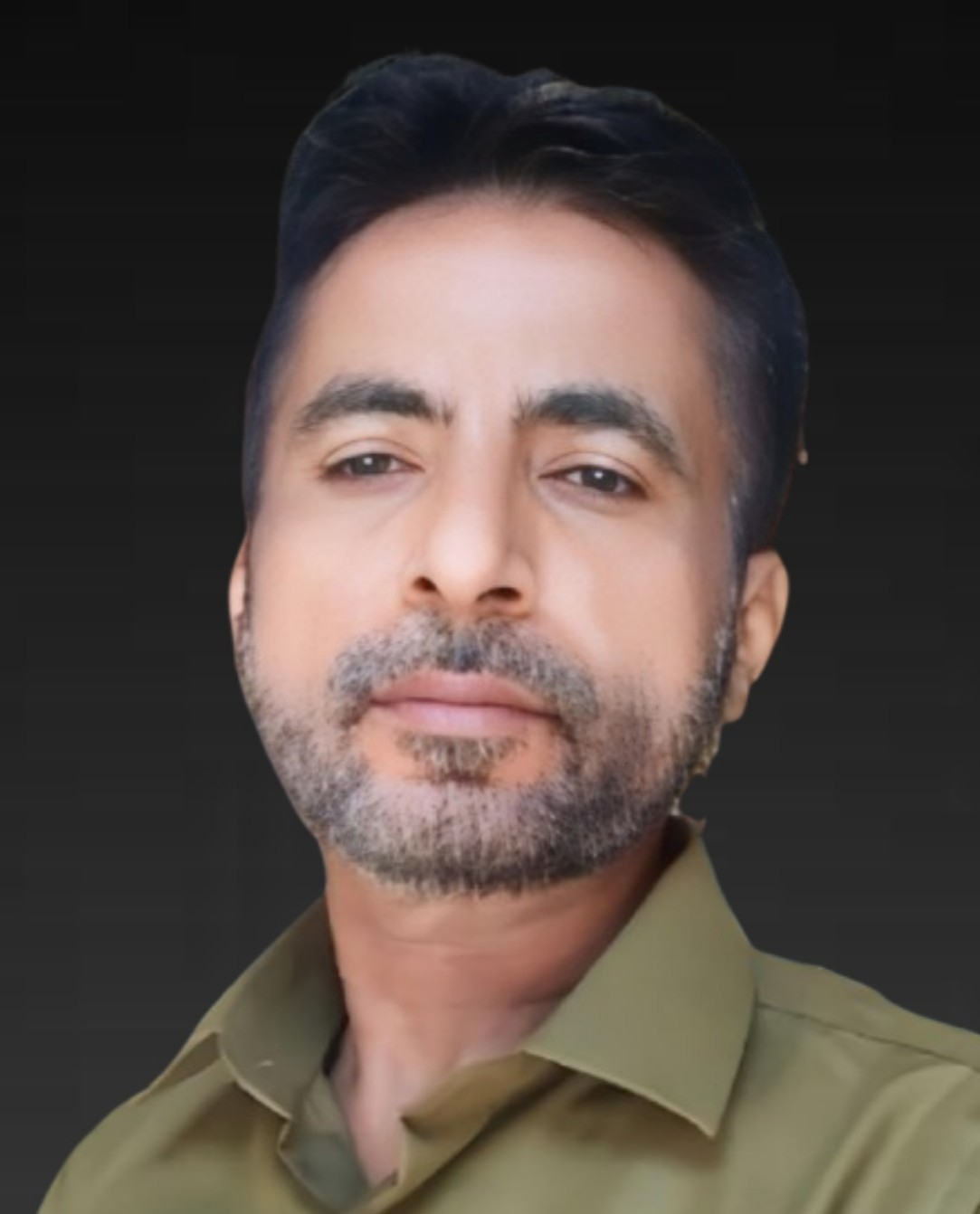

أبو لولو.. القاتل يضحك قبل أن يضغط على الزناد

عبدالله إدريس أو كما يسميه أهل الفاشر بخوف يابس في الحناجر: أبو لولو.. اسم يبدو للوهلة الأولى وديعًا ككنية لجدٍ طيب يحب الأطفال، لكنه في الحقيقة شيفرة لمرحلة كاملة من الجنون، عنوان فرعي في كتاب المأساة السودانية الطويل، وفصل من روايةٍ كتبها البارود وسجلها الصمت.

وُلد أبو لولو في دارفور تلك الأرض التي تعرف جيدًا معنى أن تُولد على الهامش. لا تُسجل الأسماء هناك في دفاتر الدولة، بل في ذاكرة القبيلة، ولا يُسأل الطفل عن حلمه بل عن بندقيته الأولى.

لم يكن تلميذًا في مدرسة بل تعلّم الأبجدية على جدران الخراب، وصار يعرف كيف يقرأ خوف الآخرين كما يقرأ البدوي اتجاه الريح.. لم يكن رجلًا من تنظيم ولا مقاتلًا منضبطًا في كتيبة بل كائن فالت من كل تعريف.

لا أحد يعرف من جنّده أولًا: الجنجويد؟ الدعم السريع؟ أم أن الفوضى هي التي جندته بنفسها؟ ففي دارفور الولاء لا يحتاج إلى بطاقة، يكفي أن تكون بارعًا في القتل لتصبح قائدًا، وأن تكون بلا قلب لتصبح رمزًا.

حين اشتعلت الفاشر وجد في اللهب فرصة ليصنع لنفسه شهرة بلون الدم. ظهر على الشاشات يحمل سلاحه كمن يحمل ميكروفونًا، يروي جرائمه بفخرٍ يشبه جنون النرجسيين، ويتحدث عن مئات القتلى كما لو كانوا أرقام حساب مصرفي. لم يكن يقتل في الخفاء بل يوثّق فعلته وينشرها، كأن الموت عنده مادة دعائية وكأن الفظاعة صارت وسيلة تواصل اجتماعي.

في مشاهد متكررة يقف أبو لولو أمام الأسرى يبتسم، ثم يطلق النار ببطءٍ محسوب. المدهش ليس الفعل بل المسرحة. وكأننا أمام ممثلٍ مهووس بدوره، يعرف زاوية الكاميرا ويُعد كل مشهدٍ بعناية قاتلة. يبتكر طريقة تجعل الموت حدثًا له موسيقى خلفية. موسيقى تُعزف على صراخ النساء وتُختتم بصمتٍ يليق بالجثث.

لكن خلف هذه العروض ثمة واقع أكثر قسوة، مدينة تتنفس رمادها وناس يبحثون عن ذويهم بين الخرائب. كان أبو لولو في نظر البعض تجسيدًا لجنون الحرب، وفي نظر آخرين مجرد تفصيل في لوحة الخراب الكبرى التي اسمها دارفور.

اللافت أن الرجل لم يأتِ من خارج المشهد بل من داخله. هو ابن مرحلةٍ أنتجت مئات النسخ المشابهة. حين تغيب الدولة ويتحول السلاح إلى لغة وحيدة يولد "الأبطال" من لحم المذبحة. كل جريمةٍ هناك تجد من يبررها، وكل قاتلٍ يجد من يغنّي له.

وعندما ضجت مواقع التواصل بصوره واشتعل الغضب، خرجت قوات الدعم السريع تنفي صلتها به. كأنما الفظائع تحتاج إلى إذنٍ رسمي كي تُحسب على أحد. تشكيل لجنة تحقيق بدا كالنكتة في جنازةٍ مفتوحة والمدينة مازالت تنزف.

في السودان اليوم لم تعد الأسئلة عن العدالة تُطرح بجد بل بسخرية يائسة. كيف يُحاكم من لا دولة له؟ ومن يوقف قاتلًا يعيش في زمنٍ صار فيه القتل وظيفة؟ ربما لهذا يظل أبو لولو طليقًا، يمشي بين الحطام كظلٍ لماض لم ينته بعد.

إنه ليس استثناء بل نتيجة. نتيجة لتاريخٍ طويلٍ من التسويات القذرة، للقبيلة حين تُصبح جيشًا وللسياسة حين تتحول إلى مقاولة دم. هو مرآة مكسورة تعكس وجهًا من وجوه السودان المنهك الذي صار يعتاد القتلة كما يعتاد مواسم الجفاف.

ربما سيُنسى اسمه يومًا كما نُسيت أسماء قبله. لكن الفاشر ستتذكر جيدًا أن رجلًا كان يضحك قبل أن يضغط على الزناد وأن العالم اكتفى بالمشاهدة.