الذاكرة والمعنى كسلاحين

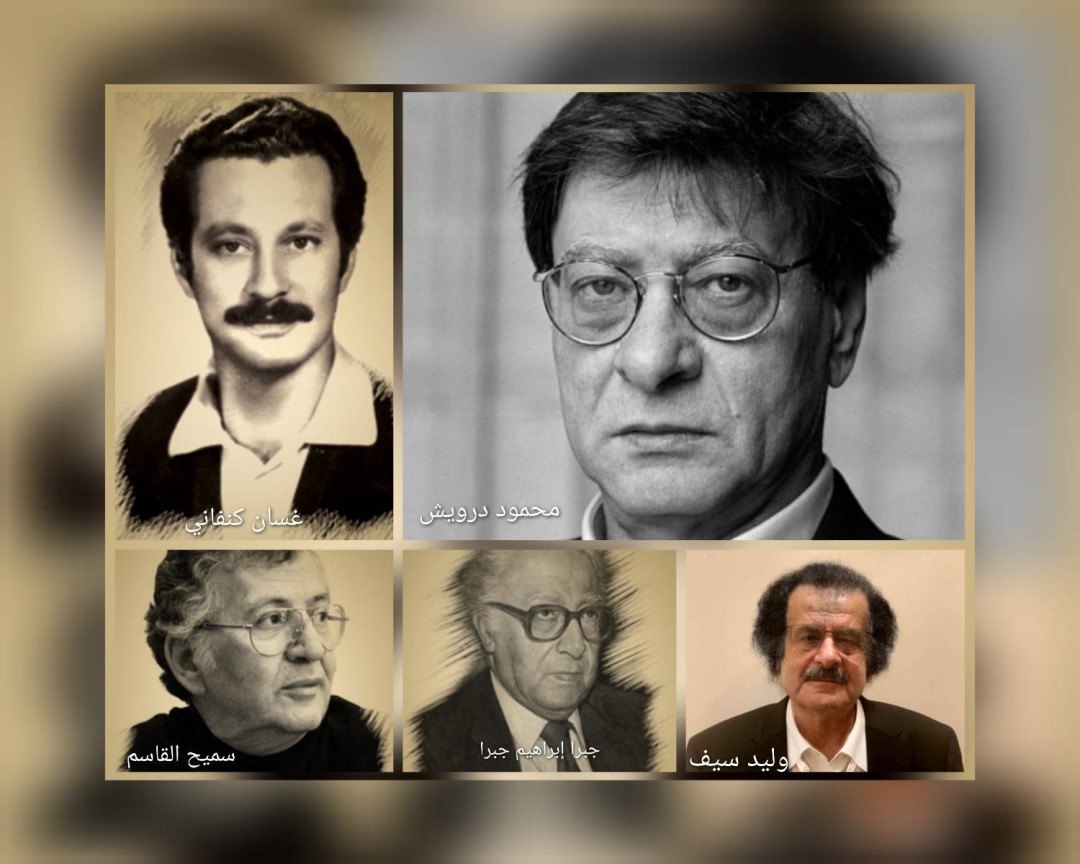

أشكال وصور أدب المقاومة (القصيدة، الأغنية، الرواية) لا يمكن الجزم بأنها اختراعٌ فلسطينيٌّ خالص في الساحة الثقافية العربية، لكنها علقت في أذهاننا بصورة مباشرة مع أعمال غسان كنفاني، وسميح القاسم، ومحمود درويش، وجبرا إبراهيم جبرا، ووليد سيف، وآخرين... لأن الصراع العربي–الإسرائيلي تحول إلى تجربة إنسانية ممتدة.

ومن خلال تجاربهم، ومن سبقهم، ومن جاء بعدهم، استطعنا فهم وحشة المنفى، ووحشة العيش تحت الاحتلال، وبين هذا وذاك أعدنا، من خلال قراءتهم، تعريف ما يُعتقد أنه مُعرَّف سلفًا، لأن السيميائية في أدب المقاومة لم تكن مجرد تحليل لغوي أو رمزي، بل وسيلة لفهم كيف يُعاد تشكيل مفهومي النصر والهزيمة داخل اللغة ذاتها.

فإذا اعتبرنا "النصر" و"الهزيمة" ليسا ما يحدث، بل كيف يُروى ما يحدث، فهل يمكن القول إن التجارب المحكومة بوقائع مادية على مرأى ومسمع العالم اليوم يمكن أن تهزمها تجارب حسية وجدانية يعبِّر عنها –ويتشارك معها– ملايين من الناس حول العالم؟ أم أنه أمل العاجز؟

"والله بكرة يا عم أبو ريا

لهاتضحك وإحنا ماشيين سوية

عل المينا ولا عند الزيتيّة

وهاتاخد ابنك وبنتك ومراتك

ونعدي على نفس المعديّة

ونقول يا دنيا والله وصدقتي!

يا بيوت السويس."

يقال إن شاعر العامية المصري عبدالرحمن الأبنودي كتبها في نكسة يونيو 1967 كتعبير عن مقاومته النفسية ورفضه للهزيمة، في توقيت الانكسار النفسي العميق لكافة العرب. ومن ثم، وللمفارقة، تحولت القصيدة منذ 1973 إلى أداة تعبئة نفسية للمقاومة الشعبية المصرية في مدينة السويس، وإلى اليوم تُعتبر واحدة من أجمل القصائد الغنائية التي انتقلت من أرض المعركة إلى ذاكرة الناس في عيد نصر أكتوبر من كل عام، وصولًا إلى مناسبات الزواج.

القصيدة، والأغنية، والصورة، والنشر في زمن الإنترنت، وكل وسيلة مقاومة رمزية، هي آخر الدروع النفسية في وجه محاولات الإذلال والخضوع للهيمنة.

نعيش اليوم في عالمٍ يقيس كلّ الصراعات بالنتيجة الاستراتيجية فقط، ويتجاهل أن الذهاب نحو التفاوض الاضطراري وتبديل الأدوات من الإبادة إلى المبادرة ليس إلا دليلًا على الصمود النفسي للشعب الفلسطيني قبل المقاومة المسلحة، والذي خلق بالتبعية بيئة مقاومة نفسية عالمية نشهدها لأول مرة: من تظاهرات، ومقاطعات رمزية، وإضرابات نقابية، ثم ضغوط دبلوماسية وسياسية جاءت نتيجة طبيعية للتعاطف الشعبي الواسع.

ولأول مرة نستطيع القول إن السردية الصهيونية، إذا لم تكن قد انتهت في ذاكرة العالم، فإنها أصبحت مشوهة وتحت مجهر التحقيق في صحتها، وإعادة القراءة غربًا.

الاتفاق الحالي لإنهاء الصراع في غزة ليس نصرًا إسرائيليًا، ولا نصرًا للمقاومة، هو أقرب ما يكون إلى "اتفاق المنهكين"، لكنه نتاج مباشر لصمود نفسي طويل الأمد جعل من المستحيل تحقيق نصرٍ حاسمٍ لإسرائيل في معادلة عسكرية مستحيلة، كفتها الواقعية تميل لانتصار ساحق لإسرائيل. وبعد أن كان الحديث عن مشروع سيطرة استيطانية كاملة، وتشكيل غزة سياسيًا على مقاس إرادة المنتصر، فإن الإرادة الجماعية حولت الحرب الوحشية إلى اعترافٍ ضمنيٍّ بتوازن الإرادات.

ولا أملك، ولا نملك جميعًا، الحق في تقديم إجابة على الموقف الأخلاقي لحماس إن قبلت بالاتفاق أو رفضته، بخطوطه الكبيرة وتفاصيله المتشعبة الصغيرة. ومنذ الساعة الأولى للحرب كنت أتجنب الحكم المجرد على ما هو الفعل المقاوم الواعي، وما هو الفعل المقاوم العفوي، حتى حين أصبحت الكلفة البشرية للحرب كبيرة.

أقف، وغيري الكثيرين، على مسألتين جوهريتين: بين الدافع الفطري للنجاة، والخوف من استمرار خسارة "المورد البشري" كأهم مورد لاستمرار القضية الفلسطينية في وجه التجريف خارج الجغرافيا والتاريخ، وبين القناعة الراسخة بالمقاومة كخط وطني، بقاؤه سيظل مشروطًا ببقاء الاحتلال.

وعلى الرغم من التمايز في المسألتين، على الصعيد النفسي والسياسي، إلا أنه يظهر اليوم في بيان حماس ردًا على الاتفاقية المقدمة من إدارة ترامب، وهو رد –بوجهة نظري– يسمح بالاعتراف بالإنسانية الفردية التي أنهكتها مآلات الحرب، لكنه لا يُضعف الالتزام الاستراتيجي الوطني.

لديّ من الأمل المكابر مثلما كان لدى الأبنودي، وإن يكن أملًا بلا مؤشرات واقعية، لأن ما تبقى من أدوات المقاومة للمثقف العربي المنحاز للحق الفلسطيني هو حفظ الذاكرة، في الوقت الذي خذلتنا جميعًا المواجهة المادية، وتحويل مفهوم الصمود من مواجهة عسكرية في أرض المعركة إلى فعل مقاومة إنساني يومي في كل مكان، والإيمان بالمعنى في مواجهة ماكينة الدولارات التي تضلل بوصلة الشعوب الأخلاقية، وتشككهم في كل قيمة إنسانية، وتريد أن تحول الصراع من قضية وجودية إلى حسابات مادية بحتة تنتهي باتفاق، لا بإنهاء الاحتلال.