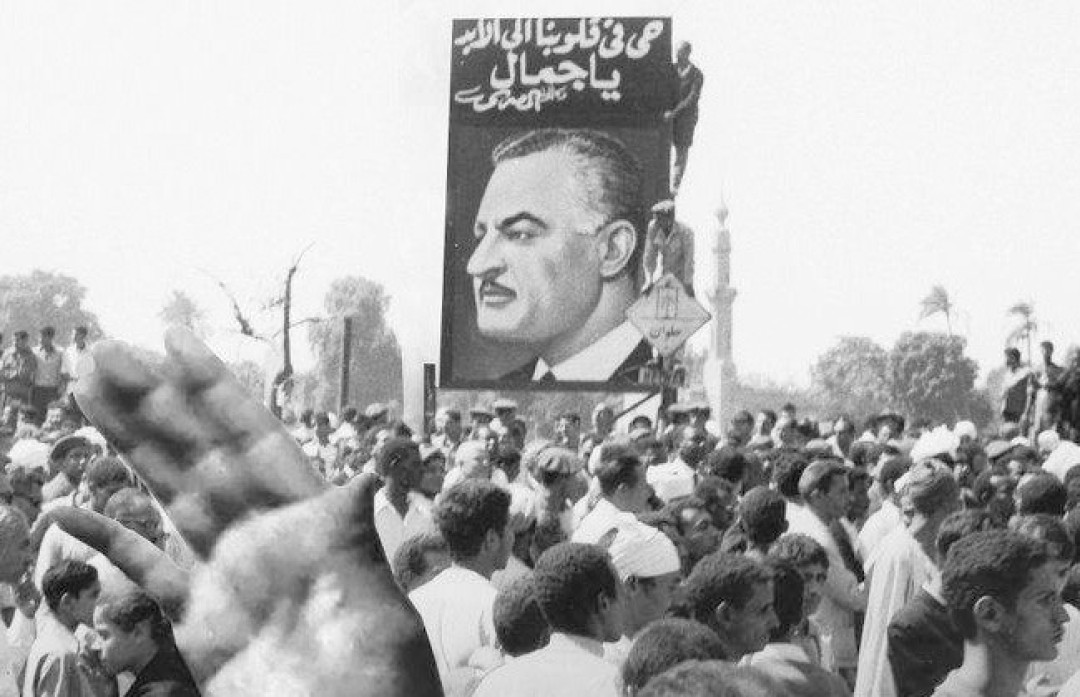

جمال عبدالناصر.. 55 عامًا من الخلود(2)

عبدالناصر والديمقراطية

من بين الأهداف الجوهرية لثورة 23 يوليو 1952 كان هدف إقامة ديمقراطية سليمة. بل يمكن القول إنه كان الهدف الرئيسي الذي قامت الثورة من أجله.

كان تصور عبدالناصر أنه بعد إزاحة الملك عن السلطة، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الضرورية، مثل تطهير الحياة الحزبية من الفساد، وإقرار الإصلاح الزراعي، يمكن أن تستأنف الحياة الحزبية، وينصلح حالها.

وفي أول اجتماع لمجلس قيادة الثورة كان عبدالناصر الصوت الوحيد الذي نادى بعودة الديمقراطية، بينما اصطفّ بقية الأعضاء خلف خيار التمسك بالسلطة.

ولكن ما حدث بعد ذلك أن الأحزاب لم تتجاوب مع توجّهات الثورة في إصلاح الحياة السياسية، فلم تتخذ أي إجراءات لتصحيح أوضاعها، ورفضت إجراءات الثورة، ولا سيما ما تعلق بالإصلاح الزراعي وتحديد الملكيات الزراعية. وكان أن صدر في 16 يناير 1953 مرسوم بحلّ الأحزاب السياسية.

كانت الثورة وقتئذ أمام مهام وتحديات عديدة جسيمة، منها: مواجهة المستعمر وإجلاء القوات البريطانية من الأراضي المصرية، والمواجهة المفتوحة مع الكيان الصهيوني، والحاجة الملحة إلى تنمية وطنية شاملة، وإلى تأسيس حياة ديمقراطية سليمة.

كانت التجربة الديمقراطية قبل الثورة ماثلة للعيان، بكل خيباتها، أدرك معها قادة الثورة أن السير على نفس الطريق مجرد ملهاة، وتزييف لإرادة الجماهير.

وفي تلك الفترة كانت هناك خيارات متعددة لشكل النظام السياسي. ولم يكن ينظر إلى التعددية السياسية وفق النموذج الغربي على أنها الخيار الأمثل بصورة مطلقة، بل كان ما يقارب 70% من دول العالم، وعلى وجه خاص الدول المستقلة حديثًا، قد اختارت نظام الحزب أو التنظيم السياسي الواحد أو جبهة الأحزاب التقدمية، ضمن أفق اشتراكي. وحينها كان لهذا النظام بريق أخّاذ ومُلهم لكثير من الشعوب التي تحررت للتو من ربقة الاستعمار، وكان هذا النظام سمة تلك المرحلة. وربما بدا أنه الخيار الأصوب لتحقيق طموحات الشعوب المقهورة ـالتي طال حرمانهاـ في الوصول إلى تنمية وطنية، ونهضة شاملة، وعدالة اجتماعية.

وفي ظل هذه الظروف رفضت الثورة إعادة إنتاج الديمقراطية المشوّهة التي كانت قائمة قبل يوليو 1952، كما رفضت في الوقت نفسه ديكتاتورية طبقية على النمط الماركسي، واختارت النظام الاشتراكي الديمقراطي، والتنظيمات الجماهيرية العامة.

وإذا كنا اليوم بصدد تقييم تجربة جمال عبدالناصر في إقامة ديمقراطية سليمة، فإن هذا التقييم لن يكون صحيحًا ومنصفًا إلا بفهم كل ظروف الواقع التي كانت قائمة حينها. فالحكم على أي نظام سياسي من زاوية التزامه بالديمقراطية، ولا سيما في مراحل التحولات الثورية الكبرى، لا يمكن أن يتم بمعزل عن إدراك معطيات الواقع وتعقيداته، وفهم السياقات التاريخية التي تشكّل فيها، واستيعاب طبيعة المسار الذي انتهجه هذا النظام في سعيه إلى إرساء قواعدها.

وعلى ضوء ذلك سنقف أمام تجربة جمال عبدالناصر لنستعرض جهوده ومساعيه لإقامة الديمقراطية السليمة:

بعد تعذر إصلاح المنظومة السياسية الموروثة عن عهد ما قبل ثورة يوليو، بسبب تقاعس الأحزاب القائمة عن تطهير ذاتها من الفساد، ووقوفها عائقًا أمام كل إجراء يهدف إلى تحرير إرادة الناخبين، وفي مقدمتها الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية؛ اتخذت الثورة قرارها بحل الأحزاب. فقد أدرك عبدالناصر أنّ الانتخابات النيابية لا معنى لها إذا كانت الأغلبية الساحقة من الشعب فاقدة حريتها، وإرادتها مصادرة. وأيقن أنّ الحرية السياسية تفقد قيمتها إذا كان الشعب عاجزًا عن ممارستها بفعل الفقر والقهر الاجتماعي والتخلف والأميّة. لذلك أطلق سلسلة من الإجراءات الثورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هدفها تحرير إرادة الجماهير، وتمكينها من المشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة العامة. فكان الإصلاح الزراعي وتمليك الأرض لمئات الآلاف من الأسر، والسيطرة الوطنية على وسائل الإنتاج، وتمصير الاقتصاد، وتعميم مجانية التعليم والرعاية الصحية، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية الشاملة، وتقرير حد أدنى للأجور، وتأمين الخبز والسلع الأساسية، وتحسين أوضاع العمال والموظفين بصورة غير مسبوقة من خلال العديد من الإجراءات والسياسيات، تضمنت: تخفيض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وضمان الحق في الإجازات، ومنع الفصل التعسفي، وتكريس حق العامل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ومنحه نصيبًا من أرباح الشركات العامة ومشاركةً فعلية في إدارتها... إلخ.

اختار عبدالناصر أن يسلك طريق التنظيم السياسي الواحد والنظام الاشتراكي، باعتباره السبيل الأقدر على حشد طاقات الأمة، وتعبئة مواردها المادية والبشرية للإسراع في إنجاز طموحاتها في تنمية مستقلة، من خلال التخطيط الشامل للموارد المتاحة، مع صيانة استقلال البلاد في مواجهة الاستعمار وأعوانه. وهكذا أنشأ تنظيمات سياسية متعددة، ابتداءً بهيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، وصولًا إلى التنظيم الطليعي الذي تصوّره نواةً لحزب أيديولوجي يجسد مبادئ الثورة. وهذه التنظيمات كانت ترمي إلى تحفيز الجماهير وتدريبها للانخراط في العمل السياسي؛ لصنع وتوجيه السياسات والمشاركة السياسية الفعلية، وتحقيق الرقابة الشعبية؛ بعد أن كانت الإرادة الشعبية مُغيّبة تمامًا قبل الثورة.

بعد تلك التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي أعادت تشكيل الواقع، وهيأت الملعب السياسي على نحو يسمح بقيام تعددية سياسية حقيقية، بدأ عبدالناصر التفكير في اتخاذ خطوات في هذا السبيل. ودارت نقاشات جادّة حول هذه المسألة في قيادة التنظيم السياسي القائم حينئذ تبنّاه وقاده عبدالناصر بنفسه. إلا أنه ارتضى النزول عند رأي الأغلبية في تأجيل تنفيذ هذا الأمر حتى إزالة آثار عدوان 67. ولقد كان تفكير عبدالناصر في هذا الشأن متقدمًا إلى أبعد مدى، سبق فيه غيره في مصر والدول الأخرى ذات الأنظمة المشابهة. وشاءت الأقدار أن يرحل عبدالناصر قبل تحقيق حلمه الكبير.

لا ينبغي حصر جهود عبدالناصر لإقامة ديمقراطية سليمة في تجارب التنظيمات السياسية التي أقامها فقط، وإنما الجهد الأعظم كان في تهيئة الظروف لقيام ديمقراطية سليمة، من خلال التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الثورة؛ بتوفير فرص متكافئة للجماهير للتعبير عن تطلعاتها بعيدًا عن سيطرة الإقطاع وكبار الملاك والمستغلين، وتحرير إرادتها بضمان الحق في الحصول على لقمة العيش بشرف، ونشر التعليم، ومحاربة الأمية، وإقامة التنظيمات السياسية التي تتيح لجماهير الشعب المشاركة السياسية، والتدريب على العمل السياسي، عن قناعة راسخة بأنه لا حرية سياسية بغير الحرية الاجتماعية ومقدمة لها.

ولا شك أن عبدالناصر بعد كل تلك الإجراءات الحاسمة التي قام بها كان يُقرّب من موعد تحقيق الديمقراطية السليمة. ولولا عدوان 1967 ثم وفاته المفاجئة لكان قد استكمل السير للوصول إلى غايته في بناء النظام الديمقراطي المنشود.

كانت الديمقراطية في وعي جمال عبدالناصر حلمًا مبكرًا وهاجسًا صادقًا، أرادها جوهرًا حقيقيًا، لا شكلًا زائفًا، كما فعلت أنظمة لاحقة، وفي مقدمتها نظام السادات. وفي أربعة عشر عامًا فقط استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة جعلت الحلم قريب المنال، رغم ما واجهته من ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة وضاغطة. ومن ثم فإن اختزال تجربة عبدالناصر في نقطة واحدة هي عدم وصوله إلى المحطة الأخيرة، وعدم الالتفات إلى كل جهوده في النضال الطويل على طريق الوصول -وهي في الحقيقة تجربة لم تكتمل- ظلم فادح، ومجافاة للمنطق السوي، يعوق التقييم الموضوعي المنصف للتجربة في مجملها.