من الثورة الى التشويه: التاريخ يشيطن أبطاله (6-6)

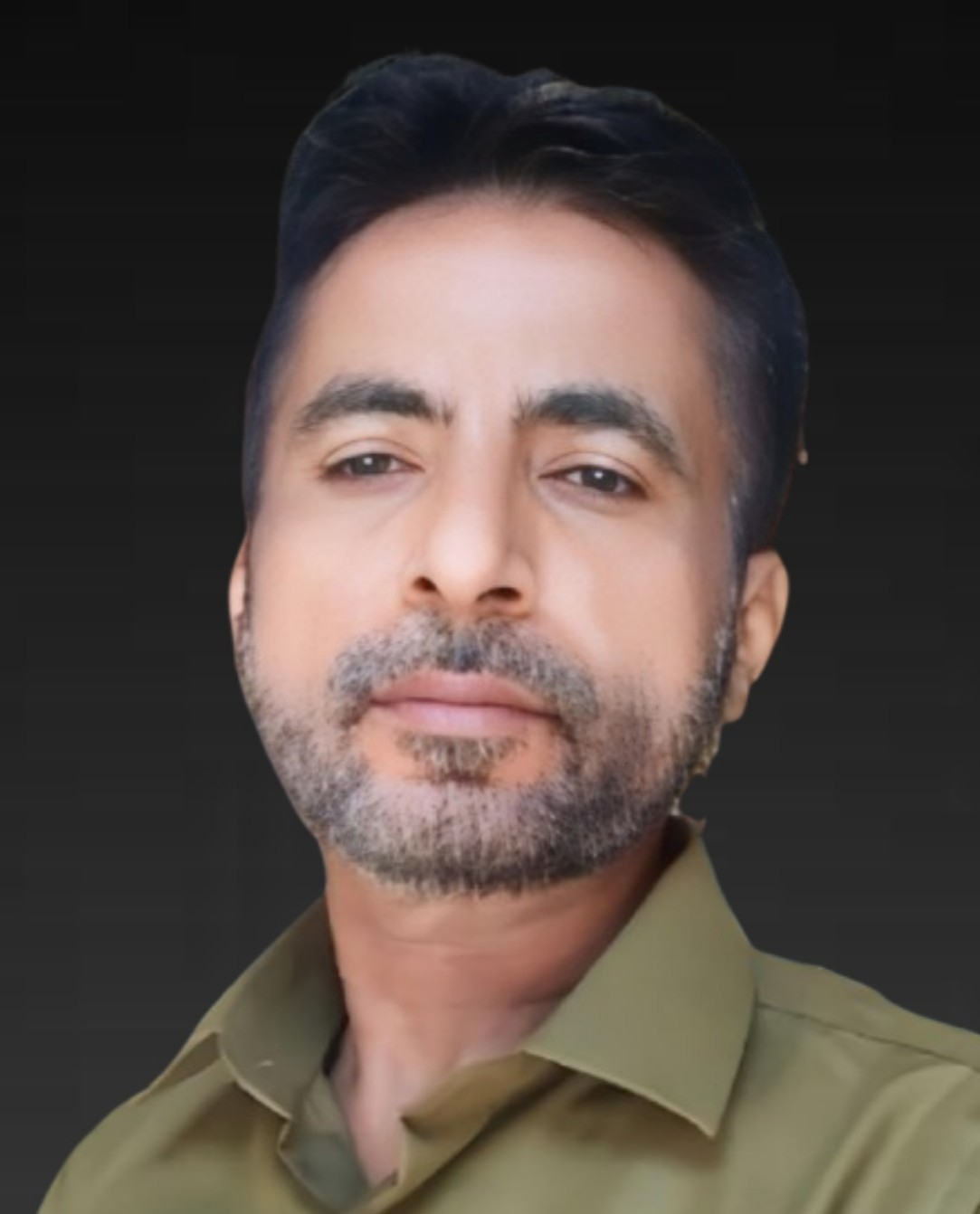

كلما ذُكر حصار السبعين، ينهض اسم عبدالرقيب عبدالوهاب كأنه مازال على المتراس.. ليس لأنه كان مجرد قائد عسكري، بل لأنه كان الرجل الذي حول العاصمة إلى قلعة من نار، وأعطى الجمهورية سبعين يومًا من الأوكسجين.. ومع ذلك، انتهت حكاية هذا البطل بطريقة لا تشبه بطولاته، رصاص في الصدر، سحل في الشوارع، وصمت رسمي يليق بخيانة كبرى أكثر مما يليق بوطنٍ كان مدينًا له بحياته.

كان عبدالرقيب رجل اللحظة الصعبة، رئيس أركان جيش محاصر، قائد وحدات الصاعقة والمظلات والمدفعية والمشاة التي شكلت العمود الفقري لصمود صنعاء في وجه جيوش الإمامة المدعومة بآلاف المقاتلين. لم ينتظر إذنًا من أحد، بل وزّع الرجال على المتاريس، وحوّل العاصمة إلى قلعة من نار.. وعندما انتهى الحصار لم يطالب بمجد شخصي ولا بمكافأة، بل طالب ببناء جيش وطني حقيقي، خالٍ من عقد المشيخة والطائفة والمناطقية.

وُلد عبدالرقيب في تعز، تلك المدينة التي اعتادت أن تُخرج من أزقتها رجالًا يكتبون أكثر مما يقرؤون.. نشأ في بيت متواضع، لم يكن فيه من رفاهية غير الكرامة.. درس كما يدرس أبناء الفقراء، ثم حمل قلبه إلى صنعاء ليلتحق بالمدرسة الحربية بعد ثورة سبتمبر، وكأنه كان يعرف أن حياته ستكون كلها معركة.

كان انضباطه العسكري أشبه بالقدر، صعد بسرعة في الرتب، وكأن التاريخ كان يستعجله إلى موعده مع الحصار. وحين جاء حصار السبعين يومًا، كان عبدالرقيب هو الصوت الذي جمع ما تبقى من روح الثورة.. لم يكن قائدًا يجلس على الخرائط، بل كان يقف على المتاريس، يوزع المقاتلين كما يوزع الشاعر القوافي، ويحوّل الخوف إلى وقود للقتال.

صنعاء المحاصَرة في 1967 لم تكن مجرد مدينة، كانت فكرة الجمهورية كلها محشورة بين الجبال. عبدالرقيب عرف ذلك، فكان يقود الهجمات المضادة بنفسه، ويكسر خطوط الملكيين كمن يفتح نافذة للهواء. في فبراير 1968، حين كُسر الحصار، خرج الناس ليهتفوا للجمهورية، لكن الهتاف الحقيقي كان لعبدالرقيب الذي حمى الفكرة من أن تُدفن.

فصل آخر من المأساة بدأ هنا.. بدلًا من أن يكافأ الرجل على بطولته، بدأت معركة تكسير العظام داخل الجيش.. شياطين السياسة نجحت في دق إسفين بينه وبين القائد العام العمري، وبدأت حملة شيطنة منظمة. وصلت أسلحة روسية إلى ميناء الحديدة، أراد عبدالرقيب توزيعها على الوحدات المقاتلة بحسب الاختصاص، فجاء العمري ومعه مشايخ حاشد وبكيل، وقرروا أن السلاح يجب أن يذهب إلى القبائل لا إلى الجيش. تحوّل الميناء إلى ساحة مواجهة، تلاسنات، اعتقالات، تبادل اتهامات بالخيانة والبرغلة، حتى صارت البلاد على حافة حرب أهلية صغيرة داخل الجيش نفسه.

ثم جاءت الضربة القاضية.. إقالات بالجملة لقيادات الوحدات التي كسرت الحصار، وكأن النظام أراد أن يقول لهم: "شكرًا على خدماتكم، يمكنكم العودة إلى الهامش الآن".. شعر عبدالرقيب وزملاؤه أن الجمهورية التي دافعوا عنها تُسلم اليوم لخصومها على طبق من فضة. حاول أن يرفع صوته، لكن الصوت أُسكت بالرصاص.

في 23 أغسطس 1968 جاءت اللحظة الأكثر فجيعة. انفجرت الأزمة.. دبابات في الشوارع، معارك في صنعاء، وجثة عبدالرقيب تُسحل في الشوارع أمام أعين من كان يقاتل معهم قبل أشهر. فبدلًا من أن يُرفع الرجل على الأكتاف، استُدرج إلى مقر القيادة، وأُطلقت عليه رصاصات من يفترض أنهم رفاق السلاح. لم يكتفوا بإسكات صوته، بل جرّوا جسده في شوارع صنعاء، كأنهم أرادوا أن يسحلوا معه ذاكرة المدينة. لم يكن اغتيالًا لرجل فقط، بل كان اغتيالًا لفكرة.. فكرة الجيش الجمهوري المستقل عن قبضة المشايخ.

تواطأت كتب التاريخ المدرسية على الصمت، لم تجد في القصة ما يستحق الذكر، كأن صنعاء حررت نفسها من الحصار بقرار إلهي لا بدماء عبدالرقيب ورفاقه. جرى توزيع المجد بالتساوي على من لم يطلقوا رصاصة واحدة.. القادة الذين وصلوا متأخرين إلى المعركة صاروا أبطالًا، أما من صمدوا فعلًا فصاروا مجرد هامش في الهوامش. لكن الذاكرة الشعبية، التي لا تعرف المحو، احتفظت باسم عبدالرقيب كأيقونة للصمود. صار حكاية تروى في المقيل، قصيدة تُلقى على مسامع الأجيال، ومرثية لا تخفت مهما تعاقبت الأنظمة.

عبدالرقيب عبدالوهاب ليس مجرد بطل عسكري، إنه خلاصة تلك المفارقة اليمنية الأبدية.. أن من يقاتل لينقذ الجمهورية قد يموت برصاص الجمهورية نفسها. لكن المفارقة الأجمل أن دمه لم يذهب هدرًا، فالجمهورية التي حاولوا اغتيالها معه بقيت، وصوته ظل أعلى من كل بيانات التبرير.

ربما كان قدره أن يُقتل ليبقى حيًا أكثر. فالأبطال الذين يرحلون في لحظة النصر يتحولون إلى أسطورة، والذين يُغتالون غدرًا يتحولون إلى ضمير يؤرق القتلة. عبدالرقيب اليوم ليس في كتب التاريخ الرسمية، لكنه في قلوب اليمنيين، كتمثال غير مرئي يقف عند بوابة صنعاء، يذكّر كل عابر أن النصر الحقيقي لا يُقاس بعدد الرصاصات، بل بعدد القيم التي صمدت.