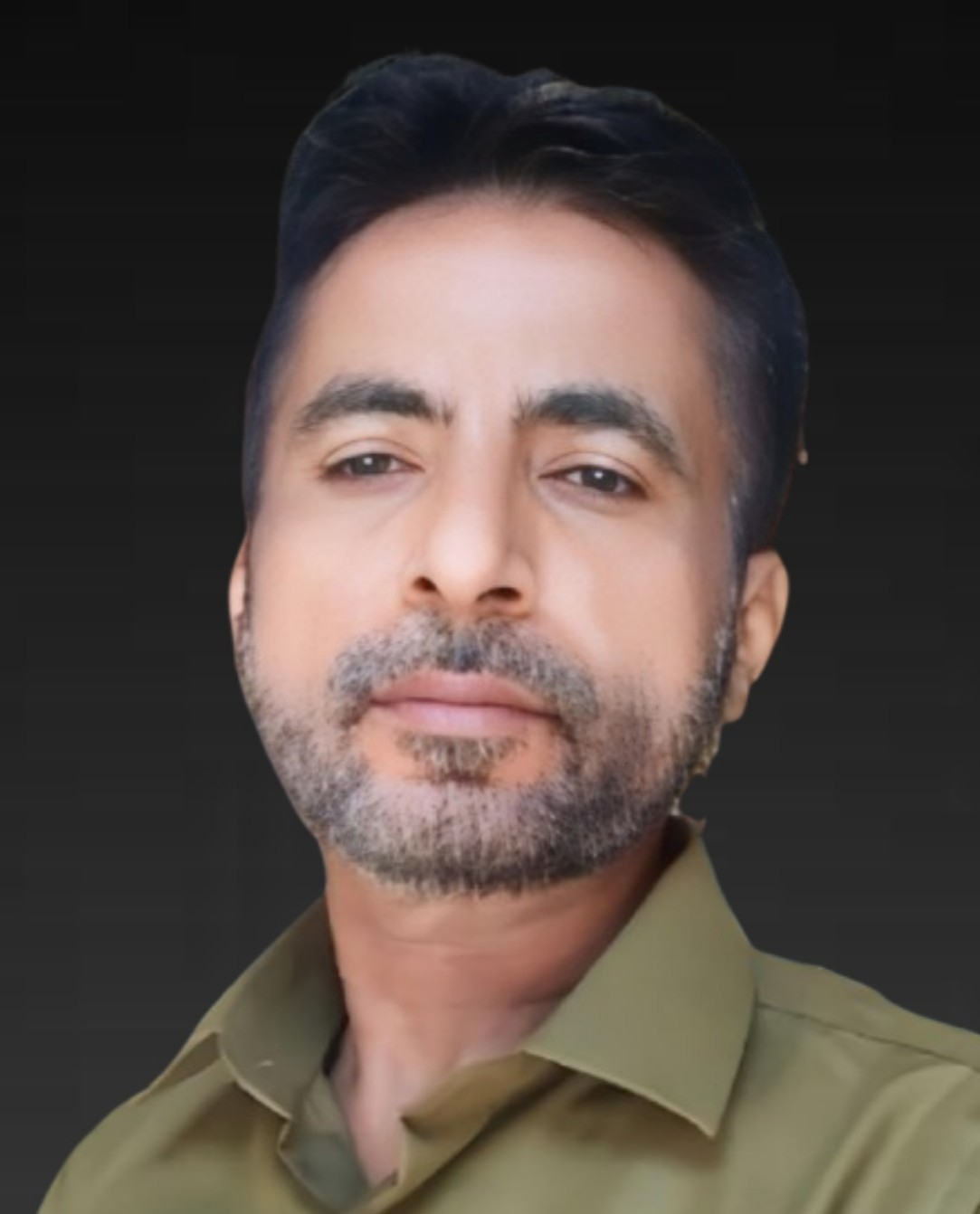

عبدالكريم الرازحي.. الساخر يكتب وجع اليمن

ليس عبدالكريم الرازحي كاتباً يُقرأ بل تجربة تُعاش. حين تقترب من نصوصه لا تدخل كتاباً، بل تدخل قرية يمنية بكامل مفارقاتها. ضحكتها الحزينة، وحكمتها البسيطة، ومرارتها التي لا تحتاج إلى خطاب سياسي لتعلن عن نفسها. تشعر أنك أمام حياة كاملة، لا أمام كتابة فقط. حياة تعرف كيف تبتسم وهي مجروحة، وكيف تسخر وهي في قلب المأساة، وكيف تحوّل الضحك إلى طريقة ذكية لمقاومة الانكسار.. هو الكاتب الذي يجعل السخرية شكلاً من أشكال البكاء المؤجل، ويجعل الضحك لغة احتجاج لا ترفاً لغوياً.

لم يأتِ من فضاء معد سلفاً للثقافة بل من التراب. من الحكاية الشفوية، من الحكمة الشعبية التي تعرف أن تقول الحقيقة دون أن ترفع صوتها. ولهذا تبدو كتابته كأنها استمرار للطبيعة لا انقطاع عنها. لا يكتب من برج عال بل من ظل شجرة. من حجر على قارعة الطريق. من ذاكرة تمشي حافية في الجغرافيا اليمنية.

لغته ليست متأنقة لكنها حادة. ليست متفلسفة لكنها عميقة. بسيطة لكنها ليست ساذجة. تشبه حديث الناس في المقاهي، لكنها محملة بحكمة فادحة. تشبه النكتة لكنها تترك خلفها جرحاً مفتوحاً في الوعي. فالمعنى لا يحتاج إلى زينة كي يكون مؤلماً أو صادقاً، يكفي أن يُقال بوضوح يشبه الطعنة الباردة.

في نصوصه تختفي الحدود بين الشعر والسرد والمقال. كل شيء يتحول إلى كتابة، وكل كتابة تتحول إلى موقف. هو كاتب ضد الزينة، ضد البلاغة المتعالية، وضد اللغة التي تستعرض نفسها أكثر مما تكشف الواقع. لا توجد عنده بطولات مصنوعة، ولا خطابات وطنية جاهزة، ولا لغة خشبية. توجد حياة متعبة، مليئة بالأسئلة. هو يعرف أن الإنسان اليمني لا يحتاج إلى من يشرح له مأساته، بل إلى من يعكسها له بمرآة صادقة، حتى وإن كانت مرآة ساخرة.

الرازحي ابن السخرية بوصفها موقفاً أخلاقياً. لم يستخدم الضحك للترفيه بل استخدمه كسلاح. السخرية عنده ليست خفة دم بل شجاعة. ليست هروباً من الواقع، بل اقتحاماً له من زاوية لا تستطيع السلطة أن تتحكم فيها. يعرف أن الطغيان يخاف من الضحك أكثر مما يخاف من الخطب، لأن الضحك يسحب عنه هالته، ويعيده إلى حجمه الطبيعي، كائناً هشاً قابلاً للسقوط.

هو لا يسخر من الأشخاص بقدر ما يسخر من السلطة حين تتجبر، من المجتمع حين يتواطأ، من المثقف حين يتزين بالعجز، ومن الإنسان حين يعتاد القبح حتى يصير جزءاً من يومه. سخريته أخلاقية قبل أن تكون فنية، لأنها تريد إيقاظ القارئ لا إضحاكه فقط.

كتب اليمن كما هو. بلد يعيش على حافة المفارقة. وطن تتجاور فيه المأساة مع النكتة، والقهر مع الطرفة، والجوع مع الأغنية. لم يجمّل الصورة، ولم يزيف القبح، ولم يتاجر بالألم. هو يرى أن أكبر خيانة يمكن أن يرتكبها الكاتب هي أن يكذب على الناس بحجة الفن.

لم يكن معارضاً سياسياً بالمعنى التنظيمي، لكنه كان معارضاً وجودياً. ضد القهر أينما كان. ضد الغباء حين يتحول إلى نظام. ضد الكذب حين يصبح ثقافة عامة. يقف دائماً في صف الإنسان البسيط لا بوصفه ضحية فقط، بل بوصفه شاهداً على فشل النخب كلها.

ما يميز الرازحي أنه لم يدّع البطولة. لم يلبس عباءة المناضل، ولم يرفع نفسه إلى مقام الواعظ. يكتب كواحد من الناس، ومن أجل الناس، وباسم الناس، دون أن يتحدث باسمهم رسمياً. وهذه هي أخطر أنواع الكتابة، أن تكون صادقاً دون ادعاء، وشجاعاً دون ضجيج.

في شعره، يبدو الرازحي أكثر هشاشة وأكثر صفاء. هناك طفل يطل من خلف السخرية، طفل يرى العالم كبيراً عليه، لكنه لا يتوقف عن مساءلته. قصيدته ليست استعراضاً لغوياً بل اعتراف خافت. كأن الشعر عنده هو المكان الوحيد الذي يسمح لنفسه فيه أن يتعب، دون أن يضطر إلى الضحك.

الرازحي يشبه اليمن التي نحلم بها، أكثر مما يشبه اليمن التي نعيشها. يمن قادرة على تحويل الهزيمة إلى حكاية قابلة للرواية. ولهذا فإن القراءة له ليست فعلاً ثقافياً فقط، بل فعل مصالحة مع المعنى، ومع الإنسان، ومع القدرة على أن نضحك ونحن نعرف جيداً لماذا نبكي.

عبدالكريم الرازحي..

لم يكتب ليضحكنا،

بل ليكشف لنا لماذا نبكي.