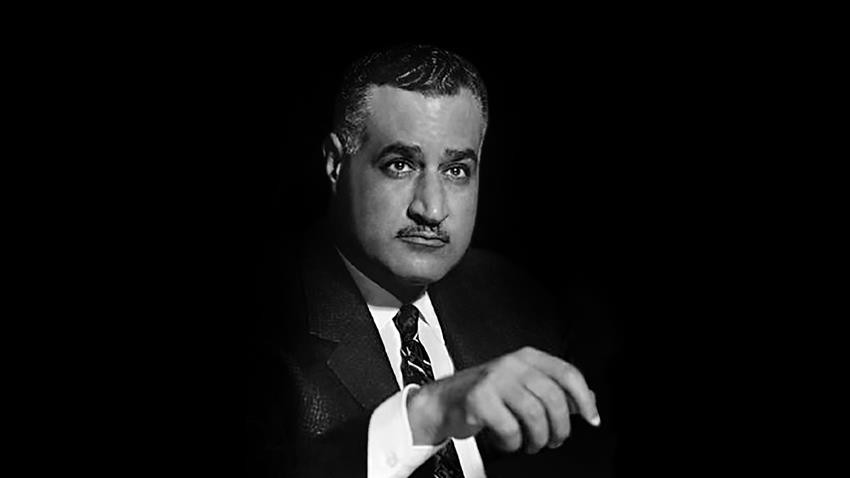

جمال عبدالناصر.. 55 عامًا من الخلود(3)

جمال عبدالناصر

هل كان عبدالناصر ديكتاتورًا؟!

الدكتاتور، هو الحاكم الفرد الذي يمارس الحكم بسلطات مطلقة، دون قيود دستورية أو مؤسسية. ومن الشائع أن يُقرن هذا المصطلح بمصطلحي الطاغية والمستبد، ليصبح معناه: الحاكم الفرد الذي يجمع بيده كل السلطات، فاقدًا الشرعية، مسخرًا موارد الدولة لخدمة مصالحه الخاصة، بعيدًا عن المساءلة والرقابة، معتمدًا في حكمه على القمع وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات.

والسؤال هنا: إلى أي مدى اقترب جمال عبدالناصر من هذه الصورة النمطية للديكتاتور، أو ابتعد عنها؟!

هل مارس الحكم منفردًا بسلطات مطلقة، معطلًا المؤسسات الدستورية؟

هل هناك شك في شرعيته وشرعيّة نظامه؟

هل سخّر موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية؟

هل كان طاغيةً مستبدًا، اعتمد على أدوات العنف والبطش ومصادرة الحريات؟

لنبدأ بالتساؤل الأول: هل حكم عبدالناصر بسلطات مطلقة، معطلًا دور المؤسسات الدستورية؟

من المعروف أن السلطة في مصر خلال الفترة من يوليو 1952 وحتى انتخاب عبدالناصر رئيسًا في يونيو 1956، كانت بيد مجلس قيادة الثورة، سواء في الفترة التي كان فيها محمد نجيب على قمة السلطة حتى نوفمبر 1954، أو الفترة التالية بعد محمد نجيب وحتى يونيو 1956. وخلال هذه الفترة كانت القرارات تتخذ في مجلس قيادة الثورة بالتصويت. وكان ذلك مصدر تذمر محمد نجيب، الذي كان يتطلع إلى سلطات فردية أوسع، حتى انتهى الأمر بعزله لهذا السبب وغيره.

صحيح كانت لعبدالناصر مكانة مميّزة بين أعضاء المجلس، لكونه مؤسس تنظيم الضباط الأحرار ورئيس الهيئة التأسيسية للتنظيم، لكن هذه المكانة لم تكن تخولّه حقوقًا تزيد عن حقوق أي عضو آخر، إلا بقدر ما كان يمتلكه من منطق سوي ورأي حصيف. ودائمًا تتخذ القرارات بالتصويت.

وبعد انتخاب عبدالناصر رئيسًا للجمهورية في يونيو 1956، كانت هناك مؤسسات دستورية فاعلة نحو: مجلس الوزراء، ومجلس الأمة، والهيئات العليا والمحلية للتنظيم السياسي (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي). وقد مارست هذه المؤسسات الدستورية صلاحياتها بصورة طبيعية. ويمكن مقارنة أدائها بأداء نظائرها في الأنظمة السياسية المشابهة للنظام الذي كان قائمًا في مصر.

فمجلس الأمة رغم أنه كان يعمل في إطار نظام حكم يقوم على التنظيم السياسي الواحد، إلا أنه مارس دورًا مهمًا في تمثيل الإرادة الشعبية، تشريعيًا ورقابيًا، وشهد مناقشات جادّة وساخنة في مختلف القضايا، ومنها: خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسياسة العامة للدولة، والعلاقات الخارجية، وأحوال الخدمات، والشؤون المحلية... إلخ، بالإضافة طبعًا إلى اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإقرارها. وفي الجانب الرقابي مارس المجلس دوره في التصدي للمخالفات من خلال توجيه عشرات الأسئلة والاستجوابات للوزراء. وشهدت بعض الجلسات نقاشات حادة وآراء معارضة قوية، ولم يُمنع عضو من إبداء كامل رأيه، أو تم حظر مناقشة أية قضية من القضايا. ورغم حدة المناقشات في كثير من الأحيان والتعريض بالسياسات الحكومية، لم يحدث أن تعرض عضو لأية ملاحقة على أي نحو كان.

ومجلس الوزراء -وعلى وجه خاص عندما كان يرأسه عبدالناصر- لم يكن مجلسًا شكليًا، أو مجرد سكرتارية للرئيس، بل كان هيئة حكم حقيقية لإقرار وتنفيذ السياسات العامة للدولة، من خلال مناقشات جادة لجميع أعضاء المجلس، وهذا ما يجمع عليه الوزراء الذين عملوا مع عبدالناصر سنوات طويلة.

يقول الوزير والسفير د. مراد غالب: "كان عبدالناصر حريصًا على حضور مجلس الوزراء عندما كان يرأس هذا المجلس.. وكان يأتي بجدول أعمال واضح ومحدد، ويطرحه للمناقشة، وكان مستمعًا جيدًا، ويعطي الفرصة لمناقشة القضية المطروحة أمامهم. وكان كل وزير في اختصاصه يدلي بتقرير عن سير العمل في وزارته، وكان عبدالناصر لا يقتصر على العرض العام أو الخطوط العريضة فقط، ولكنه كان مغرمًا بتفاصيل المشكلة، وله جَلَد على الاستماع والمناقشة مهما طالت..".

ويقول الوزير عبدالوهاب البرلسي: "كان [عبدالناصر] يحرص دائمًا على أن يكون آخر المتحدثين، وكان شديد الحرص والاهتمام بسماع الرأي الآخر مهما كانت حدّته، وكان رغم اتساع أفقه ورفعة مكانته شديد التواضع".

ويقول الوزير ضياء الدين داود: "لم أرَ قائدًا يحسن الاستماع ويقدر الرأي الذي يسمعه ويحترمه أكثر مما رأيت في عبدالناصر... كان يسعد حين يسمع رأيًا مخلصًا، حتى ولو كان مخالفًا لرأيه، وكان إذا اقتنع لا يعرف التعصب، بل يأخذ بالرأي الذي يقتنع به".

ويقول الوزير فتحي رضوان: "كانت هذه الجلسات [اجتماعات مجلس الوزراء] تلقائية يتكلم فيها الحاضرون على البديهة، ولا يحاول أحدهم أن يتلطف للحاكم... ولا أن يتحاشى غضبه، وأشهد أنني لم أسمع طوال السنوات التي تعاونت فيها مع عبدالناصر، أنه زجر أحدًا لأنه قال كلامًا لا يرضى عنه، أو نقد رأيًا للقيادة أو لمن يعمل معها، أو ينفذ إرادتها". ويضيف: "أحب أن أؤكد في منتهى الوضوح والحسم أنني استخدمت دائمًا حقي في نقد السلبيات والأخطاء أمام عبدالناصر، وأشهد أن عبدالناصر لم يضق أبدًا أبدًا بأي نقد، ولم يحدث مطلقًا أن ضاق صدره بأية ملاحظات أو تحفظات مهما بلغت قسوتها. هذه حقيقة للتاريخ'.

ويقول الوزير أمين هويدي: "كان باب المناقشة في مجلس الوزراء مفتوحًا للجميع على مصراعيه، وإنني لأتساءل مَن مِن الزملاء طلب الكلمة ولم تعطَ له؟ أو أراد أن يتحدث في موضوع وحُرِم من ذلك، أو فتح حوارًا ومنع من الاستمرار فيه؟".

وفي إطار التنظيم السياسي كانت اجتماعات الهيئة العليا مفعمة بالمناقشات الجادة، وتُتّخذ فيها القرارات المهمة في القضايا الكبرى المتصلة بالسياسة العامة للدولة في مختلف جوانبها الداخلية والخارجية، ولم تكن تلك الاجتماعات مجرد شكل أو واجهة لإضفاء مظهر مصطنع للقيادة الجماعية، بل هيئة حقيقية لصناعة القرار.

يقول عبدالمحسن أبو النور، أمين عام الاتحاد الاشتراكي: "كان عبدالناصر يحرص على أن تأخذ الأمور والسياسات المعروضة على اللجنة المركزية حقها من المناقشة... وقد شجع عبدالناصر كثيرًا من المعارضين، بل اختار منهم وزراء كالسادة ضياء الدين داود والسيدة حكمت أبو زيد".

ومن جهة أخرى، كانت هناك برلمانات محلية، تتمثّل في مجالس المحافظات ومجالس القرى، إلى جانب الهيئات المحلية للتنظيم السياسي، والنقابات العمالية، والنقابات النوعية، وآلاف الجمعيات التعاونية، وكلها تمارس دورًا ما في إدارة الشأن العام على كل المستويات في إطار مشاركة شعبية واسعة لصناعة القرار، تجسّد ما يطلق عليه اليوم الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التداولية.

وفي نطاق الصلاحيات الحصرية المنوطة به دستوريًا بوصفه رئيس الجمهورية، لم يكن عبدالناصر يتخذ قراراته إلا بعد أخذ الرأي من الدوائر المتخصصة في الرئاسة، واللجان الخاصة التي شكلها من كبار مستشاريه لمناقشة القضايا المهمة. يقول د. مراد غالب: "كان للرئاسة مؤسساتها ومكاتبها النوعية ودوائر اختصاص محددة لكل منها، وكلها تصب في مكتب الرئيس للمعلومات... في الفترة التي عملت فيها في الرئاسة كنت عضوًا في اللجنة المختصة بمتابعة ومناقشة القضايا المهمة. ولم يكن الرئيس عبدالناصر يجتمع بهذه اللجنة بشكل منتظم لمناقشة جماعية مع أعضائها، ولكن كان الأستاذان سامي شرف ومنير حافظ يعرضان عليه محاضر الاجتماعات بكل تفاصيلها، وكانا حريصين على كتابة اسم كل واحد منا مع أقواله بحيث يعرف الرئيس رأي كل من تكلم... وهنا نأتي لصفة مهمة من صفات عبدالناصر، وهي القراءة، فكان يقرأ كل كلمة، ويكتب بخط يده تعليقه وتأشيراته والخطوات اللازمة للتنفيذ... وكانت هذه اللجنة تجتمع يوميًا في الرئاسة، يرأسها حسين ذو الفقار صبري، وكان من أعضائها السيد أمين هويدي والدكتور عبدالقادر حاتم والأستاذ سامي شرف والأستاذ منير حافظ، وكنت عضوًا فيها [كانت الأسماء تتغير في أوقات مختلفة]، وكانت تبحث القضايا الرئيسية التي تهم مصر، وكذلك المشاكل اليومية".

ويضيف د. مراد غالب: "كان من أهم صفاته [يقصد عبدالناصر] قراءته لجميع التقارير المرفوعة للرئاسة، وكان في أحيان كثيرة يطلب تقارير في مشاكل وقضايا معينة... كان يجيد الاستماع، وفي كل مقابلة معه يبدأ بسؤالي عما جمعته من معلومات، وكنت أعرض القضايا ساعة أو ساعتين لا يقاطعني فيها إلا بالاستفهام عن اسم معين أو وظيفته المحددة، وبعد أن أنتهي يقول: خلاص قلت ما عندك؟ ثم يبدأ هو في التعليق، ثم نتبادل الآراء حول الخطوات المقبلة".

ويقول علي صبري الذي كان وزيرًا ورئيسًا للوزراء ونائبًا للرئيس: "لم يتّخذ [عبدالناصر] قرارًا عفويًا، أو بدون دراسة عميقة.. وفي كثير من الأحيان كانت القرارات تستغرق في الدراسة أشهرًا طويلة... في القرارات الاشتراكية نوقش الأمر مع مجموعة صغيرة، ثم توسعت المجموعة، ثم نوقش الأمر مع بعض مديري المكاتب الفنية في رئاسة الجمهورية، ثم استعان برأي الخبراء الذين ليسوا في السلطة، ثم بأخذ رأي خبراء آخرين من المصريين ومن الأجانب، قبل أن يصدر قراره، ففي مراحل مختلفة من مراحل التطبيق الاشتراكي كانت هناك لقاءات مع خبراء من الخارج، ودراسة للتجربة الهندية، ودراسة لتجربة يوغوسلافيا، وقد تمت الاستعانة بدراسات قام بها خبراء من فرنسا، ومن السويد، وكانوا يحضرون للمناقشة في جلسات طويلة".

وكان حريصًا على إقناع معاونيه والهيئات الرسمية بالقرارات والمواقف الهامة التي ينوي اتخاذها، فمثلًا عندما قرر الموافقة على مبادرة "روجرز" عام 1970، خاض نقاشًا طويلًا جادًا مع أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي، ورغم أن المؤتمر لم يعترض صراحة على المبادرة، إلا أن الرئيس لاحظ من كثرة التساؤلات وطبيعتها عدم الارتياح من الموافقة على المبادرة، فما كان منه إلا أن مدّد الجلسات وجعلها سِرّية لإتاحة الفرصة لنقاش أكثر حرية، وليتمكن من توضيح المشروع بشكل أفضل وإقناع المؤتمر.

لم يتجاوز عبدالناصر يومًا سلطاته كرئيس للجمهورية وفقًا للدستور، ولم يحاول تقييد أو عرقلة أية مؤسسة دستورية عن أداء مهامها بأي شكل من الأشكال.

ولا يوجد شك في أن رغبة عبدالناصر وطموحه أن تمارس كل هيئات الدولة ومؤسساتها مهامها بأقصى فاعلية ممكنة. ولا يوجد سبب واحد يدفع عبدالناصر لتعطيل دور المؤسسات أو الانتقاص من هذا الدور. وبشهادة من عملوا معه لم تكن من سياسته اصطناع واجهات ثم إفراغها من محتواها كما فعل غيره، وأولهم خلَفَه السادات، ولم يكن بحاجة إلى ذلك أصلًا، فقد كان واضحًا صريحًا واثقًا من نفسه ومن مشروعه إلى أبعد الحدود.

ومع ذلك -ورغمًا عن إرادة عبدالناصر- سرَت في بعض المؤسسات أعراض سلبية، وظهرت تجاوزات في حالات استثنائية ترتبط بالظروف الموضوعية للواقع القائم اجتماعيًا وتاريخيًا، لها صلة بالبيروقراطية المصرية الراسخة، ثم ببروز ظاهرة مراكز القوى المحيطة بالمشير عامر في فترة محدّدة. ولكن تلك التجاوزات كانت الاستثناء لا القاعدة، ويمكن مناقشتها وفق ظروفها وطبيعة النظام السياسي القائم.

وهذا يقودنا للحديث عن مبدأ المشروعية، أي توافق ممارسات سلطات الدولة مع القواعد الدستورية والقانونية النافذة. ويمكن القول هنا بإجمال: إن أجهزة الدولة جميعها في عهد عبدالناصر مارست سلطاتها وفق القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم عملها، وإن وجدت تجاوزات فهي الاستثناء من القاعدة. وحتى في ظل الإجراءات الثورية العميقة التي قامت بها الثورة، لم تكن تلك الإجراءات تتم بالتجاوز للقوانين النافذة، بل في ظل قوانين واضحة، ومن هذه الإجراءات: الإصلاح الزراعي، وتحديد الملكية الزراعية، وتمصير الاقتصاد الوطني، وتأميم القناة وبعض وسائل الإنتاج. وفي ظل وجود مؤسسات تحمي مبدأ المشروعية، وهي: قضاء مجلس الدولة والقضاء الدستوري (المحكمة العليا)، والقضاء بصورة عامة.

..............

التالي... شرعية عبدالناصر..