مُصْطَفَى رَاجِحْ كَدليل لِلسُّرَاة

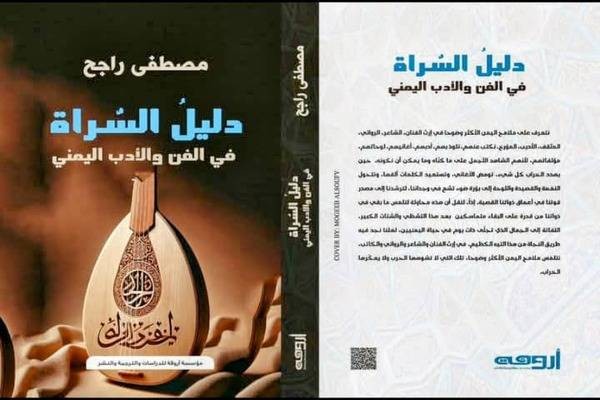

المثقف والناقد مصطفى راجح دَليلٌ للسراة بحق؛ فكتابه «دليل السُّرَاة» في الفَنِّ والأدب اليمني شَاهدٌ على المكانة والدور.

صدر عن «مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر»، ويقع الكتاب متوسط الحجم في 347 صفحة، ويشتمل على أربعة فصول وعشرات العناوين. قرأتها؛ فاستمتعت وتأدبت، بل تتلمذت على كتابات السُّرَاة، وبالأخصِّ الشباب، ومنهم مصطفى راجح.

لفتني التقديم وفواتح المطلع عن الكتابة والسفر عبر الكتب، ثُمَّ القراءة الثانية. في التقديم يتطرق مصطفى، وهو صحفي على قدر من التميز والمهارة والذكاء، وناقد متمكن يمتلك موهبةً وإحساسًا رفيعًا بالفن والأغنية والإبداع؛ إضافةً إلى تجربة رائعة في الكتابة.

يقول: «مضت أكثر من عشر سنوات لم أعد أكتب فيها على الورق، مع ذلك مازلت أعتقد أن الكتابة بالقلم الحبر على الورق الأبيض أكثر عمقًا من الكتابة على الجهاز».

يضيف: «في الأولى تكون سرعة الكتابة على مجاراة تدفق الأفكار، في الثانية تعيقك طريقة الكتابة وتحول دون التمكن من مجاراة تدفق الأفكار، ومع طول الاستخدام، تعدل طريقة التفكير والتدفق نفسها بالتقليل من سرعتها لتلائم سرعة التدوين البطيء».

ويرى أنَّ الكتابة على الشاشة تشبه الكتابة على صفحة بيضاء، إلا أنها تبقى عاجزة عن مجاراة تدفق الأفكار، وأنَّ تدفق الأفكار ليس مُعطًى جاهزًا ومكتملًا ومؤرشفًا في الذهن، وليس لدينا الخيار المفتوح لتحويله إلى نَصٍّ مكتوب في اللحظة التي تنشأ فيها الكتابة.

تجربة الكتابة مهمة، وهي مؤشر على تمكن مصطفى من القدرة على الغوص في أعماق القراءة لاستخراج الجواهر والفحص والنقد، وتمييز ما هو جوهري وأصيل عن الزائف.

يدوّن تجربة الكتابة في الطفولة، واصطحاب دفتر لتدوين الملاحظات وهو في الإعدادية.

مصطفى من أسرة كريمة المحتد، عميقة الصلة بالمعرفة والثقافة والثورة. فالأب أستاذ ومُربٍّ فاضل، والأخ الأكبر أحمد انتمى باكرًا للمقاتلين الفلسطينيين المدافعين عن الأمة كلها، أمَّا منصور راجح، الطالب في الجامعة العربية ببيروت، فَكانَ أحد أهم قنوات تواصل الجبهة الوطنية الديمقراطية مع اليسار اللبناني، والحركة الوطنية والصحافة اللبنانية، ودفع الثمن حكم إعدام واعتقال لخمسة عشر عامًا ومحاكمات جائرة، ولم ينجه من حكم الإعدام إلا براءته والضغط الدولي ودور الدكتور عبدالكريم الإرياني، الذي صرّح وهو وزير خارجية أنَّ قضية منصور راجح قضية سياسية، وكان النفي من البلد واللجوء هو إنقاذ حياة المناضل منصور راجح.

ولا يُنسى أيضًا دور زوجته أفراح غليون -شفاها الله- والدكتور عبدالعزيز السقَّاف الذي رافقه إلى ركوب الطائرة.

وإذا كانت الأسرة أسرة معرفة وتعليم، فإن منطقة ماوية الزراعية الخصبة مثّلت نقطة التقاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وكانت مصدر مدد وعبور للمساندة والدعم، ودفع أبناؤها الثمن من حياتهم وأمنهم واستقرارهم.

يقدم الناقد صورة عن فصول الكتاب، وواضح أنَّ الأدب عامة والغناء خاصة يتبوأ المكانة الأرفع في البحث.

الاهتمام بالأغنية اليمنية ملمحٌ مهم، واحتفاء الناقد بها رائع. تتحدث كتب السير عن مغنية أُعدمت في عهد أبي بكر لهجائها الرسول أيام الردة، واكتشف الآثاريون صورةً لأميرة وأمامها فتاتان تعزفان بالقنبوس.

وللأغنية اليمنية حضور في الموشح الأندلسي، كما يؤكد الباحث الرفاعي في كتابه «الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربية الموشح الأندلسي».

في مطلع القرن الماضي، وبالأخص في عدن وحضرموت وكوكبان وتهامة وصنعاء، حيث كان لها دور في إذكاء الحِسِّ الوطني، وإضاءة الهوية والروح اليمنية والانتماء اليمني.

وكان الحميني الرافد الأعظم للأغنية العربية، خصوصًا في الجزيرة والخليج؛ وهو ما أعطى له الناقد مصطفى راجح الاهتمام الأوسع في بحثه القيم.

وقد لعبت الأغنية اليمنية بألوانها المتنوعة والمتعددة دورًا أكبر من دور الأحزاب السياسية في الوعي بالذات، وإدراك البُعْد الحضاري والنفسي للشخصية اليمنية، وللمعاناة الإنسانية، وإرادة التغيير، وغرس بذور الحرية والقيم الجمالية.

ويرسم سفره عبر الكتب كقارئ نبيهٍ وفطن، فتكون حصيلة القراءة وافرة، وتفتح عينيه على العالم، ويكتشف بها عمق الحياة. وهو كحداثي يرى محقًا أنَّ القارئ طرف أساسي في إنتاج المعنى. وقد نشأ مصطفى في بيت مليء بالكتب والمجلات الثقافية، فوالده أستاذ، ويدوّن أول رواية قرأها، كما يدوّن قراءته الأولى وتعاملَه مع القراءة، وربما وضع على نفسه الأسئلة الكبيرة التي طرحها كبار الروائيين على أنفسهم: ما الذي يفعله فينا الأدب؟ ما تأثير الشخصيات التي نتعرف عليها داخل الروايات على شخصياتنا؟ وهي التساؤلات التي طرحها على نفسه وقرأها خوسيه ساراماجو بعد حصوله على جائزة نوبل.

مصطفى قارئ جيد بقدر كونه ناقدًا جَيِّدًا، ومتذوقًا رفيعًا لما يقرأ. يكتب عن الشعر وعن جاذبية الصورة القديمة، وللناقد الكبير جابر عصفور كتابان: «مفهوم الشعر»، و«الصورة الفنية في تراثنا النقدي البلاغي»؛ وهما رسالتاه للماجستير والدكتوراه.

يبكي بحرقة على الراحلين: يوسف محمد عبدالله، وعبده عثمان، وعبده علي عثمان، ومطهر علي الإرياني، وأبو بكر سالم، وأحمد قاسم دماج، وعلي صالح عباد، وصالح سحلول؛ وهم من أعمدة الفكر والأدب الفني والكفاح الوطني.

ويرى مصطفى في العود والربابة الوسيلة المثلى لمناكفة الاستبداد وحماية التنوع، ويتناول ربيع الأغنية الوطنية.

في الفصل الثاني يتناول بُنَاة اليمن في الأدب والثقافة، ويدرس أبجدية المقالح وسيرته العطرة، كما يتناول هروبنا الجمعي إلى عالم البردوني، ودليل السراة أحمد قاسم دماج، والمساح المؤزّر بأصالته، وهاشم علي كفنان وملهم ومعلم حياة، والأستاذ الفسيل حضورٌ فعّال عابر للزمن والأجيال، والجابري طائر الأشجان.

ويقرأ عالم عبد الكريم الرازحي وعبد الرحمن بجاش، وروايته المفعمة بالإبهار والإدهاش. ويقف إزاء الفنان المجهول محمد سعد عبدالله، وليس هو المقصود بالمجهول، وإنما المقصود الشعب اليمني، رجالًا ونساءً؛ منبع كل الأغاني في المهاجل، والأهاريج، والملالاة، والمعينة، والدندنة، من الحقول والوديان، الجبال والسهول، وكل مجالات العمل والحياة والحروب.

وأضيف المواويل، ومواويل عُمَّال البحار، فمواويلهم تتواشح مع مفردات وعامية السواحل العربية في مصر والخليج، ولها نكهة ومذاق خاص وعمق..

البيه رماني، وأنا ماشي ورا حالي

أبو عيون سود والاجفان الكحالي

بالله اسألوا المبتلي لا تسألوا الخالي

واسألوا الثريا ونجمة الصبح تنبيكم على حالي

أنا الذي طفت في الدنيا بغربالي

ما حسبش إنَّ الزمان يحتاج غربالي

قليل من اهتم بتدوين المواويل، ولعل أهمهم عبدالله خادم العمري (القارئ).

يشير الناقد إلى عدد من الفنانين الكبار؛ منهم: محمد حمود الحارثي، وعلي الآنسي، ومحمد مرشد ناجي، كما يتناول تجديد التراث الغنائي اليمني، فيذكر عوض عبدالله المسلمي، وصالح العنتري، وأحمد عبيد قعطبي، والماس، وعلي أبو بكر، وباشراحيل، وعبدالله البار، ودور الأسطوانة في حفظ تراثهم.

ويواصل التدوين للفنانين والموروث الغنائي عند: علي الآنسي، أيوب طارش، محمد حسن عطروش، محمد سعد عبدالله، عبد الباسط عبسي، أحمد فتحي، ويضيف: المحضار والفضول كمهيئان للحن. وأضيف أيضًا إبراهيم صادق؛ فهو كاتب أغنية ويتدخل في اللحن.

ويتناول الجذور القديمة، مختتمًا بالفنان الشيخ عبدالله البار.

ويكرّس الفصل الثالث لما يُطلق عليه «وجدان اليمن: أصواته ونغمات أرضه»، ويتناول اللون المرشدي، ومحمد حمود الحارثي، وحسين محب، وأغنية "أعز الناس"، لمحمد سعد عبدالله، و"ما احلى هواك"، لأيوب طارش.

ويقف وقفة طويلة إزاء الفنان الذي لا ينضب، كما يصفه-: "أبو بكر سالم بلفقيه"، وعند صاحب الصوت الرخيم علي الآنسي، وأمير صنعاء ونشوتها الفاتنة، كما وصفه أحمد السنيدار.

أمَّا علي عبدالله السمة، فهو فنان الشعب والحُبّ والجمال.

ويُسمّى عبدالباسط العبسي صوت الحنين والكاذي وهزّات الشجون. وأمَّا سلطان الغناء اللحجي، فمن يكون غير القنمدان؟ ويُسمّى فضل محمد اللحجي "سيد درويش اليمن"، وفيصل علوي "منظومة فرح".

ويقف عند منى علي كفنانة، وأغنية لكل العصور، ويأتي على ذكر الفنانة أمل كعدل، كأمل لا يطفئها الزمن، ويقرأ في حسين محب صلة وصل بين زمنين.

الناقد مصطفى مسكون بالقراءة والفن والأمل، يقرأ في عثمان أبو ماهر "المطر والدولة والشبابة"، ويعود إلى «حين كانت صنعاء قلب اليمن»، ويطرح السؤال: هل أثّر الأتراك في الغناء اليمني؟ والعكس أيضًا. ويتناول باهتمام ديوان السعادة ورسالة أم كلثوم.

وديوان السعادة هو موطن الندوة العدنية التي أُسست ولعبت دورًا في التأصيل للأغنية اليمنية وتواصلها مع الأغنية العربية في مصر، ورسالة موجّهة من أم كلثوم إلى خديجة عبد القوي خليل التي زارت أم كلثوم مع زوجها عبد القوي، وأخيه خليل محمد خليل، رائد ومؤسس الأغنية اليمنية، ووالدهما هو مؤسس ندوة الموسيقى العدنية وأول تجمع في عدن عام 1948.

يعيب الناقد، ومعه كل الحق، على غياب اللوحات الفنية من البنوك الحديثة، بينما تزدان جدران البنك اليمني بلوحات هاشم علي وعبدالجبار نعمان.

ويدعو إلى شراء لوحات الفنانين التشكيليين. وَحَقيقةً لم تقم الحضارة البشرية إلا بمثل هذا العمل.

ويورد زوامل اليمن في القديم، وما أورده صاحب "الإكليل"، ومن يقرأ ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي سيجد الكثير من الزوامل. وكان الزامل في مواجهة الغزو الروماني قبل ميلاد السيد بخمسين عامًا، هو الزامل الأهم، وهناك قصيدة "ترنيمة الشمس" التي ترجمها الدكتور يوسف محمد عبدالله، ونظمها سليمان العيسى؛ وهي الأكثر أهمية.

ويختتم مباحثه النقدية المهمة بنقد «الفن طلبة الله»، مُوردًا رأيًا مهمًا لهنري ميلر.