محمد علي الربادي وسيرة الامتداد لمدرسة الأحرار اليمنيين

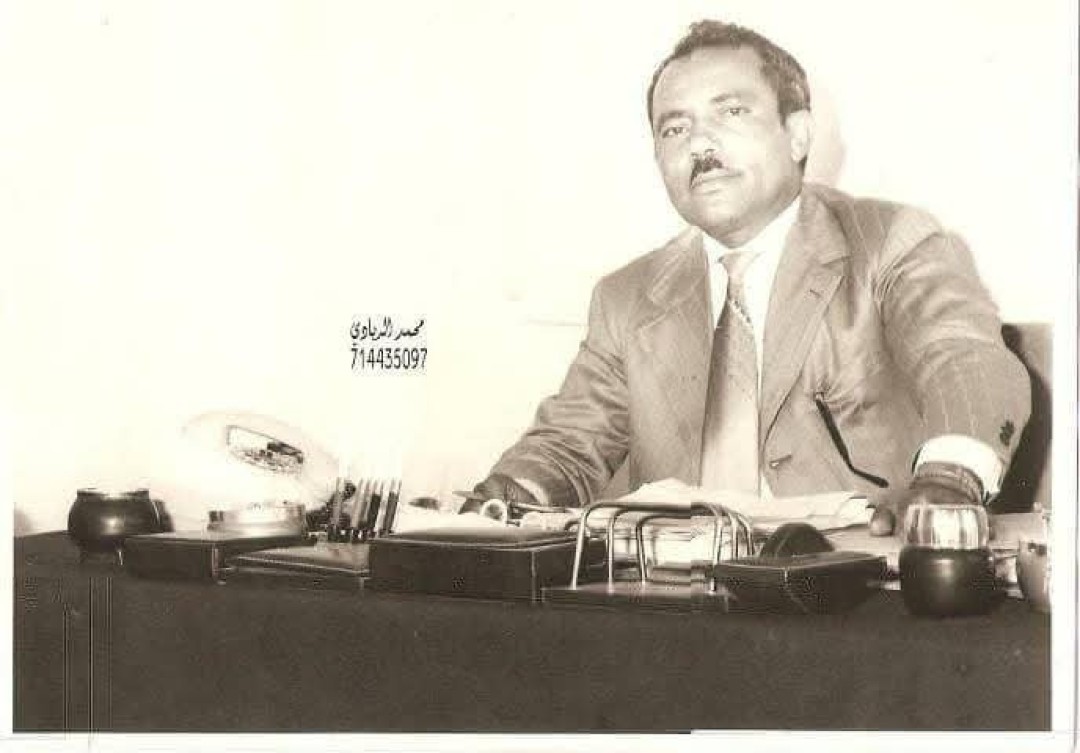

محمد الربادي( منصات التواصل)

كان معلمًا متعلمًا

حناطًا متثقفًا

كاتبًا يريد تغيير العالم بكلمة

(عبدالله البردوني، واصفًا محمد الربادي)

المتفحص للتكوين الثقافي الباكر للراحل محمد علي الربادي (1936-1993)، سيجد أن إرث حركة الأحرار اليمنيين وتكوينات مستنيريها المعرفية والسياسية، صارت جزءًا مهمًا من سيرة الرجل، الذي أصبح امتدادًا واضحًا لها. وهو أقرب في تشكله الباكر لفيلسوف الأحرار وحكيمهم الريفي الشيخ حسن الدعيس، الذي يراه الدكتور عبدالعزيز المقالح "واحدًا من حكماء الشرق المنطلق من فكر الإسلام وإشراقاته التصوفية، والباحثين في ذلك الفكر عن نهج عادل يضع حدًا لما كان يعانيه مواطنوه المسلمون في شمال الوطن من اضطهاد وقهر في ديارهم التي تدعى بالمستقلة، ولما يعاني منه أشقاؤهم الواقعون تحت الاحتلال الأجنبي من تسلط وإذلال".

تشكلت جمعية الإصلاح في مدينة إب، في العام 1944، كأحد أشكال تنظيمات المعارضة الباكرة لحكم الإمام يحيى حميد الدين، واتخذت من الخطاب الثقافي بدرجة رئيسة وسيلة لإيصال صوتها المعارض الذي بدأ بالنصح الديني، وكان فيها إلى جانب الشيخ حسن الدعيس، القاضي عبدالرحمن الإرياني، والقاضي محمد علي الأكوع الحوالي، والأستاذ عبده محمد باسلامة، وغيرهم، وكانت مدينة إب وجامعها الكبير بطلابه ومصليه قد كوَّنوا صورة عنهم، بما فيها الصورة المعتمة التي حاول أزلام النظام وأبواق سيف الإسلام الحسن (أمير اللواء وقتها) غرسها وتعميمها في أذهان العامة من الناس.

الطفل الفقير شديد النباهة والذكاء، الذي كان يتلقى دروسه الباكرة في الجامع الكبير وملحقاته، على أيدي أحمد الضراسي ومحمد وهابي وعلي باسلامة وقاسم شجاع الدين، كان يفتش عن الإجابة على سؤال يكبر في ذهنه الصغير؛ لماذا خرج هؤلاء عن طاعة ولي الأمر كما كان يشاع عنهم لتبرير سجنهم واضطهادهم؟! وحين اختصر الإجابة بالظلم والإفقار والتجهيل الذي يجذّره نظام الإمامة في حياة الناس، بدأ يقتفي أثر هؤلاء في تعرية الظلم ومحاربته بالكلمة الصادقة في المنابر والمجالس والأسواق في نصف قرن عاشها تاليًا.

يقول أحد أصدقاء الربادي القريبين ورفيق صباه الباكر محمد عبود باسلامة: "إنه كان من أسرة فقيرة، وكان أبوه شيخًا كبيرًا يحتاج في أكثر الأحوال الى مساعدته في الدكان، الذي لا ضمار له فيها إلا ثقة الناس به من المزارعين في بعدان وحبيش، جعلتهم يتخذون من دكانه محطة لما يوصلونه من القمح، الذي يتولى بكل أمانة وشرف بيعه لمن يصلون من لواء تعز لشرائه وتصديره، ويكون له شيء رمزي، كان يستغني به".

كان دكانه -حينما زاره الأستاذ عبدالله البردوني في العام 1956- عامرًا بهواء الثقافة، وإذا جاءه مشترون كال لهم الحبوب بلا مساومة، وكأنه صار معهودًا بالصدق من أول كلمة. كان يبيع ما اشتراه في نفس اليوم، فلا تنطبق عليه صفة تاجر حبوب، لأنه لم يختزن ولا يغالي إذا غالى الآخرون كما ذكر الزائر، كما استعاد ذلك بعد أربعين عاما حين كتب يرثيه.

وغير أنه كان يساعد والده في دكان بيع الحبوب، كان أيضًا كلما ضاق حال أسرته الكبيرة في فترات ما قبل الحصاد أو شحة الوارد من حبوب الفلاحين إلى دكانه، يمارس مهنة إنتاج سُرج الإضاءة البدائية "القماقم"، وتلحيمها، فصار يعرف باللحام والحناط "بائع الحنطة والحبوب".

في حالتي اشتغاله ببيع الحبوب وتلحيم السُّرج، ظل دكان والده مفتوحًا لاجتماعات أصدقائه المثقفين ومطالعاتهم للكتب والمجلات التي تصل إليهم، حتى إن البردوني حينما زاره وجدهم يقرؤون في كتابين الأول لسيد قطب، وهو كتاب "في ظلال القرآن"، والآخر كتاب "الشعر الجاهلي" لطه حسين.

وفي الأول كانت تشدهم لغة قطب الأدبية في تفسير القرآن، ولم يكونوا قد قرأوا كتبه الأدبية والشعرية التي عددها لهم البردوني، وفي الثاني كانوا يبصرون في تمرد طه حسين على المؤسسة التقليدية (الأزهر) بإنتاجه مثل هذا الكتاب المجرَّم من المؤسسة، والتي اضطرته لتغيير عنوانه إلى "في الأدب الجاهلي"، وتغيير بعض محتواه، لكن بعد أن صار متداولًا بما فيها تلك النسخة، بعد ثلاثين عامًا من صدورها الأول في القاهرة.

زاول الكثير من الوظائف الحكومية، التي ابتدأها معلمًا للصبيان في مدينة إب، منتصف الخمسينيات، ثم في عزلة الدعيس ببعدان "البلاد التي ينتمي إليها الشيخ حسن الدعيس"، بعد أن تم نفيه إليها، بعد اعتقاله في إب وسجنه في سجن القلعة بصنعاء، لتخطيطه وقيادته لمظاهرة تأييد للوحدة المصرية السورية، وتنديد بحكم الأئمة في العام 1958. وبعد ثورة سبتمبر 1962 تولى مناصب مدير الإرشاد في إب، ومديرًا لإعلام تعز وإب، ثم وكيلًا لوزارة الإعلام، ونائبًا لوزير التربية والتعليم، ووكيلًا للمجالس البلدية في وزارة البلديات، ولم تغير فيه المناصب شيئًا، بل ظل صوتًا للناس في هذه المواقع مدافعًا عن حقوقهم. وظل فقيرًا كحاله الدائم والمستدام، لأنه أراد أن يكون نفاعًا كإنسان، وليس منتفعًا كسائر الأجراء والأجيرات، كما يقول البردوني.

حاول خصومه كثيرًا التشكيك بتدينه، خصوصًا أولئك المرتبطين أو القريبين من دوائر الحكم والسلطة، التي كانت على الدوام في مرمى سهام محمد الربادي النافذة الناقدة، لكنه كان عند من يعرفونه حق المعرفة من أصدقائه وتلامذته من خطباء المساجد المؤثرين بوعظهم الديني، وكان مؤمنًا صادقًا، يدل على ذلك سلوكه في المجتمع وعفته ونزاهته وبعده عن الكسب الحرام كما يقول محمد عبود باسلامة، الذي أورد أيضًا معلومة مهمة عن الأستاذ الربادي بقوله: "إنه كان يجيد النقر على الطار وأداء الإنشاد الديني وإسماعه بصوت جميل، جعلت أصدقاءه يحضرون معه كل الاحتفالات الدينية التي كان يُدعى إليها في إب وخارجها".

الأدباء والمثقفون اليمنيون عرفوا الأستاذ محمد علي الربادي كاتبًا وناثرًا مختلفًا وشغوفًا بالتاريخ وجدله، وعرفوه كرمز نقابي كبير، حين كان على رأس مؤسسي فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة إب، ورئيسًا له لفترة طويلة، ولهذه الأسباب مجتمعة منحه أعضاء المؤتمر العام الخامس للاتحاد في عدن، في خريف 1990، كل أصواتهم، ليكون رئيسًا للاتحاد، في لحظة مفصلية وخطيرة، حين دخلت البلاد في وحدة اندماجية فورية، ودخل الاتحاد ذاته في السؤال الأكبر: ما الذي تبقى منه بعد عشرين عامًا من حضوره في حياة اليمنيين كمرموز ثقافي وسياسي موحد، خارج رغبة العقل السلطوي التشطيري ووعيه؟

متوجبات هذا السؤال وحافزاته، تأسست على قاعدة أن الشعار الذي تكتل تحته الأعضاء والمنتسبون كان يقول «تحقيق الوحدة اليمنية في الصدارة من مهام أجيالنا المعاصرة»، ولأن الوحدة صارت حالة متحققة منذ أواخر ربيع العام نفسه، كان لا بد من إعادة بلورة شعار وخطاب جديدين لعمل الاتحاد، يخفف من الحمولة السياسية الثقيلة التي وضعت على ظهره لعقدين.

مع أولى الخطوات في العهد الجديد بدأ التعثر البائن بالانقسام الفوقي، الذي كان سببه في الأصل عملية الإرباك الكبيرة التي وقع فيها «اليسار» بسبب المتغيرات التي اجتاحت البلاد والمنطقة والعالم، ودخوله الوحدة من دون رؤية واضحة، ومع هذا الوضع لم يستطع الربادي التكيف مع وضع الانقسام في جسم الاتحاد، وآثر الانسحاب، مفضلًا أن يخدم الناس من موقع آخر، فترشح لعضوية مجلس النواب عن إحدى دوائر مدينة إب، في أبريل 1993، فكان أن حصد كل أصوات الناخبين، لكنه بعد أشهر ثلاثة غادرهم إلى عالم الأبد، تاركًا في نفوسهم حسرة وألمًا لم تطفئها السنون الست والعشرون، التي نلتقي اليوم لإحيائها تذكيرًا بسيرة واحد من رموز الاستنارة الكبار في اليمن.