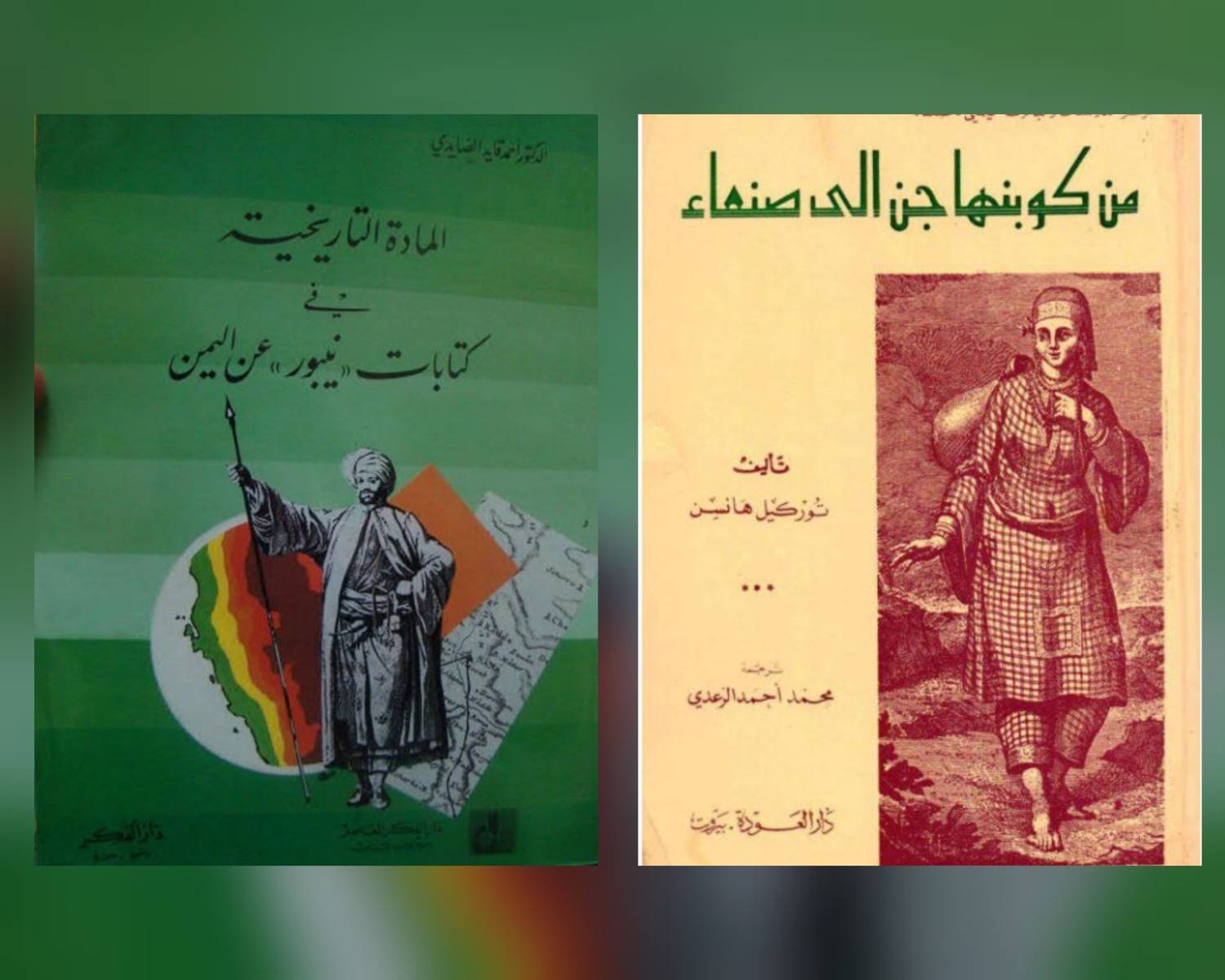

عن كِتَابَيْ: «من كوبنهاجن إلى صنعاء» و«المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن»

كِتَابَيْ: «من كوبنهاجن إلى صنعاء» و«المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن

في عام 2017، كنت قد جمعت مقالاتي وأبحاثي وأصدرتها في كتاب «قراءات في التراث والتسامح». وكان من أهم ما احتواه الكتاب مبحث التسامح المذهبي في اليمن، ووطأت له بتمهيد بالحديث عن التسامح الديني مع ذكر شواهده وأمثلته من التاريخ العربي واليمني. وكان أحد مراجعي التي اعتمدت عليها كتاب الوالد العزيز أستاذنا الدكتور أحمد قائد الصائدي «المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن».

وبعد صدور الكتاب، وفي زيارة لجامعة صنعاء، التقيت صديقي وأستاذي الدكتور صلاح النهدي، الأستاذ بكلية الآداب -الأدب الإنجليزي بجامعة صنعاء، وجلسنا معًا في الكافتيريا، مع الدكتور العلامة الهندي الجنسية ثاكور، وقدمني الدكتور صلاح للدكتور ثاكور، وقال له بأنَّ لدي مؤلفًا عن التسامح، وكأنَّ الدكتور ثاكور لم تعجبه كلمة (Tolerance)، فالتفت إلي قَائلًا:, Loving) Loving (، وكان هذا -بالنسبة لي- دَرسًا على يد هذ الفيلسوف الهندي الحكيم. فِإنَّ التسامح يقتضي علاقة بين طرفين: أحدهما يرى نفسه بمنزلة عليا، والآخر بمنزلة أدنى منه؛ فالأعلى منهما يتكرم ويجود بالتسامح مَعَ من هو دونه، بخلاف العلاقة القائمة على الحب؛ حيث يذوب كِلا الطرفين أحدهما في الآخر؛ بحيث يَتَّحِدان وَيَصيران شَيئًا واحدًا، وهذا هو عين مذهب الشيخ الأكبر ابن عربي الذي يجعل من الحب إيمانه ودينه الذي يدين به.

تعود صلتي بنيبور ورحلته إلى اليمن إلى نَدوة عُقِدتْ بكلية الآداب -قاعة الزعيم العربي جمال عبدالناصر، وكان أحد المتحدثين أخ فاضل أديب عزعزي معروف، أظنه نَاصريًا، وتحدث عن نيبور ورحلته؛ فشدني حديثه وأعجبني كلامه، فاشتريت الكتاب وبدأت بقراءته؛ وهو كتاب من «كوبنهاجن إلى صنعاء»، لتوركيل هانسن الذي قام بترجمته الأستاذ المرحوم أحمد الرعدي، وصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني، عام 1982.

لقد قام بهذه الرحلة خمسة علماء أوروبيين، وقام بابتعاثهم ملك الدنمارك فريدرك الخامس (Friederich v) وحكومته، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ مُسَاهَمةً منه في ترقية المعارف ودعم الكشوفات العلمية؛ رغم الأوضاع المالية المنهارة للدنمارك بسبب الحروب التي كانت تعصف بأوروبا في تلك الحقبة.

وتعتبر هذه البعثة أول بعثة ترسلها دولة إلى اليمن، وأهم بعثة ترسلها أوروبا في ذلك الوقت؛ كما يقول الأستاذ المرحوم الرعدي.

بدأت الرحلة من كوبنهاجن عبر البحر إلى القسطنطينية، فالإسكندرية، ثم بَرًّا إلى القاهرة، ومنها إلى جبل سينا، ثُمَّ من السويس عبر البحر الأحمر إلى اليمن؛ لتمكث فيها قرابة سنتين إلى ثلاث سنوات(ص38).

ويشير الدكتور أحمد إلى أنَّ أعضاء البعثة كانوا خمسة من العلماء الشباب: اثنان من الدانمارك، واثنان من ألمانيا، وواحد من السويد؛ وتتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والعشرين والرابعة والثلاثين، موزعينَ على تخصصات علمية مختلفة: فالبروفيسور فريدرش كريستيان فون هافن (Friedrich Christian Von Haven ) الدنماركي الجنسية متخصص في علوم اللغة، والبروفيسور بيتر فورسكال (Peter Foreskal) السويدي الجنسية متخصص في علوم الطبيعة والنبات، والمهندس كارستن نيبور (Carsten Niebuhr) الألماني الجنسية متخصص في الرياضيات والفلك والجغرافيا، والدكتور كريستيان كارل كرامر (Christian Carl Cramer) الدنماركي الجنسية متخصص في الطب والطبيعة، وجورج فلهلم باورنفايند (Georg Wilhelm Baurenfeind) الألماني الجنسية متخصص في الرسم، وألحق بهم خادم سويدي؛ هو برجّرين (Berggren).

ويذكر الدكتور الصائدي أنَّ الإعداد للبعثة استغرق عدة سنوات؛ لاستكمال بعض جوانب القصور في تخصصات أعضائها. فنيبور الذي كان تخصصه الرئيس مسح الأراضي، توجب عليه التعمق في دراسة الرياضيات، والفلك، والجغرافيا؛ حتى يتمكن من القيام بالمهمة المنوطة به.

كما يشير إلى أنَّ ولادة فكرة هذه الرحلة إلى العربية السعيدة (اليمن)، كانت على يد البروفيسور يوهان ميشائيلس (Johann Michaelis)؛ أستاذ اللاهوت في جامعة جوتنجن (Gottingen) الألمانية، والذي كان مُهتمًا بدراسة التوراة وتفسير نصوصها، وأنَّ ميشائيلس خرج عن النظرة الدينية التقليدية إلى التوراة باعتبار أنَّ كل كلمة فيها صادرة عن الله؛ وذلك بالتعامل مع نصوصها كموضع للتساؤل، والدرس التاريخي واللغوي.

ويذكر الدكتور الصائدي أنَّ ميشائيلس رأى أنَّ دراسة «العربية السعيدة» هي أكثر أهمية بالنسبة لتفسير التوراة، حتى من دراسة فلسطين نفسها؛ وذلك لأنه من النادر وجود شعب في العالم حافظ على أشكال الحياة وأساليب المعيشة وأنماط التفكير القديمة كشعب العربية السعيدة. لذا فإنَّ الحياة في العربية السعيدة هي أقرب إلى التي عرفها الإسرائيليون من الحياة الحالية في فلسطين نفسها؛ إذ إنَّ فلسطين قد خضعت عبر القرون لمؤثرات أجنبية كثيرة(ص32).

ففي دراسته للتوراة تَأكَّدَتْ لديه فكرة القيام برحلة إلى العربية السعيدة؛ فبها يمكن الإجابة على أسئلة كثيرة تطرح نفسها أثناء معالجته للنصوص؛ ولو على نحو لغوي بحت. فهناك نباتات وحيوانات وجغرافيا ورد ذكرها في التوراة؛ بخاصة في ما يتعلق بحركة المدّ والجزر في البحر الأحمر، التي كان لها أهمية كبيرة بالنسبة لهروب بني إسرائيل من مصر(ص31-32).

أمَّا نوركيل هانسن فيتساءل قائلًا: هل كان فقط هدف الرحلة فتح آفاق جديدة للمعرفة، وفي سبيل ترجمة أكثر صحة للكتاب المقدس؟!

ويذكر نيبور أنهم عند وصولهم إلى مدينة اللحية بتهامة، رَحَّبَ بهم الحاكم، وقام أحد تجار المدينة بتقديم أحد منازله ليسكنوا فيه؛ وأنَّ رسول الأمير فرحان زارهم، ومعه خروف هديةً بمناسبة وصولهم، كما وصلتهم رسالة من الحاكم بأنْ يعتبروا أنفسهم ضيوفه، وأنَّ بإمكانهم المكوث بها ما شاؤوا بأمان وسلام، وقام بتقديم عشائهم.

ويذكر نيبور أنَّ كلًا من الحاكم، والتاجر أراد أن يدفع لربان السفينة أجرة ركوبهم من جدة إلى اللحية، لكنه اعتذر عن قبول مكرمتهم في دفع الأجرة؛ متسائلًا في مذكراته: «فيما إذا كان يمكن أن يحدث مثل هذه المبادرة الطيبة مِنْ قِبَل السكان الأوروبيين لمسافرين عرب في أيِّ مكان في أوروبا» (من كوبنهاجن إلى صنعاء، ص219).

ويتحدث نوركيل هانسن في كتابه هذا عن اليمن السعيد، وأنَّ الإسكندر الأكبر سَمَّاهَا (Eudaimon Arabia)، دون أن يتمكن من أن تطأها قدماه، وهي التي كانت أرض أحلامه. وأنَّ حضارة معين كانت قد ازدهرت قبل خمسة قرون من عصره.

وأنَّها استمدت ثروتها الضخمة من التجارة بين الشرق وبلدان البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت السفن الهندية تفرغ حمولتها في موانئ اليمن، ويقوم التجار المعينيون بنقلها بواسطة القوافل إلى غَزَّة، وبصحبتهم المنتجات اليمنية الخاصة: اللُّبان، والبلسم، والمُرّ العلاجي، وأنَّ أمرَ هذه المملكة لم يزل فِيْ رقي حتى شيدت المدن العظيمة، وتوسعت حتى حدود فلسطين.

كما يذكر السبئيين الذين شيدوا مدنهم المترفة بصرواح ومأرب، وإرسالهم ملكتهم كرمز لغناهم إلى الملك سليمان الحكيم؛ وهي القصة التي ترويها التوراة بين دفتيها.

والسؤال هو أنه برغم ما ذكره ميشائيلس في رسالته لملك الدانمارك بشأن فكرته بخصوص إعداد مَنْ يقوم برحلة للعربية السعيدة، شَريطةَ ألا توكل هذه المهمة لأي من المبشرين أو رجال الدين.

وتأكيد نوركيل هانسن على ذلك بِأنَّهم مهما أولوا الناحية الدينية من اهتمام، إلا أنَّ بالإمكان تنحية ذلك؛ لأنَّ الدين قد تمَّ استغلاله عبر التاريخ بحجج تخفي وراءها أهدافًا غريبة مستهجنة، ويؤكد ذلك بأنَّ جميع الرسائل المتعلقة بالبعثة لم تُشِر إلى الناحية الدينية مُطلقًا.

برغم كُلِّ ذلك، ألا يدعونا السبب الرئيس لتسيير هذه البعثة؛ وهو الحصول على ترجمة أكثر صحة للكتاب المقدس (التوراة)، إلى السؤال عمَّا أثير من الجدل بشأن كتابات فاضل الربيعي ومن يوافقه عن «فلسطين المتخيلة»، وكون اليمن هي الموطن الحقيقي لأحداث التوراة؟!

وبخاصة إذا ما أشرنا إلى ما ذكره الباحث مارك فاجنر في مبحثه عن «الشِّعر الحُمَيْني اليمني، والإثراء المتبادل بين العرب واليهود»، والذي قام بترجمته الأستاذ ربيع ردمان، بـ«مِثْل يوسف في الجمال»، بأنَّ إبراهيم زيفي إديلسون A.Z. Idelsohn سَجَّلَ في عامي 1910 و1911 أغاني اليهود اليمنيين في القدس، قَاصدًا بتسجيله الأغنية اليهودية اليمنية توثيق التقاليد الموسيقية لإسرائيل القديمة.

وقد أتى على ذكر النقاش الذي دار بين عالم الآثار اليهودي المعروف إدوارد جلازر (1855-1908)، بجعل اليمن الوطن القومي لليهود، وثيودور هرتزل الذي رأى أنَّ هذا الاقتراح سيئ جدًّا إلى حد أنه دعا جلازر للمناظرة.

كما يذكر أنَّ الفيزيائي الشهير ألبرت آينشتاين أكّد على أهمية اليمن كموطن ليهود العالم.

وأنَّ الموسيقية والمُلحّنة ذات الأصل اليمني فبيراخاه زيفيرا، والتي أصبحت ملهمة ذات شأنٍ للثقافة الموسيقية للجالية اليهودية في فلسطين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، أشارت في مذكراتها إلى قصة أدائها الغناني أمام آينشتاين في منزله ببرلين، عام 1930. وقد غنّت زيفيرا مجموعة من الأغاني اليهودية اليمنية التي بدتْ غريبة جدًّا -على ما يبدو- بالنسبة لضيف آينشتاين، المخرج السينمائي الروسي سيرجي آيزنشتاين. كتبت زافيرا: «لقد رمقني آيزنشتاين بنظرةٍ ساخرة». وقد دفعت هذه النظرة الساخرة آينشتاين أن يوضح لضيفه «أهمية يهود اليمن».

ومع أنَّها غنت بلغة عربية وغريبة بالنسبة لكليهما، يبدو أن آينشتاين قال له: أنت تستمع الآن إلى موسيقى أسلافنا القدامى.