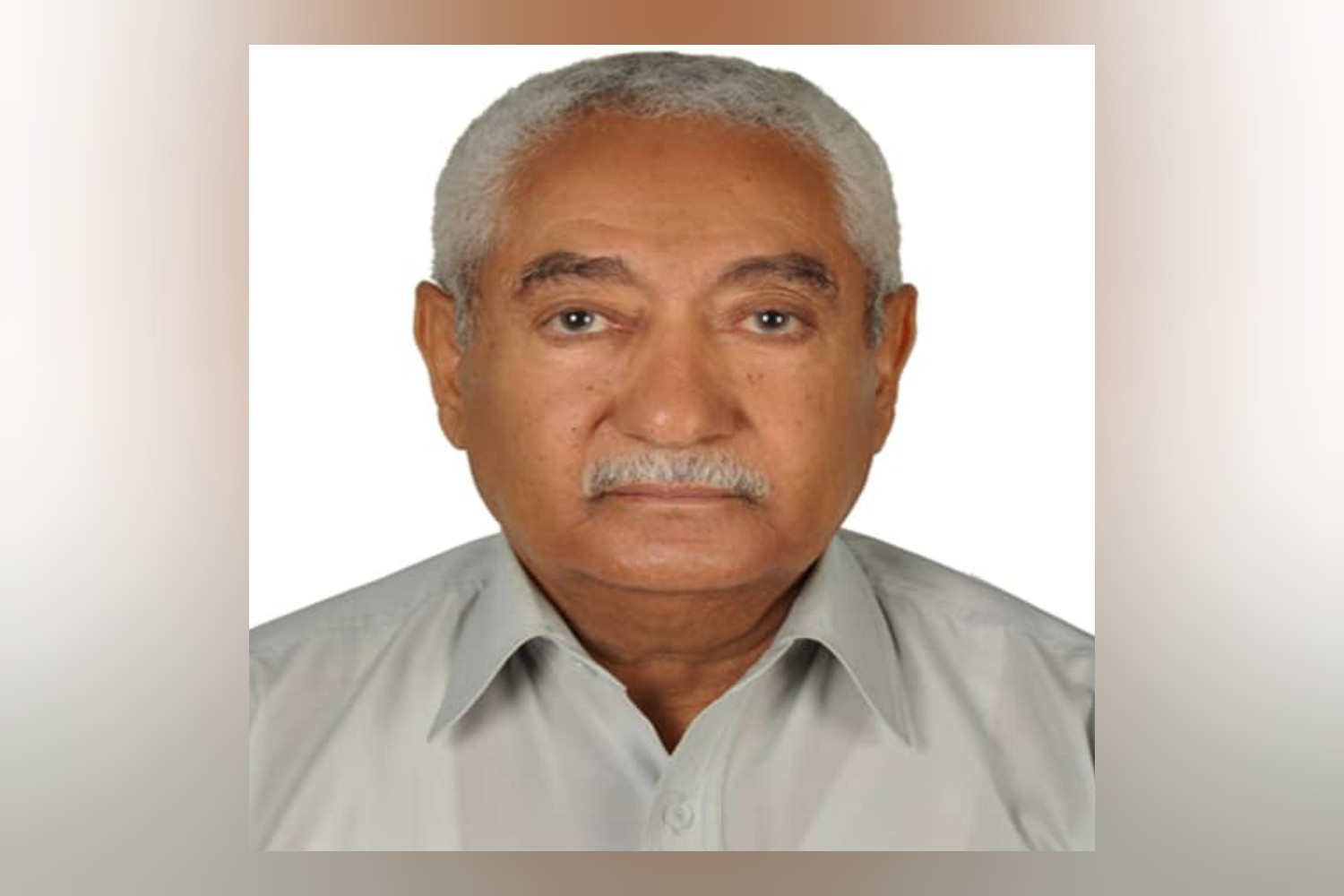

الدكتور أحمد قايد الصايدي رجلٌ عصامي، بنى نفسَه بناءً مُحكَمًا ومتينًا. منذ الصبا رحل من قريته (البَرَحِيْ)؛ إحدى قرى عزلة بيت الصايدي بمحافظة إب، التي تلقى فيها تعليمَه الأولي، ثم رحل عنها بداية العام 1954 إلى المستعمرة عدن، ودرس فيها تعليمه الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، وواصل تعليمَه الثانوي في مصر وسوريا بداية الستينيات.

يكاد أحمد الصايدي في تدوين سيرة حياته وبناءِ نفسه، أن يكون نموذجًا للمدنيّة والصدق والتواضع. انتمى باكرًا لحزب البعث، وهو لايزال طالبًا بمصر تحت تأثير الصداقة، ولم يكن اختيارًا منه أو ثمرةَ دراسةٍ ومعرفة كما يقول. وحقيقةَ الأمر، فإنَّ الانتماءات السياسية في اليمن كانت القرية والجهة والصداقة تلعب الدور الأساسي فيها.

والصايدي -لصراحته ودأبه في الصدق- يُدوِّن أنه حصل على منحتِه الدراسية إلى مصر عن طريق أستاذه علي أحمد ناصر السلَّامي (أحد مؤسسي فرع حركة القوميين العرب في اليمن)، وتحت تأثير الصداقات -كما ذكرت- كان انتماؤه للبعث، هو وزملاؤه الذين حصلوا على منحهم الدراسية عن طريق الأستاذ السلَّامي نفسه.

كان نشاط البعث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قويًّا بين الطلاب اليمنيين في مصر. وبسبب سوء ممارسات المخابرات المصرية التي لا يتحدث عنها الصايدي؛ رحل إلى سوريا، وأكمل فيها المرحلة الثانوية والكلية العسكرية، وعمل في الميدان العسكري.

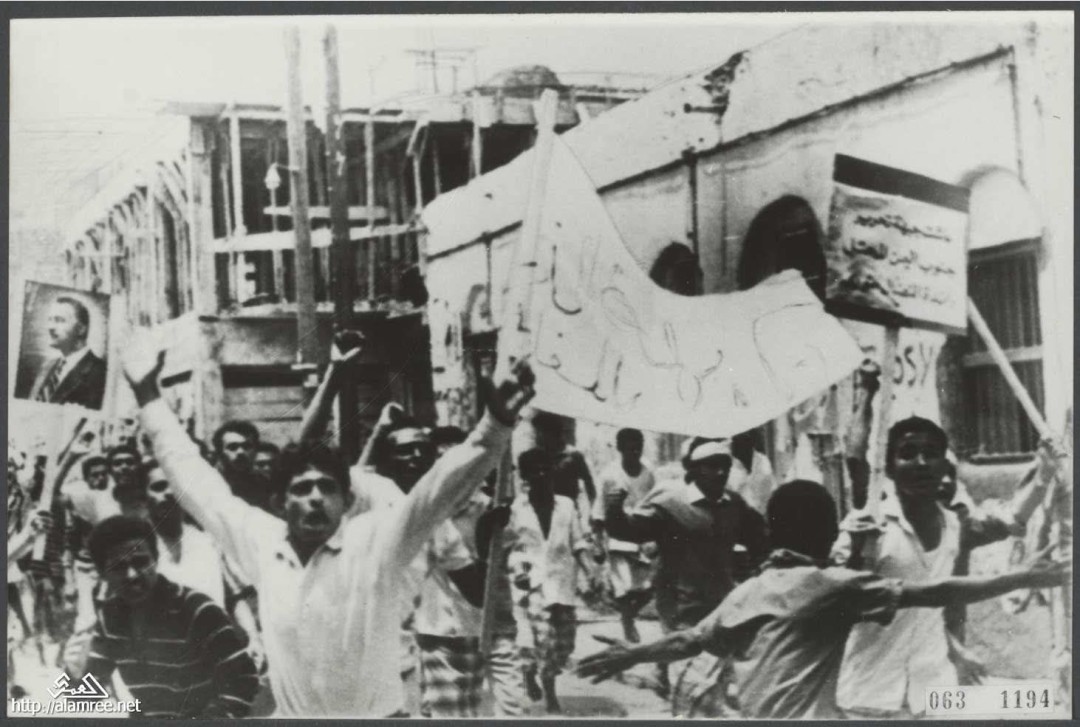

عاد في العام 1966 ليُشكِّل إلى جانب رفاقه في البعث "طلائعَ حرب التحرير الشعبية"، وأسهم في الكفاح المسلح. ورغم الحرص على عدم الاقتراب من الصراع الدامي بين الجبهتين (القومية والتحرير)، فإن منظمة البعث دفعت ثمنًا باهظًا لموقفها الرافض لذلك الصراع.

في العام 1972، كُلِّف بإعادة ترتيب أوضاع منظمة البعث في شمال اليمن، مع استمرار دراسته الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق. كان الأول في صنعاء خلال فترة إعادة ترتيب أوضاع المنظمة عام 1972، والثاني في عدن إلى جانب الأستاذ أنيس حسن يحيى (المسؤول الأول في المنظمة).

يتحاشى الدكتور الصايدي كثيرًا الحديث عن نفسه، وقد انغمس حتى أذنيه في العمل الحزبي والعسكري، لكن التعلم والتعليم ظلا الهمَّ الأساس بالنسبة له.

شيئًا فشيئًا بدأ الابتعاد عن النشاط الحزبي، خصوصًا بعد المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي في سوريا عام 1970، الذي حضره كممثل لمنظمة جنوب اليمن، ونجا من الاعتقال بأعجوبة، كما نجا علي عقيل (عضو القيادة القومية)، ويحيى الشامي ممثل منظمة شمال اليمن.

رأى الصايدي بنور البصر والبصيرة المآل البائس لتجربةٍ رائدة، واقتتال الرفاق على السلطة، وصراعات الأحزاب في اليمن وخلافاتها. كما قرأ باكرًا النزعة الشمولية في دعوة الجبهة القومية لـ"وحدة أداة الثورة اليمنية"؛ فابتعد عن الحزب دون ضجيج أو إساءة، وحافظ على علاقاته الشخصية مع رفاقه، وظل حتى يومنا هذا يقدِّم الآراء والدراسات والإسهام العملي والفكري، الذي يرى فيه إسهامًا في تطوير الأداء السياسي والتنظيمي للعمل الحزبي، وكأنه في قلب هذا العمل أو واحد من قياداته.

للدكتور الصايدي قراءتُه المائزة الدقيقة والعلمية للثورة اليمنية (سبتمبر، وأكتوبر)، وللثورة العربية الناضجة. وكتابه "حركة المعارضة اليمنية" من أهم الدراسات التاريخية لجذور المعارضة اليمنية؛ درس فيه الباحث الأكاديمي مسار الحركة الوطنية في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين من عام 1904 إلى عام 1948. وظل الكتاب مرجعًا لكل الباحثين والدارسين بعد صدوره.

كان له رؤيتُه الصائبة لدخول أنصار الله إلى صنعاء، وقدَّم رؤية من خلال المناقشات التي دارت في اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح، والتي شهدت لقاءات ونقاشات متواصلة مع كل المكونات السياسية، وأفضت إلى وضع وثيقةٍ تاريخية وقَّع عليها كل ممثلي الأحزاب السياسية.

أسَّس الدكتور إلى جانب مجموعةٍ من المناضلين المدنيين والعسكريين "التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية"، وكان على رأس التأسيس لجماعة "نداء السلام" التي تعرضت دعوتها للسلام للتشكيك والاتهامات.

درس العلاقات اليمنية -الألمانية اعتمادًا على وثائق الأرشيف السياسي الألماني، التي استخدم منها في كتابه 412 وثيقة. كما درس بعمقٍ رحلة نيبور، من النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركزًا في دراسته على المادة التاريخية التي وردت في سياق وصف نيبور لتفاصيل الرحلة في مجلداته التي نشرها في سبعينيات القرن الثامن عشر، والتي من شأنها أن تفيد المؤرخين والباحثين في تدوين تاريخ تلك الفترة.

إسهاماته في الترجمة والبحث والتحقيق وافرة. وتتسم قراءتُه بالرصانة والدقة والأمانة التاريخية، وهو يدرس الوقائع والمصطلحات دراسةً علميةً بعيدةً عن الدوغمائية والاستعارة والإسقاط.

قليلون أولئك المفكرون والقادة والسياسيون الذين يتمتعون بموهبة الجمع بين العلم والعمل، والدكتور أحمد قايد الصايدي واحدٌ منهم. فهو مؤرخٌ، وواحد من أبرز المؤرخين العرب، والعلماء الأكاديميين الرفيعين. وله باعٌ طويل في التأسيس للعمل الحزبي، وفي التنظير السياسي، وفي الكفاح المسلح، وفي التأسيس للبحث العلمي كعميد ومؤسس لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة صنعاء، ومستشار لجامعتي صنعاء وعدن، وتبوأ مواقعَ مهمة في اتحاد المؤرخين العرب، وعميدًا علميًّا لمعهد التاريخ العربي للدراسات العليا التابع للاتحاد.

الدكتور أحمد متعدد المواهب والقدرات، وفي صدارة التأسيس للعمل الحزبي: القومي، واليساري. وهو واسع الاطلاع والمعرفة والثقافة، مسكونٌ بالهم الوطني والقومي، مع جانب عظيم من النزاهة، ونقاء الضمير، وطهارة القلب، وذكاء العقل، والاتزان، والاعتدال في الحكم على الأشياء.

وهو، بالإضافة إلى ذلك، ناقدٌ عميقٌ ومتبصِّرٌ في قراءة الواقع، وشاعرٌ مهمٌّ رفيع المستوى، يكتب القصيدة العمودية كواحدٍ من الشعراء العرب واليمنيين الكبار.

لن أطيل، فأحرم القارئ متعة الاستماع إلى إجابات هذا العالم الجليل، مع هذا النزر اليسير من عطائه العلمي وكفاحه القومي، فإلى نص المقابلة.

هل يمكن أن تعطونا نبذة عن نشأتكم وحال القرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، مقارنة بالحال في مستعمرة عدن، والتعليم الحديث في عدن ودراستكم الأساس؟

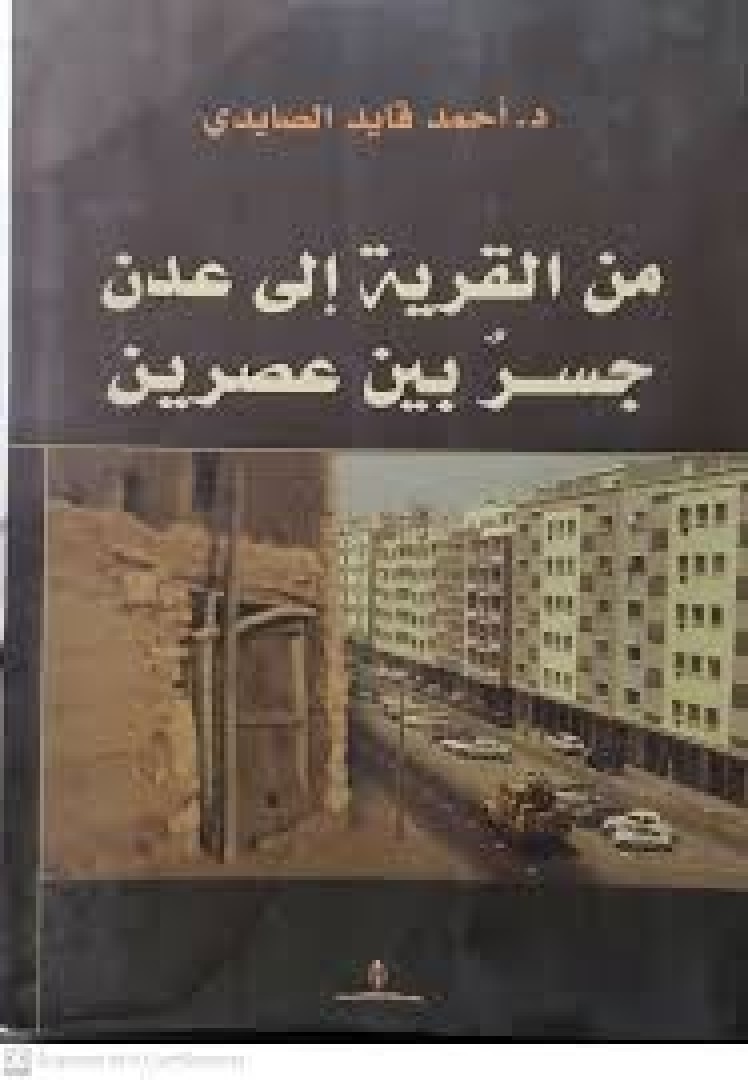

استعرضت في كتابي "من القرية إلى عدن، جسر بين عصرين"، استعراضًا مفصلًا إلى حد كبير، حياة القرية بكل جوانبها: حياة الأسرة وعلاقاتها الداخلية، ودور الرجل ودور المرأة فيها، والحياة المعيشية والتعليم والأعياد والمناسبات والألعاب والملابس والعادات والتقاليد والأساطير والأغاني والأهازيج والأدوات المنزلية والأدوات المستخدمة في الزراعة والدورة الزراعية بكل مراحلها، والتعايش والتآلف العجيبين مع البيئة وكل ما فيها من بشر وأشجار وحيوانات وطيور ووديان وشعاب وجبال… إلخ، كنموذج للحياة في القرى اليمنية قبل دخول اليمن في العصر الحديث. وقارنت كل هذا مع الحياة في مستعمرة عدن بكل تفاصيلها، كما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي. وكان البون شاسعًا جدًا، بين حياة القرية البدائية وبين الحياة الحديثة في عدن. ولأنني قد استعرضت كل ما اختزنته ذاكرتي من حياة القرية وحياة عدن، في كتابي الذي أشرت إليه، فإن تكرار ذلك سيطيل الإجابة على السؤال. ولكن يمكن هنا التطرق إلى ما تضمنه سؤالكم عن التعليم، وذلك من خلال تجربتي الشخصية.

فقد تعلمت في قريتي، قرية البَرَحِيْ (إحدى قرى عزلة بيت الصايدي، التابعة لناحية الشَّعِر في محافظة إب، التي كانت تسمى لواء إب، بحسب التقسيم الإداري التركي)، تعلمت مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم. وهذا كل ما كان يُدرَّس في مدرسة القرية. ثم انتقلت إلى مستعمرة عدن. وفي مدينة عدن التي استُبدل اسمها التاريخي الجميل، مع الأسف، باسم إنجليزي غير مناسب (كريتر)، التحقت بمدرسة الإنقاذ في حافة حسين، التي أنشأها فضيلة الشيخ محمد بن عبدالهادي العجيل، خطيب جامع حافة حسين. وكانت عبارة عن غرفتين وصالة صغيرة وحمام، في أحد المنازل النمطية المتلاصقة المعروفة في مدينة عدن. ولم تكن مدرسة بالمعنى الحديث. بل كانت بالأحرى في موقع وسط، بين مدرسة القرية والمدرسة الحديثة. ولكن المواد الدراسية فيها كانت أقرب إلى المواد الدراسية الحديثة، منها إلى ما كان يُدرَّس في مدرسة القرية. فقد درست فيها الدين، بما في ذلك مبادئ تجويد القرآن الكريم، والمحفوظات (حفظ مقطوعات شعرية ونثرية) ومبادئ النحو والحساب. ولم يكن يدرِّس فيها سوى شابين اثنين من آل العمودي من حضرموت، إلى جانب صاحب المدرسة، الشيخ العجيل. ثم درَّس فيها أيضًا الأستاذ عبدالوهاب عبدالله الوشلي، من ذمار، ولكن لفترة قصيرة.

وبعد مدرسة الإنقاذ، انتقلت إلى أول مدرسة حديثة درست فيها، وهي مدرسة بازرعة الخيرية، القريبة من شعب العيدروس. أنشأها الشيخ محمد عمر بازرعة. وتتميز عن مدرسة الإنقاذ بأنها مدرسة حديثة في مبناها وفي مناهجها وفي عدد مدرسيها وطلابها. فقد كانت (وأظنها مازالت) عبارة عن مبنى كبير مكون من طابقين، يضمان غرف التدريس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية)، وغرفًا مخصصة للمدرسين وللإدارة المدرسية، ودورات مياه. وفيها ساحة تتسع لحركة الطلاب ولطابورهم الصباحي. وفي الساحة غرفة صغيرة تسمى "مقصف"، يباع فيها ما يحتاجه الطلاب، من ماء الشرب والمشروبات الغازية والشاي والبسكويت والبطاطا وغيرها. ومثل كل مدارس عدن الحديثة، كان زي الطلاب في مدرسة بازرعة زيًا موحدًا، على خلاف مدرسة الإنقاذ. وكان فيها قاعة خاصة، تُقدم فيها دروس في الموسيقى لمن يرغب من الطلاب. ومن أشهر من تلقوا دروسًا فيها، أحمد بن أحمد قاسم، ومحمد عبده زيدي، وهما من أشهر الفنانين العدنيين.

وقد أكملت في مدرسة بازرعة المرحلة الابتدائية، ثم انتقلت إلى المرحلة المتوسطة في المعهد العلمي الإسلامي. وكنت من ضمن الدفعة الأولى التي التحقت به عند افتتاحه، في مطلع العام الدراسي 57/1958م. ويقع بالقرب من بوابة خليج حقات التي أُزيلت، كما أُزيلت بوابة عدن، في أواخر عهد الاستعمار البريطاني. وقد أنشأه فضيلة الشيخ محمد بن سالم البيحاني، إمام مسجد العسقلاني في مدينة عدن.

وكان للتعليم في مستعمرة عدن نظامان: النظام الأول في المدارس الحكومية (الابتدائية والمتوسطة)، التي لم يكن يُسمح بالالتحاق بها إلا للتلاميذ الذين ولدوا في مستعمرة عدن، ويحملون "مخلقة"، أي شهادة ميلاد عدنية. والنظام الثاني في المدارس الأهلية، التي كان يلتحق بها أبناء محميات عدن وأبناء شمال اليمن. ومع أن تسمية المواد الدراسية كانت واحدة تقريبًا، فإن محتوياتها كانت مختلفة إلى حد ما. ففي المدارس الحكومية كان يُعطى اهتمام خاص للغة الإنجليزية ولتاريخ وجغرافية بريطانيا وبعض البلدان المرتبطة بها. في حين أن المدارس الأهلية كانت تركز على اللغة العربية وجغرافية الوطن العربي والتاريخ العربي الإسلامي. وكانت اللغة العربية هي لغة التدريس في كل المدارس الحكومية والأهلية. وكان يسود اعتقاد بأن مستوى التدريس في المدارس الأهلية أفضل من مستواه في المدارس الحكومية. ولذا لم يكن من النادر أن يفضل بعض أهالي التلاميذ الذين يحملون "مخلقة"، إلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية. وكان التعليم في المدارس الحكومية مجانيًا، في حين كانت المدارس الأهلية تتقاضى رسومًا دراسية بسيطة.

ولم تكن توجد في مستعمرة عدن كلها سوى مدرسة ثانوية واحدة، كانت تسمى "كلية عدن"، تقع بالقرب من الأسلاك الشائكة التي كانت تمثل الحد الفاصل بين مدينة الشيخ عثمان التابعة لمستعمرة عدن، وقرية دار سعد التابعة لسلطنة العبدلي (لحج)، ومايزال مبناها قائمًا حتى اليوم. وكانت مناهجها وامتحاناتها وشهاداتها تتبع وزارة التعليم البريطانية في لندن.

وإضافة إلى المدارس الحكومية والأهلية، كان هناك معهد فني تابع لمصفاة النفط في مدينة البريقة، هدفه تزويد العاملين فيها بالمهارات الفنية التي تحتاجها المصفاة. وإذا لم تخني الذاكرة، كان هناك معهد فني آخر في مدينة المعلا، تم تحويله بعد الاستقلال إلى كلية هندسة تابعة لجامعة عدن.

وكانت المدارس في عدن تخرج موظفين للجهاز الإداري في المستعمرة. ومن أراد أن يكمل دراسته في مستوى أعلى من المستوى المتوسط (الإعدادي)، لا بد أن يبحث لنفسه عن منحة دراسية إلى أحد البلدان العربية، ولا سيما إلى مصر. وهذا ما حصل معي. فقد غادرت عدن إلى القاهرة في شهر أكتوبر من عام 1961م. منتقلًا بذلك نقلة حضارية ثانية. كانت النقلة الأولى من القرية شديدة التخلف إلى مستعمرة عدن الحديثة، التي تنتهي حدود التحديث فيها عند الأسلاك الشائكة، الفاصلة بين مدينة الشيخ عثمان وبين قرية دار سعد. أما النقلة الثانية هذه، فقد كانت من مستعمرة عدن المحدودة المساحة، إلى مصر المترامية الأطراف، التي دخلت العصر الحديث ابتداءً من عهد محمد علي باشا (1805م-1848م)، ومشروعه التحديثي الطموح. ولكن مع ذلك ظلت القرية المصرية، تنتمي إلى ما قبل العصر الحديث.

ماذا عن الدراسة في مصر والانتقال إلى سوريا والالتحاق بالكلية الحربية السورية، ثم الدراسة الجامعية في جامعة دمشق، في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ثم دراسة التاريخ في جامعة بون بألمانيا الغربية؟

في شهر أكتوبر من عام 1961م، كما أسلفت، غادرت عدن إلى القاهرة، في منحة دراسية عن طريق "نادي الشباب الثقافي" في الشيخ عثمان، الواجهة الثقافية لفرع حركة القوميين العرب، الحديث النشأة في ذلك الحين. وكان الفضل في تأمين المنحة لي أستاذي في المعهد العلمي الإسلامي، علي أحمد ناصر السلَّامي، أحد مؤسسي فرع حركة القوميين العرب في اليمن.

وفي القاهرة تولى الأستاذ قحطان محمد الشعبي، الذي كان لاجئًا سياسيًا فيها، وأصبح فيما بعد أول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، تولى الإشراف عليَّ وعلى زملائي الذين حصلوا على منح دراسية بالطريقة نفسها، وهم محمد ناشر سيف (طبيب بشري فيما بعد)، وعبدالغني عبدالقادر (عضو مكتب سياسي في الحزب الاشتراكي فيما بعد)، وعبدالعزيز الشعبي (عضو لجنة مركزية في الحزب الاشتراكي فيما بعد). ومن المفارقات العجيبة أننا جميعنا انتظمنا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وليس في حركة القوميين العرب، التي جئنا إلى مصر عن طريقها. وكان تأثير الأصدقاء هو الذي أخذنا إلى هذا الخيار. إذ لم يكن أحد منا في ذلك الحين، وفي ذلك السن، يستطيع أن يزعم بأنه انتمى إلى هذا الحزب أو ذاك بناء على تفكير ودراسة ومقارنات بين مختلف الأحزاب. وقد انتظمنا في حزب البعث في الفترة نفسها، في صيف عام 1962م.

وفي القاهرة درست في الصف الأول ثانوي بالمدرسة السعيدية الثانوية، بالقرب من جامعة القاهرة، وكانت حينها أكبر مدرسة في مصر. ثم غادرت القاهرة في أواخر عام 1962م، في منحة دراسية إلى سوريا، حصلت عليها عن طريق المؤتمر العمالي في عدن. وأكملت في سوريا المرحلة الثانوية والكلية الحربية، التي التحق بها في الدفعة الأولى بعد استلام حزب البعث للسلطة، ستة يمنيين، وهم: محمد سعيد باكحيل وصالح عبدالله الحبشي وجعفر عيدروس ومحمد طه النكَّاع وعبدالرحمن الشيباني وأحمد قايد الصايدي. ثم التحق عدد أكبر من اليمنيين في الدفعات التالية. وقد عملت بعد التخرج في السلك العسكري السوري لبعض الوقت، ثم عدت إلى عدن في عام 1966م. وفي عدن انخرطت في العمل الحزبي والعسكري، حتى الاستقلال.

وتوقف نشاطنا العسكري باستقلال عدن، واستمر نشاطنا الحزبي. وفي عام 1972م غادرت عدن إلى صنعاء، حيث كلفت بإعادة ترتيب أوضاع منظمة الحزب في شمال اليمن. وخلال ذلك كنت أسافر سنويًا في نهاية كل عام دراسي لأداء الامتحانات الجامعية في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة دمشق، الجامعة السورية الوحيدة في ذلك الحين، حتى أكملت الدراسة فيها. والتحقت بعد ذلك بالعمل في المعهد القومي للإدارة العامة بصنعاء (يحمل حاليًا اسم المعهد الوطني للإدارة العامة)، ومنه إلى جامعة بون في ألمانيا الغربية.

قمتم في منتصف الستينيات بتشكيل "طلائع حرب التحرير الشعبية" في مستعمرة عدن. ما هي رؤيتكم لتجربة الكفاح المسلح؟

عدت من سوريا إلى عدن في عام 1966م، كما ذكرت سابقًا. وكان هناك رفاق بعثيون يمارسون الكفاح المسلح، إما في إطار جبهة التحرير أو في إطار التنظيم الشعبي للقوى الثورية. وممن كانوا في جبهة التحرير: أحمد قاسم ناجي، الذي كان قائدًا للعمل المسلح التابع لجبهة التحرير في مستعمرة عدن، وعبدالكريم عبده عبدالله، ومحمد سيف الأشبط (استشهد بعد الاستقلال)، الذي كان يقود مجموعة مسلحة في منطقة دار سعد، تعمل بشكل مستقل، ولكنها كانت تحصل على السلاح من جبهة التحرير. وممن كانوا في التنظيم الشعبي: محمد علي مقبل، المعروف بأبي جلال العبسي، الذي كان من قيادات التنظيم الشعبي للقوى الثورية (استشهد بعد الاستقلال)، وأحمد سكران (استشهد بعد الاستقلال).

وقد تم تشكيل مكتب عسكري لمنظمة الحزب من ثلاثة عسكريين (محمد طه النكّاع، زميلي في الكلية الحربية، وسعيد سالم الخيبة، الذي تخرج من الكلية الحربية في الدفعة التالية لدفعتنا، وأحمد قايد الصايدي)، ورفيقين مدنيين (أحمد سكران وعبدالكريم عبده عبدالله)، أضيف إليهم فيما بعد زميل سوري تخرج معنا من الكلية الحربية السورية، وهو مصطفى حسين البلخي. وقد كُلِّفت برئاسة المكتب العسكري، إضافة إلى مهمتي في قيادة المنظمة (نائب أمين سر المنظمة). وباشر المكتب العسكري في إنشاء "طلائع حرب التحرير الشعبية"، التي تكونت من خلايا (رائدات)، على رأس كل رائدة قائد حزبي.

وقد حرصنا على إبعاد طلائع حرب التحرير عن الصراع الدموي المؤسف، الذي تفجر بين الجبهة القومية وبين جبهة التحرير ومعها التنظيم الشعبي للقوى الثورية. وكان التنظيم الشعبي يصنف كذراع عسكرية لجبهة التحرير. ولكنه في الواقع كان يعمل مستقلًا عن قيادة جبهة التحرير، ومرتبطًا مباشرة بالقيادة العسكرية المصرية في الشمال. وقد مكَّننا إدراكنا لخطورة الصراع الدموي بين الجبهتين المناضلتين ضد الوجود الاستعماري، وتداعياته الضارة بالعمل الوطني كله، مكَّننا من اتخاذ موقف مبدئي وطني سليم، جنبنا التورط في ذلك الصراع. وعبرنا عن موقفنا هذا في بيانات منظمة الحزب، ومن خلال الاتصالات التي أجرتها قيادة المنظمة بقيادتي الجبهتين المتصارعتين.

ولم يلقَ هذا الموقف المبدئي الوطني السليم ترحيبًا لدى الجبهتين، بل قوبل بالتهديد والوعيد. ومن ذلك ما نقله إلينا الرفيق أنيس حسن يحيى، الذي كان يشغل في ذلك الحين أمانة سر المنظمة، ومكلفًا بالحوارات السياسية، ما نقله إلينا عن المرحوم عبدالله عبدالمجيد الأصنج، أمين عام جبهة التحرير، بأن المواعظ، بحسب تعبير الأصنج، التي نطلقها كما يطلقها الشيخ محمد سالم البيحاني، لن تفيدنا، ولا بد من أن نحدد موقفنا، إما مع أو ضد، لأن المنتصر لن يرحمنا. وهذا ما حصل. فقد دفعنا ثمنًا باهظًا لموقفنا السليم، وصل إلى حد التصفيات الجسدية لبعض رفاقنا.

وهذه صفحة من صفحات الماضي بكل إيجابياتها وسلبياتها، لم يبقَ منها إلا الدروس التي يجب علينا جميعًا أن نستفيد منها. فتحديد العدو الحقيقي في كل مرحلة من مراحل النضال الوطني، أمر مهم للغاية، يجنبنا الصراعات الجانبية، أو بحسب الرؤية اليسارية "التناقضات الثانوية"، التي مع الأسف وضعناها في المراحل السابقة في موضع "التناقض الرئيسي"، فأضعفنا أنفسنا في مواجهة العدو الرئيسي. وهذا درس بليغ، علينا أن نتعلمه. ولا أحسب أننا قد تعلمناه حتى الآن. رغم الأثمان الباهظة التي دفعناها ومانزال ندفعها، بسبب إصرارنا على ألا نتعلم من تجاربنا وأخطائنا ونكساتنا السابقة.

الحرب في اليمن عبثية والتحالفات الخارجية تزيد الطين بلة

ابتعدتم عن العمل الحزبي باكرًا، فما هي الأسباب؟

الحقيقة أنني لم أطرح على نفسي هذا السؤال عندما ابتعدت، أو بتعبير أدق عندما جمدت نشاطي الحزبي. فقد تم ذلك بصورة تدريجية، ولم يتم في لحظة محددة. وأعتقد أن ذلك كان نتيجة لجملة من التراكمات التي أوصلتني إلى حالة الاقتناع بتجميد نشاطي الحزبي، مع إبقاء علاقتي برفاقي على المستوى الشخصي، وعلى مستوى تبادل الآراء والخوض في النقاشات المتعلقة بتحسين الأداء، وكأني مازلت في قلب العمل الحزبي. فقدمت وجهات نظر واجتهادات وآراء حول قضايا تصب في جوهر الأداء الحزبي، لاعتقادي بأن تحسين أداء الأحزاب السياسية هو من أهم شروط حيوية العمل السياسي وترشيده، وجعله مؤثرًا حتى على توجهات السلطة، عن طريق ممارسة الضغوط عليها، ودفعها وفق بوصلة وطنية واضحة.

وإذا ما أردت أن أفكر لاحقًا بالأسباب التي أوصلتني إلى هذا الموقف، فيمكن أن تكون مشاركتي في أعمال المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشتراكي (عُقد في نوفمبر 1970، بمدينة دمشق)، ممثلًا لمنظمة الحزب في جنوب اليمن، إلى جانب الرفيق يحيى محمد الشامي، ممثلًا لمنظمة الحزب في الشمال، يمكن أن تكون مشاركتي تلك من أهم هذه الأسباب.

فقد خُصِّص ذلك المؤتمر، الذي استمرت أعماله لمدة أسبوعين تقريبًا، وانتهى بانقلاب اللواء حافظ الأسد، عضو المؤتمر القومي، وزير الدفاع السوري حينذاك، وهو الانقلاب الذي سمي فيما بعد "الحركة التصحيحية"، خُصِّص لمحاولة حل الصراع القائم داخل السلطة في سوريا، الذي أثر سلبًا على أداء السلطة وعلى أداء الحزب.

وكان ما طُرح في المؤتمر، من تفاصيل وخفايا الصراع على السلطة في أعلى مستويات القيادة الحزبية، صادمًا لي. فنظرة شاب حالم في منتصف العشرينيات من عمره، إلى قيادات الحزب العليا، كانت نظرة مثالية. ومن هنا كانت شدة الصدمة. وقد رأيت في ما تم تداوله في المؤتمر وما آلت إليه الأمور بعد انتهائه، رأيت فيه انسدادًا في أفق العمل الحزبي على المستوى القومي. فصراعات القيادات الحزبية العليا على المستوى القومي أحدثت حالة من التشوش والارتباك والخلافات في كل منظمات الحزب القطرية، نتج عنها مع الأسف انشقاقات في جسم الحزب، وتشكلت أكثر من منظمة بعثية في القطر العربي الواحد، بعضها مرتبط بالقيادة القومية في بغداد، وبعضها بالقيادة القومية في دمشق، التي انبثقت عن مؤتمر قومي آخر، نظمته السلطة الجديدة بقيادة حافظ الأسد، وبعضها ظل مرتبطًا لبعض الوقت بأعضاء القيادة القومية، الذين تمكنوا من الهروب من دمشق إلى بيروت والجزائر، وإلى أقطار عربية أخرى. لعل هذا الوضع، بما مثله من انسداد أفق العمل الحزبي، كان المؤثر الرئيسي في ما انتهيت إليه من رغبة في تجميد نشاطي الحزبي، وإعطاء نفسي فسحة من الوقت للتفكير في كل شيء.

ولا بد هنا، وقبل أن أستطرد في استكمال الإجابة على سؤالكم، لا بد من التأكيد على أن أمام الرفاق البعثيين في الوطن العربي كله واجبًا عليهم أن ينجزوه الآن، وهو العمل على إعادة توحيد حزبهم العريق، الذي مثل أول حركة سياسية عربية منظمة على امتداد الوطن العربي، حملت رسالة توحيد الأمة. إذ لا يجوز أبدًا أن تبقى هذه الأداة الثورية الوحدوية ذات التاريخ النضالي الممتد، منقسمة على نفسها، بعد أن زالت أسباب الانقسام. إذ لم تعد هناك سلطة ينشغل الناس بها ويختلفون حولها. فبقاء هذا الانقسام يعطل دور الحزب، ويفقد الأمة العربية أهم أدواتها الوحدوية المنظَّمة، التي يمكن أن تلعب، إذا ما توحدت، دورًا قياديًا مؤثرًا في حشد طاقات الجماهير العربية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الصهيونية الشرسة على الأمة ووجودها. هذا هم يؤرقنا جميعًا، كما تعرفون. فكم من نقاشات دارت بيننا في جماعة نداء السلام، حول ضرورة العمل على إعادة لحمة هذا الحزب العربي الكبير، ليستعيد دوره القيادي في الساحة العربية من جديد، وكم طرحنا على أنفسنا من أسئلة حول ما يمكن أن نسهم به نحن في ذلك. وقد نقلنا إلى بعض قيادات الحزب رأينا. ونحن مستعدون للإسهام بأي دور يُطلب منا، لإعادة لحمة الحزب وإصلاح أوضاعه واستعادة دوره التاريخي المؤثر في الساحة العربية. وحبذا لو تُشكَّل لجنة على المستوى القومي، من شخصيات تحظى بقبول من كل الأطراف، مهمتها التواصل مع كل تنظيمات الحزب، وتهيئة الأجواء للقاءات وحوارات تفضي إلى تحقيق هذه الغاية.

وأعود إلى سياق الإجابة على سؤالكم، فأقول: مع أننا قطعنا علاقتنا التنظيمية بالقيادة القومية في دمشق، بعد المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي وانقلاب اللواء حافظ الأسد، وأعطينا لمنظمتنا اسم "حزب الطليعة الشعبية"، فإن تأثير ما سمعته وما شاهدته وعشته خلال أسبوعين من المناقشات والمشادات في ذلك المؤتمر، ثم انقلاب حافظ الأسد وإيداع المختلفين معه من قادة الحزب والدولة في سوريا، وعلى رأسهم رئيس الدولة الأمين العام للحزب، الدكتور نور الدين الأتاسي، ومعهم بعض القيادات غير السورية التي حضرت المؤتمر القومي، إيداعهم سجن المزة دون محاكمات ودون أمل في الخروج منه، إلا إلى قبورهم، كان تأثيرًا نفسيًا وذهنيًا غير عادي، على شاب كان ينظر إلى العمل الحزبي نظرة مشبعة بالمثالية والرومانسية. يضاف إلى هذا بعض العوامل داخل اليمن، المؤثرة على تفكير ونشاط شاب في سنِّي في ذلك الحين، ومنها مثلًا علاقات الأحزاب داخل اليمن بعضها ببعض، التي كانت تتصاعد أحيانًا إلى صراعات عبثية لا معنى لها، وموقف السلطة الثورية في الجنوب من المناضلين الوطنيين خارج الجبهة القومية، وطريقة تعاملها معهم، رغم وحدة الأهداف والمصير. كل ذلك شكل تراكمات أوصلتني إلى الاتجاه نحو استكمال الدراسة، ثم الاستغراق بعد ذلك في العمل الأكاديمي.

وسط هذه الظروف التي تحدثت عنها، ظهرت دعوة الجبهة القومية الحاكمة في الجنوب إلى "وحدة أداة الثورة اليمنية"، وكان لكم تحفظ تجاه ذلك. فما الذي جعلكم تتحفظون؟

نعم لقد كان لي، ولآخرين أيضًا، تحفظ تجاه تلك الدعوة. فقد رأيت في فكرة "وحدة أداة الثورة اليمنية"، التي أُقرت في المؤتمر العام الرابع للجبهة القومية في شهر مارس 1968م، رأيت فيها تجليًا من تجليات التفكير الشمولي، يتعارض مع فكرة التعددية السياسية. ولا شك عندي في أن التعددية السياسية، التي تتمثل بتعدد الأحزاب، تغني الحياة السياسية وتبقيها حية نشطة، من خلال أداء الأحزاب ومبادراتها وإبداعاتها. وحتى لو ضُرب حزب من الأحزاب وأُضعفت قدرته على العمل، فسيتواصل العمل السياسي بوجود الأحزاب الأخرى. ولكن إذا ما قمت بصهر كل الأحزاب الوطنية النشطة في شمال اليمن وجنوبه (كانت تُسمى فصائل العمل الوطني) في حزب واحد، هو الحزب الحاكم في الجنوب، فإن نشاط هذا الحزب سيكون مرهونًا بظروف السلطة وحساباتها وعلاقاتها المتغيرة، لا سيما علاقتها بالسلطة في الشمال. كما أن الصراعات المتكررة داخل السلطة في الجنوب ستمتد حتمًا إلى كل المكونات الحزبية التي انصهرت في الحزب الحاكم. وإذا ما أُضعف هذا الحزب، الذي ذابت داخله أكبر الأحزاب الوطنية وأكثرها تأثيرًا في الساحة السياسية اليمنية، إذا ما أُضعف لسبب أو لآخر، فستضعف بضعفه الحركة السياسية كلها. وانسجامًا مع قناعتي هذه، امتنعت عن المشاركة في المؤتمر التوحيدي، الذي دُعيت إلى حضوره أثناء دراستي في ألمانيا، والذي انبثق عنه الحزب الاشتراكي اليمني. ومع ذلك، وبطلب من رفاقي، زرت عدن بعد انتهاء المؤتمر التوحيدي، ولمست الحماس والتفاؤل الكبيرين لدى رفاقي هناك، وأحسست بدفء العلاقة الرفاقية، وتأثرت بها. فقد استقبلني الرفيق أنيس حسن يحيى فور وصولي، واستضافني في سكنه بمدينة المنصورة، عدة أيام. ثم حضر رفاق آخرون، منهم الرفيقان حسن شكري وعبدالعزيز محمد سعيد، وأصروا على انتقالي لأكون قريبًا منهم، واستضافني الرفيق حسن شكري في سكنه أيضًا، في مدينة التواهي.

ولا أكتمكم أنه كان يساورني أحيانًا بعض الشك في صحة قناعتي، حول تذويب الأحزاب السياسية المتعددة في الحزب الحاكم، عندما أرى مدى حماس رفاقي واندفاعهم إلى ذلك. ولكن توالي الأحداث على مدى العقود الماضية، وواقع الحركة السياسية اليمنية بشكل عام، عزز لدي القناعة بأن عملية صهر الأحزاب المتعددة في حزب السلطة، أيًا كانت هذه السلطة، لم تكن خطوة صائبة. فللسلطة ظروفها وحساباتها، التي قد تختلف بهذا القدر أو ذاك، في هذه المرحلة أو تلك، عن حسابات أي فصيل سياسي ليس في السلطة. ولو أن الأحزاب السياسية التي ذابت في الحزب الاشتراكي قد نسقت في ما بينها، وأنشأت صيغة للتعاون، على شكل جبهة مثلًا، مع احتفاظ كل حزب بهيكله التنظيمي مستقلًا، وهذا ما كنت أميل إليه، لبقيت تلك الأحزاب ذات الفعل النشط في أوساط الجماهير اليمنية، قادرة على إحداث تأثير إيجابي في الأوضاع الراهنة شديدة السوء التي نعيشها. وما نراه اليوم هو أن تراجع أو غياب دور الحزب الاشتراكي اليمني المؤثر في هذا الظرف الصعب الذي يمر به اليمن، جعل الفعل المؤثر للأحزاب التي ذابت فيه يغيب بالتبعية. لأنها أصلًا لم تعد موجودة. وهذا أدى إلى ضعف الفعل المؤثر للحركة السياسية اليمنية كلها.

لقد كان دمج الأحزاب السياسية في الشمال والجنوب بحزب السلطة في الجنوب، منافيًا لفكرة التعددية السياسية، الفكرة التي لم يتنبه لها بعض قادة الحزب الاشتراكي اليمني إلا بعد كارثة 13 يناير 1986م. ولكنه كان تنبهًا متأخرًا، ولذا لم يعطِ ثماره المرجوة. لأن الأحداث كانت قد تغيرت، ومعطيات الواقع لم تعد كما كانت عليه. وعندما تتبنى فكرة صائبة في وقتها المناسب وأنت قادر على تنفيذها، يكون لهذا التبني تأثيره. لكن عندما تتبناها وأنت في وضع لم تعد قادرًا فيه على تنفيذها، سيبدو تبنيك لها مجرد محاولة متأخرة للنجاة. وهل سيترك لك أعداؤك الفرصة للنجاة، ويسمحون لك بمواصلة دورك في إطار التعددية السياسية التي اقتنعت بها متأخرًا، أم سيحاولون الإجهاز عليك؟ أعتقد أن ما حصل كافٍ للإجابة على هذا التساؤل.

وعلى أية حال، هذا كله أصبح من الماضي، ولم يعد التفكير فيه يجدي، إلا من حيث الاستفادة من دروسه للمستقبل. وما هو مهم الآن، وفي متناول اليد، هو كيفية تنشيط وتفعيل دور الحزب الاشتراكي، باعتباره أكبر مكون سياسي بأفق تقدمي مستقبلي، يمتلك قاعدة تنظيمية ماتزال ملتزمة لقيادتها، وجماهير واسعة في كل اليمن تتطلع إلى دوره الفاعل والمؤثر. هذا هو الأمر الجوهري الآن. لأن الماضي، سواءً اتفقنا في نظرتنا إليه أو اختلفنا، لا يمكن إعادة ترتيبه من جديد. لذا فإن تماسك الحزب الاشتراكي قيادات وقواعد، وتحركه المنظم وتفعيل دوره النشط في أوساط الجماهير، هو ما يجب التفكير فيه الآن، والعمل من أجله. إذ إن قطاعات واسعة من الجماهير اليمنية ماتزال ترى في الحزب الاشتراكي اليمني حزبًا طليعيًا معبرًا عن أحلامها.

والفرصة التاريخية أمامه مواتية. فغياب الأحزاب السياسية التقدمية المؤثرة، أو ضعف دورها، يجعل الحزب الاشتراكي هو المعني أكثر من غيره بملء الفراغ الحاصل في الحياة السياسية اليمنية. ويخطر في بالي في هذه اللحظة قول طَرَفَة بن العبد، المعبر عن هذه الحالة:

إذا القوم قالوا من فتى خلتُ أنَّني

عنيتُ فلم أكسل ولم أتبلدِ

وقول أبي الطيِّب المتنبي:

ولم أرَ في عيوب النَّاسِ عيبًا

كنقصِ القادرين على التَّمامِ

قراءتكم لتجربة الثورات العربية، ولا سيما الثورتين اليمنيتين سبتمبر 62 وأكتوبر 63، والصراع فيهما وعليهما؟

حاولت الإجابة على هذا السؤال في ورقتين قدمتهما في ندوتين علميتين، أقيمتا في مركز الدراسات والبحوث اليمني. الورقة الأولى بعنوان "البعد التاريخي للثورة اليمنية"، قدمتها في ندوة "الثورة اليمنية، سبتمبر -أكتوبر -نوفمبر، التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية"، التي أقيمت يومي 23 و24 نوفمبر عام 2008م. ونشرها المركز في كتاب خاص بأوراق الندوة. والورقة الثانية، بعنوان "أهداف الثورة وطموحاتها، مشروع مؤجل"، قدمتها في ندوة "الثورة اليمنية"، التي عقدت في المركز نفسه، بتاريخ 27 نوفمبر عام 2013م. ونشرها المركز أيضًا في كتاب خاص بأوراق تلك الندوة. وقد أعدت نشر الورقتين، كملحقين في كتابي "اليمن عشية الثورة"، الصادر في صنعاء، عام 2018م.

ولأن موضوع "الثورات العربية" بشكل عام يشغل ذهني منذ سنوات طويلة، فسأعطي هنا رؤية عامة عنها، دون الدخول في التفاصيل، التي لا يمكن الخوض فيها إلا اعتمادًا على دراسات علمية لا يتحكم فيها الهوى والتحيز، ولا تنطلق من أحكام سياسية جاهزة. وهذه الرؤية العامة يمكن أن ألخصها بالآتي:

بعض "الثورات العربية" عجزت عن أن تتجاوز الأنظمة التي ثارت عليها، ولم تمثل حالة أفضل من الحالة التي كانت سائدة قبل مجيئها. واسمحوا لي هنا بأن أستخدم اسم الثورة والثورات استخدامًا غير دقيق، تأثرًا بالذوق السائد، مع قناعتي بأن منها ما لا يصح أن نطلق عليها اسم ثورة. لأن الثورة تعني التغيير الشامل المؤدي إلى نهوض عام في حياة المجتمع، في كل الجوانب الإدارية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية والثقافية والخدمية… إلخ. لقد ذهبت بعض الثورات العربية إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، وتأميم كل وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، لكيلا تتعدد الأصوات والآراء، ولا يرتفع أي صوت مخالف لصوت السلطة، أو أي رأي مخالف لآرائها الرسمية. بل إن بعض الثورات العربية، إذا لم أقل معظمها، قد لجأ إلى ملاحقة واعتقال المخالفين في الرأي أو في الموقف، واغتيال بعضهم، ووصل الأمر أحيانًا إلى ممارسة الاغتيالات وسط صفوف القائمين بالثورة أنفسهم، كأسلوب لتصفية بعض القيادات المنافسة، بدلًا من الاحتكام إلى لغة الحوار الهادف إلى تجاوز الخلافات وتقريب الرؤى والمواقف المتباينة، بعضها من بعض.

وإزاء هذه الحالة، فإن أية ثورة لا تتسلح بالأخلاق الضابطة للسلوك، لا يمكن أن يكون لها وللمجتمع الذي تقوده مستقبل تتجسد فيه المثل التي تتحدث عنها والشعارات التي ترفعها. فلكي تبني مجتمعًا فاضلًا، يجب أن تكون أنت أولًا إنسانًا فاضلًا. وقد افتقدت قيادات كثيرة هذه القيمة، أو جمدتها بحكم الضرورة كما يبدو، وأخلفت أو عجزت عن الوفاء بما وعدت به. والثورة إذا ما أخفقت في تحقيق ما وعدت به، فلن يبقى منها سوى آثار العنف والدمار المادي والنفسي، وخيبة الآمال. وبذلك تفقد شرعيتها.

فشرعية الثورة تستمدها من مشروع التغيير الذي تسعى إلى تحقيقه لمصلحة المجتمع كله. فإذا فشلت في تحقيق مشروعها فقدت شرعيتها. وأهم تجليات الشرعية: صدق الثوار واستقامتهم ووضوح مقاصدهم وصحة أهدافهم وسلامة سياساتهم وممارساتهم، ثم إنجازهم العملي الذي يتمثل بالتقدم خطوة فخطوة باتجاه تحقيق الأهداف المعلنة للثورة، أي تحقيق مشروع التغيير الشامل الذي قامت الثورة من أجل تحقيقه.

وقد تسنى لي أن أُضمِّن رؤيتي هذه في أوراق قدمتها في ندوات مختلفة. تناولت فيها على وجه الخصوص، كما ذكرت سابقًا، ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر اليمنيتين، كنموذجين للثورات العربية الأخرى، في ملامحهما العامة. رغم ما فيهما من خصوصية، تمثلت بأن الأولى كانت ثورة على نظام شديد التخلف، لم يكن له مثيل في الوطن العربي كله. وحاولت في أهدافها العامة أن تتشبه بالثورة المصرية، ولكنها لم تبلغ ما بلغته ثورة مصر، بحكم حجم التخلف في اليمن، وبدائية نظام الحكم السائد قبل الثورة، وافتقار مملكة الإمام إلى الأعداد الكافية من المتعلمين المؤهلين لقيادة ثورة في مستوى الأهداف التي رفعتها. فبقيت أهداف ثورة سبتمبر، كما أوضحت في عنوان ورقتي الخاصة بثورة سبتمبر، وفي مضمون تلك الورقة، بقيت مشروعًا مؤجلًا، لم يتمكن قادة الثورة والنظام الجمهوري من تحقيقه. وهذا لا يقلل من حجم وأهمية ما تحقق بعد الثورة. فما تحقق لم يكن يسيرًا، مقارنة بما كان عليه الحال في مملكة الإمام، بل كان نقلة نوعية كبيرة، شملت كل جوانب الحياة. ولكن تحقيق ذلك اعتمد بالدرجة الأولى على جهود وخبرات وتضحيات الإخوة المصريين. ولم نستطع نحن اليمنيين أن نواصل التغيير بالوتيرة نفسها بعد خروج الإخوة المصريين من اليمن.

وكانت ثانيتهما ثورة على وجود استعماري، امتد قرابة مائة وتسعة وعشرين عامًا. أحلت محله نظامًا ثوريًا، حقق إنجازات تحسب له، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمواصلات وإدخال الإدارة الحديثة والخدمات العامة إلى كافة المحافظات، فضلًا عن توحيد السلطنات والمشيخات الكثيرة، في دولة واحدة متماسكة وقوية. ولكنه تعثر في محاولته نقل نماذج من الأنظمة الاشتراكية بصورة متعجلة غير مدروسة، نقلها من بيئتها إلى البيئة اليمنية المفتقرة إلى القاعدة العلمية والصناعية التي كانت تقف عليها تلك الأنظمة، وإلى البنية الاجتماعية الملائمة والطبقة العمالية الواسعة والنخبة السياسية ذات التأهيل العلمي المناسب لقيادة ثورة تغيير جذري، يبلغ مستوى الشعارات التي رفعتها والخيارات التي توجهت للأخذ بها.

ولتحقق الثورة، أية ثورة، أهدافها المعلنة، لا تكفي النوايا الطيبة، فإنجاز أهداف الثورة يتطلب إلى جانب النوايا الطيبة شروطًا أخرى، لا بد أن تتوفر للثوار وفيهم، لكي ينجحوا في إحداث التغيير المنشود في حياة مجتمعهم.

تقييمكم لحركة الـ5 من نوفمبر 1967م والحركة التصحيحية 13 يونيو 1974م؟

نحن جميعًا نسمي الحدثين 5 نوفمبر 1967م و13 يونيو 1974م "حركة". ولعل من المناسب هنا أن أشير إلى أنني قد تناولت في كتابي "حركة المعارضة اليمنية"، الصادر في بيروت، عام 1983م، مسألة استخدامنا غير الدقيق لبعض المصطلحات. وأعدت تناول هذه المسألة في مداخلة مكتوبة في إحدى الندوات العلمية بصنعاء، عام 2019م. نشرتها فيما بعد في الجزء الثاني من كتابي "أوراق متفرقة"، الصادر في صنعاء، عام 2022م. وذلك في محاولة لضبط معاني بعض المصطلحات المستخدمة. فمصطلح حركة ومصطلحات أخرى كالثورة والانقلاب والانتفاضة والتمرد… إلخ، نستخدمها بقدر من التلقائية، استخدامًا غير دقيق، بل نطلق عليها غالبًا اسم "ثورة".

<span;>أما تقييم ما أسميهما، بناءً على محاولة ضبط المصطلحات التي أشرت إليها، انقلاب 5 نوفمبر وانقلاب 13 يونيو، فمن الصعب أن أعطيك تقييمًا أطمئن إليه. إذ لم يتسنَّ لي دراستهما دراسة منهجية، تفضي إلى وضع تقييم علمي دقيق لكل منهما، يضع في الاعتبار الحالة السياسية والاقتصادية القائمة حينذاك، بكل تفاصيلها وملابساتها، والقوى الاجتماعية والتيارات والأحزاب والشخصيات المشاركة في الانقلابين والمؤثرة في الحياة السياسية بشكل عام، من حيث دوافعها وعلاقاتها بعضها ببعض وتحالفاتها وطموحاتها الذاتية وطموحاتها العامة ورؤاها وتحيزاتها ومدى تأثير كل منها في الأحداث… إلخ. ولأنني لم أدرس الانقلابين المذكورين، فإن أية إجابة قد أجازف بها هنا، لن تكون إلا من قبيل الانطباعات العامة، المتأثرة بما يردده الناس وما يطلقونه من أحكام جاهزة، تعبر عن تحيزات سياسية في الغالب.

لا سلام دون شراكة وطنية ولا دولة بلا مواطنة متساوية

كانت لكم رؤيتكم عند دخول أنصار الله (الحوثيين) إلى صنعاء، وجرت عدة لقاءات بين المكونات السياسية، ومنهم أنصار الله، وبين "اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية"، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح، رحمه الله. كيف تنظرون إلى التجربة اليوم؟ وما وصلت إليه الأمور؟

لقد كنا معًا، أنت وأنا، عضوين في اللجنة المذكورة. وقد أثمرت جهود تلك اللجنة وثيقة تاريخية مهمة، كان يمكن البناء عليها، والانطلاق منها لإرساء قواعد شراكة وطنية حقيقية. وقد وقع عليها ممثلو كل المكونات السياسية، بمن فيهم ممثلو أنصار الله. ثم خرقها الموقعون عليها قبل أن يجف حبر توقيعاتهم.

ولعلكم تتذكرون أننا في اللجنة منذ اليوم الأول قيَّمنا أنصار الله على أنهم مكون جديد، أتى من خارج منظومة الحكم، بما لتلك المنظومة من سلبيات، وأن هؤلاء القادمين الجدد إذا اتجهوا نحو التفاهم مع المكونات السياسية اليمنية الأخرى التي أضحت تعترف بقوتهم وتسلم بقدرتهم على المبادرة، وعملوا على توحيد جهود الجميع لخدمة اليمن، منطلقين من الإيمان بالشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وتكريس مبدأ التبادل السلمي للسلطة، فإن الفرصة التاريخية مواتية أمامهم وأمام اليمنيين جميعهم، لبناء اليمن الجديد. وهذا ما كررناه على مسامعهم في كل لقاء معهم.

ولكن السلطة لها إغراءاتها ومنطقها. وفي واقع كواقعنا، عندما تستأنس أية قوة سياسية، أنصار الله أو غيرهم، عندما تستأنس في نفسها القدرة على الاستيلاء على السلطة، فإنها في الغالب تقدم على ذلك، وتعمد إلى الانفراد بها. والانفراد بالسلطة يؤدي إلى التسلط، والتسلط يولد الحذر وعدم الثقة بين من يسيطر على السلطة وبين الآخرين. ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة المغلقة، إلا بتصحيح رؤيتنا إلى السلطة، باعتبارها حقًا عامًا للشعب كله، وليست حقًا خاصًا لفئة أو منطقة أو أسرة أو حزب من الأحزاب، أداة لخدمة المجتمع وليست مغنمًا لفرد أو جماعة، مصدرها الشعب يختار من يحكمه بالانتخاب الدوري الحر. وهذا ما نسميه "التبادل السلمي للسلطة". ولا بد أن تقترن هذه الرؤية بالعمل على توحيد المجتمع بكل مكوناته، والالتزام بخطاب سياسي وطني جامع، لا يعمق الانقسام المذهبي أو المناطقي بين أبناء الشعب الواحد. وهذا كما ترون أمر سهل إذا حُكِّم العقل وغُلِّبت المصلحة العامة لليمن. ولكن الطبيعة البشرية تجعله سهلًا ممتنعًا، لا يتحقق إلا بحدوث تغيير جوهري في الوعي وفي الممارسة. وعلينا جميعًا، ولا سيما النخب الثقافية فينا، والقيادات السياسية الناضجة، علينا أن نعمل من أجل إحداث هذا التغيير، وألا نفقد الأمل.

فلسطين مرآة سقوط النظام العربي الرسمي والمقاومة بصيص الأمل الوحيد

كنتم في رأس الدعوة للسلام، وتعرضت الدعوة للانتقاد والتشكيك. كيف ينظر الباحث الأكاديمي للحالة القائمة في وطنه اليمني وحال أمته العربية وحرب الإبادة في فلسطين ومستقبل الأمة العربية، ورؤيتكم للربيع العربي؟

هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة، وكل منها تحتاج الإجابة عليه إلى وقفة خاصة. ولكن، ومع تجاوز ترتيبها الوارد في السؤال، سأحاول أن أجيب عليها بإيجاز، وبعض الإيجاز عادة مخل:

أعتقد أن قدرة جماعة نداء السلام، وأنتم من مؤسسيها، قدرتها على استشراف مآلات الحرب وتأثيراتها المدمرة على مستقبل اليمن، ولدت لدينا القناعة والإصرار على إطلاق دعوة السلام. وكانت البداية إطلاق نداء طالبنا فيه بإيقاف الحرب، سميناه "نداء السلام"، وجهناه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى دول الجوار العربي والإسلامي والدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، وسلمناه باليد إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، في مطلع عام 2017م، وحرصنا على إيصاله إلى الجهات الأخرى بطرق مختلفة. وأصبحت الجماعة منذ ذلك الحين تحمل اسمه "جماعة نداء السلام". وقد وقعت على ذلك النداء مئات الشخصيات المعروفة من كل مناطق اليمن، من أكاديميين وباحثين ومثقفين وكتاب وسياسيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين وغيرهم، بلغ عددهم عند تسليمه قرابة خمسمائة شخصية.

وقد وجدنا أنفسنا في جماعة نداء السلام، نتعرض لهجوم عنيف وغير منصف، وأحيانًا غير حصيف، لا سيما ممن توهموا أن الحسم العسكري في متناول اليد. وكان رأينا منذ البداية، وبعد تقييم للموقف، كما تتذكرون، أن الحسم العسكري مستحيل، لاعتبارات عسكرية، يمكن استنتاجها من المواجهات العسكرية اليمنية للقوى الخارجية على مر التاريخ، ولاعتبارات سياسية تتعلق بالداخل اليمني المنقسم، وبالحسابات الإقليمية والدولية الراهنة، ولحقائق الميدان الماثلة أمامنا. وقد قررنا في جماعة نداء السلام ألا ننساق إلى سجالات مع من يهاجموننا، حتى لا نغرق في الفعل ورد الفعل، ويصرفنا هذا عن مهمتنا الوطنية في الدعوة إلى السلام، والعمل من أجل إيقاف الحرب، عن طريق كتابة المقالات وإصدار البيانات والاتصال بالقوى السياسية المختلفة، والحوار معها كلما أمكن ذلك. ومع مرور السنين وتواصل الحرب وكوارثها دون أفق واضح، انحسرت موجة العداء لدعوة السلام، وتحول كثير من المهاجمين لها إلى الدفاع عنها. وبعضهم أضحى من أشد المعادين للحرب، بعد أن كان من المناصرين لها.

لقد مضينا في طريقنا وفق بوصلة وطنية واضحة ومحددة منذ البداية، وساعدنا في عدم التوقف قرارنا في عدم الانجرار إلى سجالات غير مجدية مع من وقفوا ضد دعوة السلام، وضدنا نحن أيضًا كأشخاص يدعون إلى السلام، واعتبرنا أن اختلافهم معنا هو اختلاف في الاجتهاد، ولم نحمل الأمر أكثر مما يحتمل، بل حافظنا على علاقات طيبة مع من نعرفه منهم. وتمكنا من إيصال صوت السلام بصورة متكررة إلى الأمم المتحدة، وإلى الدول الدائمة العضوية، وإلى منظمات دولية مختلفة. كل هذا إلى جانب بياناتنا وكتاباتنا وحواراتنا واتصالاتنا الداخلية. ولا شك في أن جهودنا وجهود كثيرين غيرنا من المعادين للحرب، المحبين للسلام، إضافة إلى ما سببته الحرب نفسها من كوارث، قد أسهم كله في إشاعة مناخ مناصر لدعوة السلام التي أصبحت تلتف حولها مكونات عديدة وكتاب وإعلاميون وحقوقيون، منتشرون في الداخل اليمني وفي الخارج.

وفي الحقيقة، لا يعوق الآن تحقيق السلام في اليمن، إلا الحسابات الإقليمية والدولية، وتقصير المكونات والقيادات السياسية اليمنية، وانجرار بعضها إلى هذا الطرف أو ذاك من أطرف التنافس الإقليمي والدولي. فمطلب السلام أضحى مطلبًا عامًا لكل اليمنيين تقريبًا. ولم يكن هذا هو الحال عند انطلاق دعوتنا إلى السلام. ومن الواضح أن عدم قدرة أي طرف من أطراف الحرب على تحقيق الحسم العسكري، قد أوصل المشككين في جدوى دعوة السلام إلى قناعة بأن لا سبيل أمام اليمنيين للخروج من محنتهم إلا بإيقاف الحرب وتجاوز أسبابها، والعمل على إحلال السلام، والتوجه جميعًا إلى طاولة الحوار الجاد الصادق، للتوافق على بناء دولة الشراكة الوطنية، دولة اليمنيين جميعهم، دون تمييزٍ أو إقصاءٍ أو انفرادٍ أو تسلط. وهذا ما طرحته جماعة نداء السلام منذ البداية، وهذا هو السبيل الأمثل للخروج من المحنة، إذا حكمنا العقل، ووضعنا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.

ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن قرارنا برفض أي دعم مالي من أية جهة داخلية أو خارجية، قد ساعدنا كثيرًا على المضي في طريقنا المستقل الذي رسمناه لأنفسنا، دون التأثر بمواقف أية جهة. وكان هذا قرارًا صائبًا تمسكنا به، وسنظل متمسكين به، مكتفين بالاشتراكات الشهرية الزهيدة، التي يدفعها كل منا، والتي تكفي لتغطية تكاليف تصوير البيانات وبعض الوثائق التي نحتاجها. أما زجاجات الماء التي تُقدم لنا في اجتماعاتنا، فيتكفل بها مضيفنا، وهو الحزب الاشتراكي اليمني، الذي قدم لنا بأريحية يشكر عليها قاعة في مقر لجنته المركزية في صنعاء، متاحة دائمًا لاجتماعاتنا. وقد فعل فعله من قبل التنظيم الوحدوي الناصري، الذي انتظمت اجتماعاتنا أول ما انتظمت في مقره بصنعاء. ونحن نشعر بالامتنان لكلا الحزبين الكبيرين، ليس فقط لاستضافتهما لنا، بل أيضًا لأن عددًا من قادتهما كانوا ومازالوا معنا، أعضاءً في جماعة نداء السلام، منذ انطلقنا في دعوتنا وبدأنا مشوارنا.

أما الحالة اليمنية والعربية بشكل عام، فهي حالة مزرية. فبعد "الربيع العربي"، وإزاحة بعض الرؤساء العرب عن كراسي الحكم، اتضح أن القادمين الجدد ليس في رؤوسهم شيء، لا مشاريع تغيير واضحة، ولا قدرات متميزة في القيادة والإدارة والتوجيه والتعامل مع مختلف القضايا، ومع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، ولم يثبتوا بأية حال أنهم أفضل من سابقيهم. وكانت الحصيلة الإجمالية هي ما تعيشه اليوم بلدان "الربيع العربي": حالة من الفوضى والتخبط، يدفع ضريبتها المواطن العربي في معيشته وصحته وتعليمه وأمنه واستقراره. وها هي السنون تتوالى ونحن نتخبط ونعاني، ولا ندري ما نحن مقدمون عليه في اليوم التالي.

والمسؤولية هنا تتحملها القيادات السياسية المحلية التي تصدرت ذلك الحراك الواسع، وارتبطت تمويلًا وتوجيهًا بجهات خارجية لم تكن من مصلحتها أن يتطور إلى ثورة تغيير حقيقية. فقد تفاءلنا بخروج الشباب العربي إلى الساحات، وعبرنا عن تفاؤلنا في كتاباتنا ومناقشاتنا، وأكبرنا تضحياتهم الجسيمة، عندما واجهوا بصدور عارية عنف السلطة وأسلحتها، وهم يرفعون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". ولم نتنبه في بداية الأمر إلى أنهم خرجوا بتلقائية، وهم يحلمون بتغيير الأوضاع السائدة، دون مشروع واضح للتغيير، ودون تنظيم متماسك، ودون قيادة مناسبة. بل إن بعض القيادات التي تصدرت ذلك الحراك، شاركت في حرفه عن مساره وتسهيل إجهاضه، لينتهي وكأنه لم يكن. وهذا ما أشرت إليه في العديد من كتاباتي. فإسقاط أي نظام حاكم، إذا لم يتم عبر إعداد محكم ومشروع للتغيير واضح وتنظيم متماسك وقيادة وطنية صادقة، غير مرتبطة بأجندات خارجية، فإن نتيجة إسقاطه ستكون في الغالب حالة من الفوضى التي تعم أضرارها المجتمع بكامله، وتجعل الناس يحنون إلى ذلك النظام الذي كرهوه. والأمثلة على ذلك كثيرة، داخل الوطن العربي وخارجه. ولننظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في تونس، موطن الشرارة الأولى لانتفاضة الشباب، وفي ليبيا ومصر واليمن وسوريا، ومن قبل ذلك في الصومال. ولنتزود بالدروس المفيدة للمستقبل.

أما المأساة الدامية في فلسطين المحتلة، فهي مثلٌ صارخ للتوحش البشري، وتغول القوى الاستعمارية، وانكشاف زيف ما تدعيه وتُسوِّق له، من ديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحق الشعوب في تقرير مصيرها… إلخ. فقد نزعت هذه القوى الاستعمارية أقنعتها الزائفة، وكشرت عن أنيابها، وتجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية في مشاركتها للعصابات الصهيونية في إبادة الشعب العربي في فلسطين، ومحو كل مقومات حياته. وبمقابل هذا التغول والتوحش، نرى خنوع الأمتين العربية والإسلامية المخجل. والأمة العربية هنا أولى بالمؤاخذة، لأن فلسطين جزء من الوطن العربي، ولأن الفلسطينيين أشقاء في الدم والتاريخ واللغة والثقافة والجغرافيا، وفي المصير العربي الواحد. فالخيانة تفوح من الأنظمة العربية الحاكمة القادرة على الفعل، والمستنكفة عن الإقدام عليه، والمنتظرة أن يستكمل الصهاينة وشركاؤهم أكل الثور الأبيض، دون أن تدرك أنها هي الثور الأسود، وأن دورها قادم لا محالة.

ومن البديهي أن أي تقييم للكوارث التي توالت على الوطن العربي في تاريخه المعاصر، لا يمكن أن يتجاهل العامل الخارجي ودوره المدمر، المحرك لهذه الكوارث، والمعوّق لمسيرة التحرر والتحديث والنهوض العربي. ولكن العامل الداخلي في كل هذا هو الأهم، فالعلة في داخلنا. ولولا ذلك ما تمكن الخارج من الفتك بنا، ولما شاهدنا هذه الاستجابات المفرطة للعامل الخارجي، إذا لم أقل هذا التهافت والتنافس في الولاء للقوى الخارجية المعادية لحاضرنا ومستقبلنا، الذي نشهده اليوم من قبل الأنظمة الحاكمة ومن قبل بعض النخب السياسية في الوطن العربي، التي لم تعد تخشى أن تتطابق أطروحاتها، وبصورة علنية، مع أطروحات أعداء الأمة.

ورغم كل هذه الصورة القاتمة التي نشاهدها اليوم في الوطن العربي المضطرب والمفكك والمستهدف بمشاريع استعمارية جاهزة لإحداث مزيد من التفكيك في كل قطر من أقطاره على حدة، تحت شعارات خُدع بها الكثيرون، فإنه يمكنني، وبقدر كبير من اليقين، أن أجيب على السؤال حول مستقبل الأمة العربية، بأننا متفائلون بمستقبلها، ولا يمكن أن نفقد تفاؤلنا. لأن فقدان التفاؤل يعني الموت والاندثار. وأمة عريقة كأمتنا، بتاريخها الممتد، وموقعها الجغرافي المهم في قلب العالم، وثرواتها الطبيعية والبشرية، ولغتها العربية الجامعة، وتراثها وعاداتها وتقاليدها الواحدة، ومشاعرها وأحلامها وطموحاتها المشتركة، وبعمقها الإسلامي المترامي الأطراف، أمة تمتلك كل مقومات الوحدة، وكل عوامل القوة هذه، مع إحساس كل عربي، حيثما كان، بانتمائه إليها، لا يمكن أن تموت وتندثر. ونحن لا نستمد هذا التفاؤل من أوهام، بل نستمده من روح المقاومة العربية، التي تعتمل في نفوس الأطفال والشباب والشيوخ، نساءً ورجالًا، والتي نشهد تجلياتها اليوم أمام أعيننا، متمثلة بالمقاومة الأسطورية في فلسطين المحتلة، التي تعبر عن روح الأمة، وتجسد ما يختزنه الشعب العربي من طاقات وقدرات مبدعة، لا بد أن تتفجر يومًا، وتجرف كل عوامل القهر والكبت والحرمان والظلم والعدوان. ففي المقاومة العربية الفلسطينية، التي أدهشت العالم، تتجلى قدرة الإنسان العربي على الفعل، إذا ما توفرت له القيادة المخلصة الرشيدة والتنظيم المتماسك والإعداد المناسب والمشروع الواضح. وهذا ما يجب أن يعمل على توفيره كل الخيرين في هذه الأمة.

توليتم عمادة كلية الآداب في جامعة صنعاء، ثم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، ثم عُيِّنتم مستشارًا لجامعة صنعاء، وبعدها لجامعة عدن، ثم نائبًا للأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب وعميدًا علميًا لمعهد التاريخ العربي للدراسات العليا التابع للاتحاد. هل يمكن أن تحدثونا عن تجربتكم في هذه المجالات؟

الحديث حول هذه المحطات يطول. فلكل محطة منها مشكلات وصعوبات عملت مع زملائي على تجاوزها. فوضعنا اللوائح المنظمة، وسعينا إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتسيير العمل وتطويره. وفي كل هذا واجهنا صعوبات. فاللوائح عادة ما تُخرق من قبل من يُفترض أن يحافظوا عليها، والإمكانيات اللازمة للعمل لا تستطيع الجهات المسؤولة أن تدرك أهمية توفيرها. وسأكتفي هنا بثلاثة أمثلة، لها صلة بموضوع البحث العلمي:

المثال الأول: عندما تسلمت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء، في عام 1987م، باشرت وزملائي في العمادة ومسؤولو الدراسات العليا في الكليات، باشرنا بوضع لائحة مفصلة من قسمين، قسم للدراسات العليا ومراحلها وضوابطها، وقسم للبحث العلمي وضوابطه وحوافزه. هذه اللائحة تم إيداعها في ملفات الحفظ، بعد استقالتي من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، واستُبدلت بلائحة جديدة ليست أفضل من اللائحة السابقة. وهذه إحدى أبرز سلبيات العمل الإداري في بلادنا. فكثيرًا ما نرى أن القادم الجديد لا يبني على التراكمات والإنجازات السابقة، فيضيف إليها أو يعدل فيها بعض التعديل. بل يتخيل أن المرفق الذي عين لإدارته، نشأ من فراغ في اللحظة التي عُين هو فيها، وعليه أن يبدأ من نقطة البداية. فكم من جهود تهدر وكم من وقت يضيع!

والمثال الثاني: فور استلامي للعمادة نفسها وضعت خطة لندوة ممتدة، على مدى عام دراسي كامل، بهدف إبقاء النقاش حيًا حول موضوع البحث العلمي في شمال اليمن (قبل تحقيق الوحدة)، دعوت إليها ممثلين لكل مركز من مراكز البحث العلمي المستقلة، ولكل وحدة من الوحدات البحثية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، وطلبت من ممثلي كل جهة إعداد ورقة عن مركزهم أو وحدتهم البحثية، تتضمن قرار الإنشاء والهيكل الإداري والبحثي والخطط البحثية السنوية، ما نفذ منها وما لم ينفذ، وأسباب عدم التنفيذ، والتمويل والصعوبات، ومدى تفاعل واستفادة الجهات المعنية في الدولة من الأبحاث العلمية المنجزة… إلخ. وقد تحمس عدد من الزملاء أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة، للمشاركة فيها، وتقديم بحوث للمناقشة، حول واقع البحث العلمي في اليمن، والصعوبات والعوائق التي يواجهها، وإمكانيات تطويره ليصبح أداة فاعلة في خدمة التنمية الشاملة في كل المجالات، الإدارية والتعليمية والاقتصادية والقانونية والخدمية… إلخ. وأجهد الجميع أنفسهم وأعدوا بحوثهم وناقشوها، دون مقابل مادي بالمرة. ولهذا الموقف معانيه العميقة. فالأكاديميون والباحثون يعتبرون البحث العلمي حياتهم ومدار نشاطهم الأساسي، وأساسًا مهمًا من أسس نهضة اليمن المنشودة. وتواصلت الندوة يومًا واحدًا في الأسبوع، على مدى عام دراسي كامل، دون أي دعم مالي من أية جهة، لا من إدارة الجامعة ولا من وزارة المالية ولا من أية جهة أخرى. وتكفلنا مع موظفي العمادة بتوفير الماء لضيوفنا المشاركين في الندوة من رواتبنا. وتوجت تلك الندوة بجلسة ختامية حضرها رئيس الجامعة، وألقى فيها كلمة تشجيعية، إضافة إلى كلمتي رئيس الندوة والأساتذة المشاركين. وتُليت التوصيات النهائية، المستخلصة من الأوراق التي قُدمت والمناقشات التي دارت. وكانت توصيات على درجة عالية من الأهمية، تم طبعها وتوزيعها على كل وزارات ومؤسسات الدولة، لتدرس كل منها ما يخصها، وتوافينا برأيها وبما يمكن أن تسهم به في تنشيط وتطوير البحث العلمي في اليمن. ومع الأسف لم نتلقَّ سوى رد واحد من وزارة واحدة، أعربت عن شكرها، ووعدت بدراسة المقترحات الخاصة بها. ثم لم نسمع منها ولا من غيرها بعد ذلك شيئًا. وقد قمت بعد ذلك بنشر ملف كامل عن تلك الندوة في كتابي "من هموم التعليم والتنوير والبحث العلمي"، الصادر في صنعاء، عام 2020م.

والمثال الثالث: وجهت رسالة إلى كليات الجامعة، وعددها ثماني كليات، طالبًا من عمادة كل كلية أن توافي عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بتقدير للميزانية التي يحتاجها البحث العلمي في الكلية في السنة المالية الجديدة، لأنه لم يسبق من قبل أن وُضع بند في ميزانية الجامعة خاص بالبحث العلمي. وبعد انتظار ومتابعات لعمادات الكليات، تلقيت ردًا واحدًا من كلية واحدة، قدرت فيه ما تحتاجه خلال العام الدراسي بمليون ريال. وهو مبلغ مضحك، لا يكفي لإعداد فريق بحثي واحد. ومع ذلك قلنا فلتكن هذه بداية. وضربنا المبلغ بعدد الكليات الثماني. وقدمنا اقتراحًا لإدراج ثمانية ملايين ريال في ميزانية الجامعة للسنة المالية الجديدة. أما الكليات الأخرى، فكان من الواضح أنها لم تأخذ رسالتنا بمأخذ الجد، ولم تكلف نفسها الرد عليها، ليقينها بأن وزارة المالية لن تعطي بالًا لموضوع البحث العلمي، وستعتبر أن الميزانية المتواضعة المطلوبة للبحث العلمي في جامعة صنعاء العتيدة، ضربٌ من تبديد موارد الدولة في ما لا يجدي. وهذا ما حصل فعلًا. ففي الجولة الأولى من جولات المفاوضات المعتادة بين ممثلي الجامعة وبين وزارة المالية، خُفض المبلغ المطلوب للبحث العلمي في جامعة صنعاء من ثمانية ملايين ريال إلى أربعة ملايين ريال، أي إلى النصف، كما هي العادة الجارية في التفاوض مع الوزارة. وفي الجولة الثانية خُفض النصف إلى نصفه، أي إلى ربع المبلغ المطلوب. وفي الجولة الثالثة خفض المبلغ إلى مليون ريال، اعتبره الوزير بمثابة إكرامية ومجاملة للجامعة. وانتهى المليون في الجامعة إلى أن يُصرف مكافآت للموظفين. ولم يصل منه شيء إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي. فالبحث العلمي في نظر مسؤولي الدولة مجرد نشاط ترفي، لا يستحق أن تنفق الدولة عليه شيئًا. وإذا ما قارنا هذا بما تنفقه الدول المتقدمة من مليارات للأنشطة البحثية في بلدانها، فسنصاب بالإحباط، وسنضع إصبعنا على واحد من أبرز تجليات التخلف في بلادنا.

تزخر المكتبات بالعديد من مؤلفاتكم، ولكم العديد من الترجمات ومئات المقالات، ما هي رؤيتكم لمستقبل البحث والنشر؟

نشرت مقالًا ذات مرة بعنوان "الكاتب العربي يُدفن حيًا"، لامست فيه بعض جوانب من هذا الموضوع. ومما أوردته فيه الفقرة الآتية:

"إن ما يبعث على الحزن هو أن الباحث والكاتب العربي لا حقوق له، ولا حماية لحقه الأدبي. أما الحق المادي، فليس موضع اهتمام أصلًا لدى معظم الكتاب العرب. فالعائد المادي في وطننا العربي، هو صفر أو قريب من الصفر أو تحت الصفر. حيث يدفع كثير منا من جيبه الخاص لطباعة كتاب، ثم لا يستطيع أن يسترجع شيئًا مما خسره. وفي غياب قوانين وآليات فاعلة تحمي الملكية الفكرية، تضيع الجهود، وتصادَر الكتابات بالجملة وبالقطاعي، وتُنتحل الأفكار وتُنسب إلى غير أصحابها، ولا يجد الكاتب من يلجأ إليه لاستعادة حقوقه".

لعل هذه الفقرة، أستاذ عبدالباري، تثير عندكم بعض الشجون، باعتباركم كاتبًا معروفًا، تواجهون وواجهتم كغيركم من الكتاب هذه المتاعب، التي تتعلق بالنشر والسطو. أما البحث العلمي، وهو عماد التقدم والنهوض في هذا العصر، فهو موضوع مؤجل في وطننا العربي، لا يُعطَى ما يستحقه من اهتمام، ولا تُخصص له ميزانيات تذكر، كما أوضحت سابقًا. وهذا في حد ذاته سبب من أسباب التخلف العام، ونتيجة من نتائجه في الوقت نفسه. وعلى ضوء الواقع العربي الراهن لا أرى مستقبلًا للبحث العلمي على المدى المنظور. وسيبقى على الأغلب يدور في إطار الجهود الفردية للباحثين والأكاديميين، الذين لا تُقدر جهودهم ولا تُشجع ولا تُدعم. ولكن نتمنى أن يتغير الحال في المستقبل إلى ما هو أفضل.

في كتابكم عن حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحيى، الصادر في بيروت، عام 1983م، كانت لكم رؤيتكم للتركيبة المجتمعية وقراءتكم لفكر ومواقف تيارات المعارضة السياسية حينها. كيف يقرأ البروفيسور أوضاع المعارضة السياسية اليوم؟

كانت المعارضة السياسية في الفترة من ثلاثينيات القرن الماضي إلى عام 1948م، وهو العام الذي حدثت فيه محاولة الانقلاب التي انتهت بالفشل والسجون والإعدامات، كانت المعارضة في تلك الفترة تمر بمرحلة جنينية، استحدثت خلالها إطارًا لنشاطها، تمثل بحزب الأحرار اليمنيين (1944م)، ومن بعده الجمعية اليمنية الكبرى (1946م). وكلا الإطارين كانا أقرب إلى التجمع منهما إلى الحزب السياسي المنظم والمنضبط، الذي عرفه اليمن فيما بعد.

ولكن رغم أن المعارضة في ذلك الحين كانت تمر بمرحلة جنينية، على الأقل من الناحية التنظيمية، فإن ما يلفت النظر هو التصاقها بحياة الناس اليومية، ومعرفتها العميقة بالواقع اليمني، بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والجغرافية، وتركيبته الاجتماعية والنفسية، وهموم الناس اليومية وظروفهم المعيشية، في كل منطقة من مناطق اليمن، عدا عن التصاقها القوي بتاريخ اليمن وتراثه وعاداته وتقاليده وأعرافه، وكأنها امتدادٌ طبيعي للواقع اليمني، وتجاوزٌ له في الوقت نفسه. وهو ما تفتقر إليه كثير من قيادات الأحزاب السياسية اليمنية الحديثة، التي نشأت فيما بعد على نمط الأحزاب السياسية في الوطن العربي وخارجه. ولذا أظن أن الأحزاب الحديثة تعاني، بهذا القدر أو ذاك، من حالة اغتراب عن الواقع اليمني، لم تعانِ منها حركة المعارضة اليمنية، التي تنتمي إلى عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، والتي مثلها حزب الأحرار ثم الجمعية اليمنية الكبرى، وبعدهما الاتحاد اليمني، الذي نشأ بعد فشل انقلاب 1948م.

على ضوء ما تقدم، يمكن تلَمُّس بعض أوجه القصور في عمل وأداء المعارضة السياسية اليمنية اليوم. وهي معارضة ملتبسة، ليس من السهل تصنيفها كمعارضة خالصة، ولا كسلطة خالصة. ففي أواخر عهد الرئيس علي عبدالله صالح، ميزت المعارضة نفسها بشكل واضح عن السلطة الحاكمة، بعد أن ضمت إليها أهم ركائز السلطة، وهو حزب الإصلاح اليمني، وشكلت معه إطارها المستقل (المشترك). ثم ما لبثت بعد إزاحة علي عبدالله صالح أن أصبحت معارضة وسلطة في آن واحد. ومع الأسف لم تنجح في تلك الفترة القصيرة في أداء دورها، لا كمعارضة ولا كسلطة. ولا أظن واقعها الحالي إلا امتدادًا لتلك الفترة، التي فقدت فيها بوصلتها. وقد آن الأوان لأن تنتفض على نفسها في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وتعيد توجيه بوصلتها باتجاه اليمن، وتدرك أن شعبها يحتاج إليها أشد ما يكون الاحتياج.