الفن.... «الرهان الرابح» - ابتهال الضلعي

حالفني الحظ في مشاهدة الفيلم اليمني "الرهان الخاسر"، والذي سمع عنه الكثيرون وأعلن عنه في الشوارع، ووسائل الإعلام المختلفة، ولم يشاهده إلا القليلون. سأسمح لقلمي أن يكتب عن هذا الفيلم الذي سيعرض في عدد من المهرجانات الدولية كمهرجان القاهرة والهند وبرلين، كمشاهدة وإعلامية ومتابعة للسينما بصورة عامة.

تعتبر تجربة الفيلم خطوة أولى متواضعة في سلم الفن السينمائي اليمني، ومن حقه علينا أن نتعامل معه كعمل مهني جيد في خانة المحاولة، وأن نحترم مجهود الذين قاموا عليه دون استثناء.

كانت زميلتي منى صفوان كتبت مقالا ملفتا عن هذا الموضوع، ويبدو أن نقدها لانعدام وجود صالات سينما وحركة ثقافية فنية مشتملة الفن السابع، قد لقيت صدى جيداً وفرت لي فرصة مشاهدة الفيلم وبالتالي كنت أوفر حظا منها وهي التي استندت في مقالها على رواية صديقتها التي شاهدت الفيلم وقصته عليها من وجهة نظرها وانطلاقا من انطباعها الشخصي، أما مقالي هذا فقد كتبته بعد مشاهدة الفيلم ومناقشة بعض مشاهده مع كاتبه محمد الحبيشي ومخرج العمل الأستاذ الدكتور فضل العلفي.

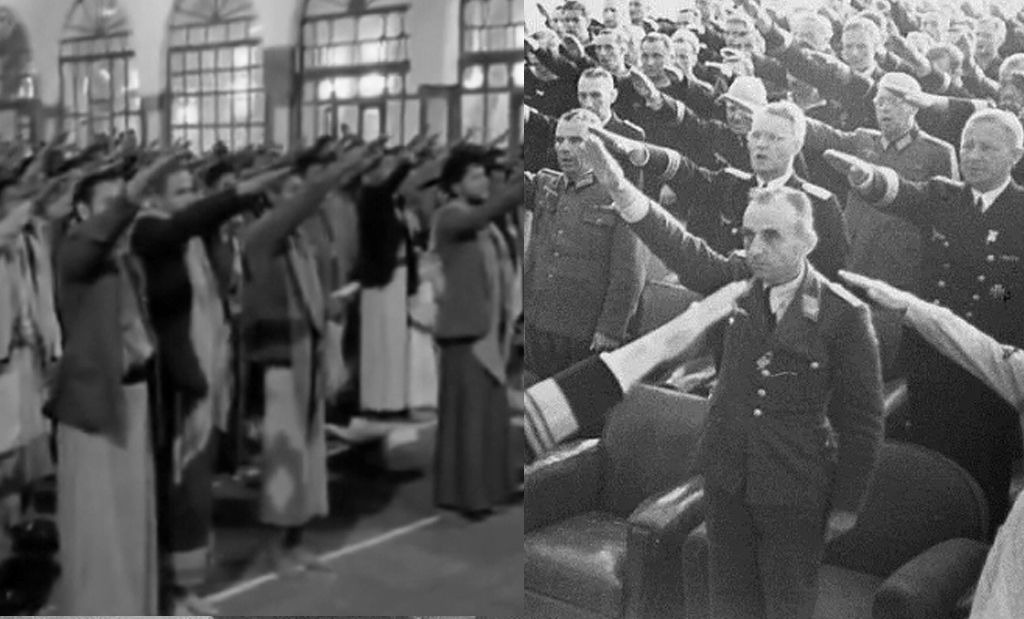

قصة الفيلم تدور حول موضوع "الإرهابـ" وعن كيفية اجتهاد القياديين المتطرفين لاستقطاب الشباب العاطلين عن العمل والذين اختاروا الشوارع والقهاوي مكانا مناسبا لقضاء أيامهم الطويلة، وبالتالي فإن هذه الفئة تعتبر الصيد الأسهل للانخراط في مثل هذه الجماعات، بما أني لست ناقدة فلن أخوض في تقاصيل الفيلم، ولكن سأطرح بعض ما لفتني فيه.

في رأيي أن الفنان نبيل حزام كان الحلقة الأقوى في الفيلم فقد تميز أداءً وحضوراً وإقناعاً، كانت قدرة نبيل في تغيير ملامح وجهه تبعاً لمتطلبات المشهد مقنعة بصورة كبيرة بل مذهلة. الفنانة منى الأصبحي استطاعت في المشهد الذي تعاتب فيه زوجها الذي تركها وولدها الرضيع لينخرط في جماعة ذات توجه متطرف، أن تبكي الجمهور، وأتوقع أن تتألق في أعمالها القادمة إذ ما استمرت على نفس مستوى الإتقان. والأجمل هو دور الشابة شيماء التي لم تبد أي رهبة من الكاميرا السينمائية، وكانت هناك ليونة واضحة في تعاملها مع صديقتها الأجنبية التي أحبت اليمن من حب والدها لهذا البلد، إلا أنها في بعض المشاهد كان ممكنأ أن تظهر بصورة أفضل بتوجيهات من المخرج كمشهد البكاء عندما ضربها أخوها المتطرف والمشهد الذي تكتشف فيه أن صديقتها الأجنبية قد أصيبت في حادث إرهابي.

بعض الثغرات الواضحة في العمل كان ممكناً تفاديها، فليس من المعقول أن تتغير قناعات الإرهابيين بالسهولة التي أظهرها الفيلم عندما تأثر القائد "أبو وليد" عند مشاهدته ولده يغسل السيارات فتراجع عن كل ما آمن به على مدى 7 سنوات، وكذلك هو الحال مع الشاب الذي أقنعه قائده بأن يفجر نفسه لينال الجنة بكلمتين ليتراجع بعدها بدقائق بعد أن يستمع لمحاضرة يلقيها على مسامعه مدير عمليات مكافحة الإرهاب (الفنان عبدالكريم الأشموري) الذي يذكره بأمه والوطن. لم يكن من المنطقي أيضاً ظهور الشباب العاطلين والمحتاجين أنيقين يلبسون الملابس النظيفة والجديدة بينما يبحثون عن قيمة "كاسة شاي" التي بدفع قيمتها من قبل الإرهابي (نبيل حزام) بدأت الطامة الكبرى.

كان من الجيد عدم إظهار هذه الفئة الضالة (حسب ما أظهرها العمل) أنها تتبع توجها دينيا أو انتماء فكريا معينا، فلم يكن هناك إيحاءات بأنهم "سلفيون، وهابيون، شيعة، سنة...".. إلا أني لم أفهم لماذا وضع الكحل في عيون قادة وأمراء الجماعة؟ وهل كان له معنى مبطن...؟!

مشاهد القوات العسكرية ووحدات مكافحة الإرهاب والإسقاط الجوي كانت جيدة إلى حد كبير، وكذلك الكثير من اللقطات ذات البعد الفلسفي وغير المباشر مثل أن تكون زوجة الإرهابي (نبيل حزام) جميلة وفنانة وكأنها الشق المشرق في الحياة، وكان هذا الإسقاط واضحاً في رسمها لوحة لوجه زوجها طوال فترة غيابه تعبيراً عن شوقها له، إلا أنه وبمجرد عودته بالفكر الإرهابي الجديد دفعها لطمس ملامح وجهه باللون الأسود ورسم وجه الأجنبية بدلاً عنه، وكان في هذا دلالة على فكرة التسامح وأن الفن لايعرف الأديان أو الجنسيات.

دلالات جميلة كثيرة في فيلم وليد يستحق الاحترام والتقدير، ولا يمنع هذا من توجيه بعض الملاحظات من باب الحرص والتشجيع على المضي قدماً في تجارب قادمة، فالفن الجميل والراقي والمتضمن رسالة مفيدة من أكثر السبل ملاءمة لمجتمع محروم متعطش لكل جميل كمجتمعنا.

الفن هو الرهان الرابح لتوعية الشباب وفتح باب الإبداع لكل المختصين والهاوين بناءً على احتياجات المجتمع وتطلعاته لا على أوامر عليا كما حدث مع هذا العمل...

فيلم "الرهان الخاسر" يبعث بالأمل وبإطلاق طاقات مكبوتة هائلة، أسعد كل من شاهده وعمل فيه، فالسينما من أبسط أنواع الترفيه التي لابد من توفيرها، وليس هذا نابعاً من قناعتي فحسب، بل من حرارة تصفيق الجمهور الشاب الذي حضرت معه لمشاهدة الفيلم، ومن الابتسامات المرسومة على وجوههم عند مغادرة "صالة السينما"... عفواً "قاعة المركز الثقافي"...!

الفن.... «الرهان الرابح»

2008-10-31